Compte rendu sur La désindustrialisation: une fatalité? (Cahiers de la MSHE)

Lire le compte rendu

Plus d'information sur La désindustrialisation : une fatalité ? sous la direction de Jean-Claude Daumas, Ivan Kharaba et Philippe Mioche

Un mousquetaire du journalisme : Alexandre Dumas

Sarah Mombert et Corinne Saminadayar-Perrin (dir.)

n°37 - Les Cahiers de la MSHE

Bretteur des lettres, Alexandre Dumas se fit journaliste par tempérament et par passion. Dès ses débuts, le jeune dramaturge s’est forgé dans et par la presse une personnalité publique, dans tous les sens du terme. Sa trajectoire est celle d’un engagé volontaire dans l’espace médiatique, où il occupe presque tous les postes : critique dramatique, chroniqueur, feuilletoniste, historien du contemporain, correspondant de guerre, intarissable causeur. De fortes convictions animent cette écriture en mouvement perpétuel : Dumas défend l’idéal démocratique d’une littérature authentiquement populaire, engagée dans les combats du présent, et intensément interactive.

Plus de renseignements

Pour commander l'ouvrage

Maxime Kaci, maître de conférences en histoire contemporaine actuellement en délégation CNRS à la MSHE Ledoux, a organisé les 6 et 7 juin 2019 les journées d’étude « Frontières en mutation : vivre et utiliser les transformations territoriales (XIV-XXIe siècle) », avec le soutien de la MSHE dans le cadre de son appel à projets 2019 « Soutien aux SHS » et du Centre Lucien Febvre. Ces journées s’inscrivent dans l’action de recherche « Frontières » (1) portée par Maxime Kaci au sein du pôle 1 « Dynamiques territoriales » de la MSHE Ledoux. Depuis 2015 Maxime Kaci conduit des travaux sur le changement de nature des délimitations territoriales et ses implications culturelles et sociales en Europe du XIVe siècle à nos jours. Une première phase a permis de réunir un collectif de chercheurs en histoire, géographie, sociologie et sciences politiques pour comparer les effets induits par les évolutions de deux délimitations territoriales contiguës qui épousent des trajectoires opposées : celle entre Bourgogne et Franche-Comté qui disparaît progressivement et celle entre France et Suisse où s’affirme l’une des dernières frontières entre la France et un État non adhérent de l’Union européenne. Ce travail vient de déboucher sur la publication d’un ouvrage dans la collection des Cahiers de la MSHE : Deux frontières aux destins croisés ? Étude interdisciplinaire et comparative des délimitations territoriales entre la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIVe-XXIe siècle) sous la direction de Benjamin Castets Fontaine, Maxime Kaci, Jérôme Loiseau et Alexandre Moine.

Maxime Kaci, maître de conférences en histoire contemporaine actuellement en délégation CNRS à la MSHE Ledoux, a organisé les 6 et 7 juin 2019 les journées d’étude « Frontières en mutation : vivre et utiliser les transformations territoriales (XIV-XXIe siècle) », avec le soutien de la MSHE dans le cadre de son appel à projets 2019 « Soutien aux SHS » et du Centre Lucien Febvre. Ces journées s’inscrivent dans l’action de recherche « Frontières » (1) portée par Maxime Kaci au sein du pôle 1 « Dynamiques territoriales » de la MSHE Ledoux. Depuis 2015 Maxime Kaci conduit des travaux sur le changement de nature des délimitations territoriales et ses implications culturelles et sociales en Europe du XIVe siècle à nos jours. Une première phase a permis de réunir un collectif de chercheurs en histoire, géographie, sociologie et sciences politiques pour comparer les effets induits par les évolutions de deux délimitations territoriales contiguës qui épousent des trajectoires opposées : celle entre Bourgogne et Franche-Comté qui disparaît progressivement et celle entre France et Suisse où s’affirme l’une des dernières frontières entre la France et un État non adhérent de l’Union européenne. Ce travail vient de déboucher sur la publication d’un ouvrage dans la collection des Cahiers de la MSHE : Deux frontières aux destins croisés ? Étude interdisciplinaire et comparative des délimitations territoriales entre la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIVe-XXIe siècle) sous la direction de Benjamin Castets Fontaine, Maxime Kaci, Jérôme Loiseau et Alexandre Moine.

Du 1er juin au 17 juin 2019 Eric Ruthruff, professeur de psychologie cognitive à l’université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque aux États-Unis, effectue la seconde partie de son séjour de professeur invité à la MSHE sur la proposition de François Maquestiaux. Eric Ruthruff est venu en mars et a notamment donné deux conférences sur le contrôle cognitif. En juin, il poursuivra sa collaboration au projet FOCAL (« Focalisation et allocation de l’attention dans un monde de distractions ») et travaillera avec Mahé Arexis, ingénieure de recherche, Morgan Lyphout-Spitz, étudiante en M2 recherche, et François Maquestiaux, le porteur du projet. Eric Ruthruff participera à quelques jurys de master recherche et également à la rencontre scientifique « Cognition et distraction » le 11 juin 2019.

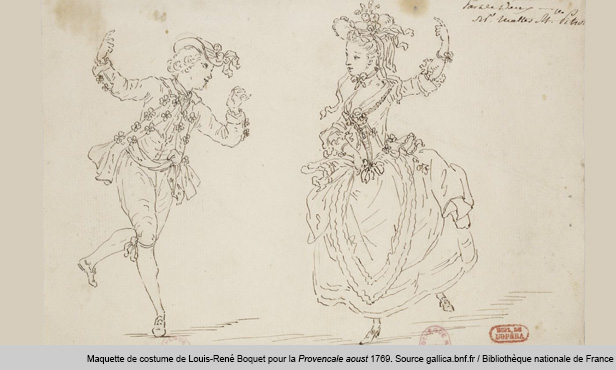

Du 1er juin au 17 juin 2019 Eric Ruthruff, professeur de psychologie cognitive à l’université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque aux États-Unis, effectue la seconde partie de son séjour de professeur invité à la MSHE sur la proposition de François Maquestiaux. Eric Ruthruff est venu en mars et a notamment donné deux conférences sur le contrôle cognitif. En juin, il poursuivra sa collaboration au projet FOCAL (« Focalisation et allocation de l’attention dans un monde de distractions ») et travaillera avec Mahé Arexis, ingénieure de recherche, Morgan Lyphout-Spitz, étudiante en M2 recherche, et François Maquestiaux, le porteur du projet. Eric Ruthruff participera à quelques jurys de master recherche et également à la rencontre scientifique « Cognition et distraction » le 11 juin 2019. Lully, Campra, Rameau, Dauvergne, Gluck… Toute la vie de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime, œuvres, compositeurs, des interprètes les plus célèbres à l’ouvreuse de loges en passant par les décorateurs, machinistes et bien sûr les querelles esthétiques… 120 ans restitués en quatre volumes et près de 4 000 pages. C’est la prouesse du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime, dont les deux premiers tomes paraissent en juin 2019 aux éditions Garnier classiques, sous la direction de Sylvie Bouissou, Pascal Denécheau et France Marchal-Ninosque (1). L’ouvrage – dont la sortie coïncide avec le 350e anniversaire de l’Opéra de Paris – est exceptionnel par son exhaustivité. Il est le fruit d’une collaboration de huit années entre l’Institut de recherche en musicologie (IREMUS) et la MSHE Ledoux (2), auquel ont contribué cinquante-sept chercheurs français et étrangers (3).

Lully, Campra, Rameau, Dauvergne, Gluck… Toute la vie de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime, œuvres, compositeurs, des interprètes les plus célèbres à l’ouvreuse de loges en passant par les décorateurs, machinistes et bien sûr les querelles esthétiques… 120 ans restitués en quatre volumes et près de 4 000 pages. C’est la prouesse du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime, dont les deux premiers tomes paraissent en juin 2019 aux éditions Garnier classiques, sous la direction de Sylvie Bouissou, Pascal Denécheau et France Marchal-Ninosque (1). L’ouvrage – dont la sortie coïncide avec le 350e anniversaire de l’Opéra de Paris – est exceptionnel par son exhaustivité. Il est le fruit d’une collaboration de huit années entre l’Institut de recherche en musicologie (IREMUS) et la MSHE Ledoux (2), auquel ont contribué cinquante-sept chercheurs français et étrangers (3). La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a accueilli lundi 13 mai 2019 Jordana Harris, représentante de HESAM Université, pour une présentation et un temps d’échanges sur le dispositif national « 1000 doctorants pour les territoires ». Ce dernier est un programme d’information et de mise en relation, créé et porté au niveau national par HESAM Université, qui vise à promouvoir la réalisation de thèses subventionnées (Cifre) au sein de collectivités territoriales, groupements, établissements publics et associations. Ces structures sont en effet, sous certaines conditions, éligibles depuis 2006 à ce dispositif financé par le Ministère en charge de la Recherche et dont la gestion administrative et financière est confiée à l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie).

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a accueilli lundi 13 mai 2019 Jordana Harris, représentante de HESAM Université, pour une présentation et un temps d’échanges sur le dispositif national « 1000 doctorants pour les territoires ». Ce dernier est un programme d’information et de mise en relation, créé et porté au niveau national par HESAM Université, qui vise à promouvoir la réalisation de thèses subventionnées (Cifre) au sein de collectivités territoriales, groupements, établissements publics et associations. Ces structures sont en effet, sous certaines conditions, éligibles depuis 2006 à ce dispositif financé par le Ministère en charge de la Recherche et dont la gestion administrative et financière est confiée à l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie).

Deux frontières aux destins croisés ?

Deux frontières aux destins croisés ?

Étude interdisciplinaire et comparative des délimitations territoriales entre la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la Franche-Comté (XIVe-XXIe siècle)

Benjamin Castets Fontaine, Maxime Kaci, Jérôme Loiseau et Alexandre Moine (dir.)

n°36 - Les cahiers de la MSHE

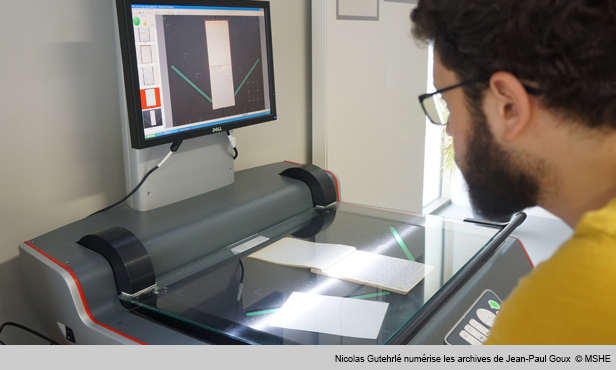

110 heures d’enregistrement audio, 2 100 pages d’entretiens retranscrits, un tapuscrit en 2 tomes, plusieurs centaines de feuillets manuscrits, des dossiers de presse, des courriers, des carnets, des photos… Ce sont les archives de l’ouvrage de Jean-Paul Goux Mémoires de l’enclave paru aux éditions Mazarine en 1986. Une partie d’entre elles est actuellement numérisée à la MSHE Ledoux, dans le cadre du programme « AME » porté par Andrée Chauvin en réponse à l’appel à projets « Transmission, travail, pouvoirs » 2019 (1).

110 heures d’enregistrement audio, 2 100 pages d’entretiens retranscrits, un tapuscrit en 2 tomes, plusieurs centaines de feuillets manuscrits, des dossiers de presse, des courriers, des carnets, des photos… Ce sont les archives de l’ouvrage de Jean-Paul Goux Mémoires de l’enclave paru aux éditions Mazarine en 1986. Une partie d’entre elles est actuellement numérisée à la MSHE Ledoux, dans le cadre du programme « AME » porté par Andrée Chauvin en réponse à l’appel à projets « Transmission, travail, pouvoirs » 2019 (1).

Les deux premiers volumes du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime paraissent en juin 2019 aux éditions Garnier classiques. Deux autres volumes sont en préparation pour 2020. L’ouvrage est l’aboutissement d’un programme de recherche de huit années, mené entre la MSHE Ledoux et IREMUS (Institut de recherche en musicologie), rassemblant une soixantaine de spécialistes à l’international. France Marchal-Ninosque, du laboratoire ELLIADD, est la responsable scientifique de l’action LOPERAF inscrite dans le pôle 4 « Archive, bases, corpus » de la MSHE.

Les deux premiers volumes du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime paraissent en juin 2019 aux éditions Garnier classiques. Deux autres volumes sont en préparation pour 2020. L’ouvrage est l’aboutissement d’un programme de recherche de huit années, mené entre la MSHE Ledoux et IREMUS (Institut de recherche en musicologie), rassemblant une soixantaine de spécialistes à l’international. France Marchal-Ninosque, du laboratoire ELLIADD, est la responsable scientifique de l’action LOPERAF inscrite dans le pôle 4 « Archive, bases, corpus » de la MSHE.  Michel Pretalli, maître de conférences en études italiennes à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA) a organisé les 11 et 12 avril 2019 un colloque international où l’attention était portée sur les liens que la ruse entretient avec la magie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ce colloque représente la seconde initiative (1) de l’action « Ruse » portée par Michel Pretalli à la MSHE Ledoux, un projet qui vise à éclairer étape par étape les multiples facettes de cet objet d’étude aussi fascinant que complexe. En effet, la ruse se manifeste dans presque toutes les activités humaines : elle peut être définie comme une forme d’intelligence permettant de résoudre une situation problématique ou – comme l’a montré le colloque précédent sur les ruses militaires – de prendre un avantage sur un adversaire sans miser sur la force.

Michel Pretalli, maître de conférences en études italiennes à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA) a organisé les 11 et 12 avril 2019 un colloque international où l’attention était portée sur les liens que la ruse entretient avec la magie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ce colloque représente la seconde initiative (1) de l’action « Ruse » portée par Michel Pretalli à la MSHE Ledoux, un projet qui vise à éclairer étape par étape les multiples facettes de cet objet d’étude aussi fascinant que complexe. En effet, la ruse se manifeste dans presque toutes les activités humaines : elle peut être définie comme une forme d’intelligence permettant de résoudre une situation problématique ou – comme l’a montré le colloque précédent sur les ruses militaires – de prendre un avantage sur un adversaire sans miser sur la force. L’annonce d’un cancer bouleverse la vie du malade et de son entourage. La maladie atteint le corps mais vient également perturber les dynamiques relationnelles entre le malade et ses proches. Il est souvent difficile d’accepter les changements de rôle induits par la maladie, les renoncements successifs vis-à-vis d’un avenir qui s’annonce différent de ce qui était imaginé. Une relation d’aide s’établit et des ajustements s’opèrent entre le malade et sa famille. Cet ajustement relationnel est au centre du projet porté par Magalie Bonnet (1), maître de conférences en psychologie clinique, en réponse à l’appel à projets MSHE 2019. Selon la chercheuse, outre la façon de communiquer, les modalités relationnelles entre aidant et aidé passent par la qualité de l’attachement de l’aidant et sa capacité à s’ajuster à la demande du malade. Cette habilité de l’aidant à apporter un support positif est tributaire non seulement de son vécu de la maladie mais aussi de la façon dont le malade perçoit l’ajustement de l’aide à ses besoins.

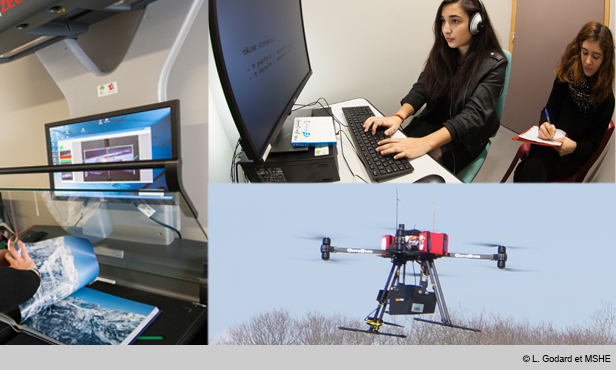

L’annonce d’un cancer bouleverse la vie du malade et de son entourage. La maladie atteint le corps mais vient également perturber les dynamiques relationnelles entre le malade et ses proches. Il est souvent difficile d’accepter les changements de rôle induits par la maladie, les renoncements successifs vis-à-vis d’un avenir qui s’annonce différent de ce qui était imaginé. Une relation d’aide s’établit et des ajustements s’opèrent entre le malade et sa famille. Cet ajustement relationnel est au centre du projet porté par Magalie Bonnet (1), maître de conférences en psychologie clinique, en réponse à l’appel à projets MSHE 2019. Selon la chercheuse, outre la façon de communiquer, les modalités relationnelles entre aidant et aidé passent par la qualité de l’attachement de l’aidant et sa capacité à s’ajuster à la demande du malade. Cette habilité de l’aidant à apporter un support positif est tributaire non seulement de son vécu de la maladie mais aussi de la façon dont le malade perçoit l’ajustement de l’aide à ses besoins. Dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche, la Région Bourgogne-Franche-Comté a accordé une subvention à la MSHE C. N. Ledoux, en réponse à l’appel à projets 2018 dédié aux plates-formes technologiques. Le projet porté par la MSHE, intitulé EMULATION (Équipements MUtualisés pour la recherche en SHS et la vaLorisAtion des TerritoIres et des pOpulatioNs), vise à renforcer les ressources et l’expertise de la plate-forme technologique (PFT) en matière d'acquisition, de traitement et de valorisation des données de la recherche. En effet, la PFT mutualise des ressources et des compétences en appui à la recherche en sciences humaines et sociales. Ses activités articulent mise à disposition d’équipements spécialisés, formations et développement de compétences méthodologiques et technologiques, au service de la communauté scientifique Bourgogne-Franche-Comté : étudiants à partir du master, post-doctorants, ingénieurs, enseignants-chercheurs et chercheurs. Les compétences de la PFT se structurent en trois unités fonctionnelles :

Dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche, la Région Bourgogne-Franche-Comté a accordé une subvention à la MSHE C. N. Ledoux, en réponse à l’appel à projets 2018 dédié aux plates-formes technologiques. Le projet porté par la MSHE, intitulé EMULATION (Équipements MUtualisés pour la recherche en SHS et la vaLorisAtion des TerritoIres et des pOpulatioNs), vise à renforcer les ressources et l’expertise de la plate-forme technologique (PFT) en matière d'acquisition, de traitement et de valorisation des données de la recherche. En effet, la PFT mutualise des ressources et des compétences en appui à la recherche en sciences humaines et sociales. Ses activités articulent mise à disposition d’équipements spécialisés, formations et développement de compétences méthodologiques et technologiques, au service de la communauté scientifique Bourgogne-Franche-Comté : étudiants à partir du master, post-doctorants, ingénieurs, enseignants-chercheurs et chercheurs. Les compétences de la PFT se structurent en trois unités fonctionnelles : Rachel Opitz est archéologue, maître de conférences à l’Université de Glasgow au Royaume-Uni, spécialiste d’archéométrie spatiale et plus généralement des techniques numériques appliquées à l’archéologie. Elle collabore depuis plus de dix ans avec la MSHE Ledoux, où elle a notamment été post-doctorante en 2009-10 et 2012-13 (1). Depuis, elle a effectué plusieurs courts séjours à Besançon dans le cadre de programmes de recherche. Elle est revenue cette année plus longuement en tant que professeure invitée, grâce au financement de l’UFC et à l’initiative de Laure Nuninger, chargée de recherche CNRS au laboratoire Chrono-environnement et coordinatrice du pôle 1 « Dynamiques territoriales » de la MSHE.

Rachel Opitz est archéologue, maître de conférences à l’Université de Glasgow au Royaume-Uni, spécialiste d’archéométrie spatiale et plus généralement des techniques numériques appliquées à l’archéologie. Elle collabore depuis plus de dix ans avec la MSHE Ledoux, où elle a notamment été post-doctorante en 2009-10 et 2012-13 (1). Depuis, elle a effectué plusieurs courts séjours à Besançon dans le cadre de programmes de recherche. Elle est revenue cette année plus longuement en tant que professeure invitée, grâce au financement de l’UFC et à l’initiative de Laure Nuninger, chargée de recherche CNRS au laboratoire Chrono-environnement et coordinatrice du pôle 1 « Dynamiques territoriales » de la MSHE.  Eric Ruthruff a été chercheur à la NASA (1) dans le laboratoire Cognition et action pendant plus de dix ans. Aujourd’hui, il enseigne à l’université du Nouveau-Mexique aux États-Unis, dans la ville d’Albuquerque. Grâce à un financement de professeur invité de l’UFC, il a effectué un premier séjour à la MSHE Ledoux en mars 2019 et sera de retour en juin. Durant son séjour, il a travaillé sur le projet FOCAL – focalisation et allocation de l’attention dans un monde de distractions (2) – en collaboration avec Mahé Arexis, ingénieur de recherche et docteur en psychologie cognitive, Morgan Lyphout-Spitz, étudiante en deuxième année de master, et François Maquestiaux, porteur du projet. Ce premier séjour a également été l’occasion de donner un cours magistral aux étudiants de licence de psychologie (3) ainsi que deux conférences à la MSHE Ledoux.

Eric Ruthruff a été chercheur à la NASA (1) dans le laboratoire Cognition et action pendant plus de dix ans. Aujourd’hui, il enseigne à l’université du Nouveau-Mexique aux États-Unis, dans la ville d’Albuquerque. Grâce à un financement de professeur invité de l’UFC, il a effectué un premier séjour à la MSHE Ledoux en mars 2019 et sera de retour en juin. Durant son séjour, il a travaillé sur le projet FOCAL – focalisation et allocation de l’attention dans un monde de distractions (2) – en collaboration avec Mahé Arexis, ingénieur de recherche et docteur en psychologie cognitive, Morgan Lyphout-Spitz, étudiante en deuxième année de master, et François Maquestiaux, porteur du projet. Ce premier séjour a également été l’occasion de donner un cours magistral aux étudiants de licence de psychologie (3) ainsi que deux conférences à la MSHE Ledoux.

Michel Magny publie Aux racines de l’Anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme aux éditions Le bord de l’eau.

Michel Magny publie Aux racines de l’Anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme aux éditions Le bord de l’eau. Mobilités dans l’espace migratoire Algérie France Canada (1) vient de paraître sous la direction de Nathalie Thamin, Mohammed Zakaria Ali-Bencherif, Anne-Sophie Calinon, Azzeddine Mahieddine et Katja Ploog. Ces chercheuses françaises et chercheurs algériens, spécialistes de sociolinguistique, collaborent de longue date. Depuis 2014 notamment, l'équipe conduit une recherche, portée à la MSHE Ledoux par Anne-Sophie Calinon, sur les dynamiques spatiales et langagières à l’œuvre dans les migrations des étudiants magrébins vers la France ou le Canada (2). La parution de l’ouvrage, qui fait suite à un colloque organisé par les cinq chercheurs en 2016 (3), est l’occasion de revenir sur ce travail de recherche toujours en cours.

Mobilités dans l’espace migratoire Algérie France Canada (1) vient de paraître sous la direction de Nathalie Thamin, Mohammed Zakaria Ali-Bencherif, Anne-Sophie Calinon, Azzeddine Mahieddine et Katja Ploog. Ces chercheuses françaises et chercheurs algériens, spécialistes de sociolinguistique, collaborent de longue date. Depuis 2014 notamment, l'équipe conduit une recherche, portée à la MSHE Ledoux par Anne-Sophie Calinon, sur les dynamiques spatiales et langagières à l’œuvre dans les migrations des étudiants magrébins vers la France ou le Canada (2). La parution de l’ouvrage, qui fait suite à un colloque organisé par les cinq chercheurs en 2016 (3), est l’occasion de revenir sur ce travail de recherche toujours en cours. La plateforme technologique de la MSHE vient de faire l’acquisition de deux nouveaux GPS Trimble GEO7X, grâce à un financement de la Région Franche-Comté (1).

La plateforme technologique de la MSHE vient de faire l’acquisition de deux nouveaux GPS Trimble GEO7X, grâce à un financement de la Région Franche-Comté (1). La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSH de Dijon et la MSHE C. N. Ledoux, lance un appel à projets annuel dans le cadre de l’axe thématique commun « Transmission, Travail, Pouvoirs » (TTP), mis en place en 2016. Le 4 mars 2019, à Besançon, les six projets de recherche lauréats en 2018 ont fait l’objet d’une session de restitution par les chercheurs porteurs ou participants aux recherches - session ouverte à l’ensemble des chercheurs associés aux deux MSH. Les projets sélectionnés doivent associer des chercheurs bourguignons et francs-comtois, dans l’objectif d’une part de renforcer les coopérations entre équipes de recherche et d’autre part de favoriser la structuration des sciences humaines et sociales à l’échelle régionale. En 2018, chaque projet lauréat avait été doté de crédits « starter » de 2 000 euros.

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSH de Dijon et la MSHE C. N. Ledoux, lance un appel à projets annuel dans le cadre de l’axe thématique commun « Transmission, Travail, Pouvoirs » (TTP), mis en place en 2016. Le 4 mars 2019, à Besançon, les six projets de recherche lauréats en 2018 ont fait l’objet d’une session de restitution par les chercheurs porteurs ou participants aux recherches - session ouverte à l’ensemble des chercheurs associés aux deux MSH. Les projets sélectionnés doivent associer des chercheurs bourguignons et francs-comtois, dans l’objectif d’une part de renforcer les coopérations entre équipes de recherche et d’autre part de favoriser la structuration des sciences humaines et sociales à l’échelle régionale. En 2018, chaque projet lauréat avait été doté de crédits « starter » de 2 000 euros.Page 18 sur 30