Entretien avec Pierre Pétrequin dans Ardèche archéologie

La revue Ardèche archéologie publie, dans son numéro 2021, un long entretien de Pierre Pétrequin, directeur de recherche émérite au CNRS, par Robin Furestier, préhistorien. Ensemble, ils reviennent sur le parcours de celui qui « en 50 ans de carrière [a] posé des jalons essentiels pour la connaissance des sociétés néolithiques et sur la pratique de l’archéologie en tant que science ».

Pierre Pétrequin est, entre autres, responsable des actions JADE et JADE 2 à la MSHE Ledoux et a publié plusieurs ouvrages dans la collection des Cahiers de la MSHE.

Lire l'entretienPierre Pétrequin est, entre autres, responsable des actions JADE et JADE 2 à la MSHE Ledoux et a publié plusieurs ouvrages dans la collection des Cahiers de la MSHE.

Ouvrages disponibles dans la collection des Cahiers de la MSHE :

JADE - Objets-signes et interprétations sociales des jades alpins dans l'Europe néolithique, 2017, Pierre Pétrequin, Estelle Gauthier et Anne-Marie Pétrequin (dir.)

Clairvaux et le "Néolithique Moyen Bourguignon", 2016, Pierre et Anne-Marie Pétrequin (dir.)

Le colloque « Pif Gadget et compagnie : approches pluridisciplinaires » s’est déroulé les 4 et 5 février 2021 en distanciel (1). Il s’inscrit dans un projet de recherche, porté par Sébastien Laffage-Cosnier et Christian Vivier du laboratoire C3S (2), lauréat de l’appel à projets 2020 «

Le colloque « Pif Gadget et compagnie : approches pluridisciplinaires » s’est déroulé les 4 et 5 février 2021 en distanciel (1). Il s’inscrit dans un projet de recherche, porté par Sébastien Laffage-Cosnier et Christian Vivier du laboratoire C3S (2), lauréat de l’appel à projets 2020 «  La

La

Marie-Claude Maurel, géographe et directrice d’études à l’EHESS, publie

Marie-Claude Maurel, géographe et directrice d’études à l’EHESS, publie

Valentin Chevassu, doctorant à la MSHE Ledoux rattaché au laboratoire Chrono-environnement, a soutenu sa thèse en archéologie le 7 janvier 2021. Conduite sous la direction d’Émilie Gauthier et de Pierre Nouvel (1) la recherche s’intitule « Peuplement, paysages et pouvoirs médiévaux en contexte de moyenne montagne : les cas du sud Morvan et du Jura central ».

Valentin Chevassu, doctorant à la MSHE Ledoux rattaché au laboratoire Chrono-environnement, a soutenu sa thèse en archéologie le 7 janvier 2021. Conduite sous la direction d’Émilie Gauthier et de Pierre Nouvel (1) la recherche s’intitule « Peuplement, paysages et pouvoirs médiévaux en contexte de moyenne montagne : les cas du sud Morvan et du Jura central ».

La

La  La

La

Terre et propriété à l'est de l'Europe depuis 1990 - Faisceau de droits, relation de pouvoir

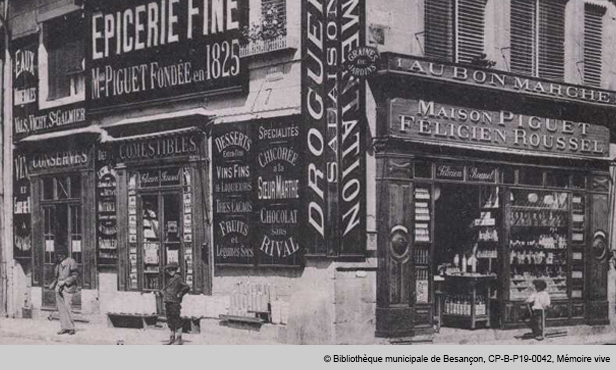

Terre et propriété à l'est de l'Europe depuis 1990 - Faisceau de droits, relation de pouvoir Les révolutions du commerce. France, XVIIIe-XXIe siècle vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des

Les révolutions du commerce. France, XVIIIe-XXIe siècle vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des

La

La

Amandine Picard publie sa thèse aux Éditions Hospitalières sous le titre Les mécanismes d’influence en droit médical et biomédical. Réalisée dans le cadre de l’action « Impact des avis du CCN éthique sur le droit positif français » au sein du pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la MSHE, la thèse a été soutenue en 2018.

Amandine Picard publie sa thèse aux Éditions Hospitalières sous le titre Les mécanismes d’influence en droit médical et biomédical. Réalisée dans le cadre de l’action « Impact des avis du CCN éthique sur le droit positif français » au sein du pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la MSHE, la thèse a été soutenue en 2018.