Vers une histoire totale en 3D

Tous les belfortains connaissent Techn’hom, ce parc d’activité économique de plus de 100 hectares installé à proximité du centre de la ville. Mais connaissent-ils son histoire et l’histoire des sites industriels qui l’ont précédé ? Retracer les évolutions urbanistique, architecturale, technique, démographique et sociale de ce quartier est l’objectif de l’action « Techn’hom time machine » (TTM) portée par Marina Gasnier (1) à la MSHE Ledoux. Il s’agit de les retracer et d’en rendre compte à travers une reconstitution numérique spatio-temporelle en 3D. L’action TTM se situe résolument dans le domaine des humanités numériques.

Tous les belfortains connaissent Techn’hom, ce parc d’activité économique de plus de 100 hectares installé à proximité du centre de la ville. Mais connaissent-ils son histoire et l’histoire des sites industriels qui l’ont précédé ? Retracer les évolutions urbanistique, architecturale, technique, démographique et sociale de ce quartier est l’objectif de l’action « Techn’hom time machine » (TTM) portée par Marina Gasnier (1) à la MSHE Ledoux. Il s’agit de les retracer et d’en rendre compte à travers une reconstitution numérique spatio-temporelle en 3D. L’action TTM se situe résolument dans le domaine des humanités numériques.ESCCo poursuit son développement

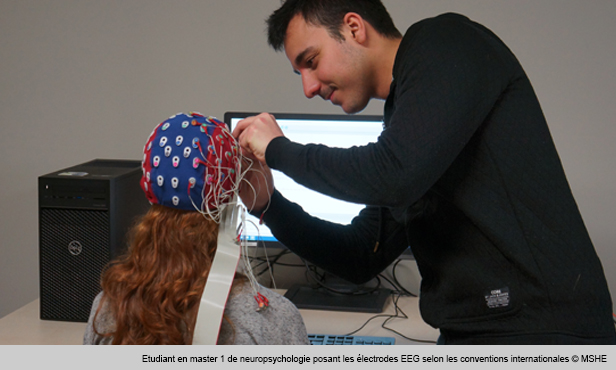

La plateforme technologique SHERPA (1) de la MSHE se dote de nouveaux matériels d’électrophysiologie humaine, grâce à un financement de la Région Bourgogne-Franche-Comté (2). Destiné à l’unité fonctionnelle ESCCo, dédiée aux sciences du comportement et de la cognition, le système Biosemi ActiveTwo de Neurospec permet l’enregistrement de signaux électriques cérébraux et musculaires.

La plateforme technologique SHERPA (1) de la MSHE se dote de nouveaux matériels d’électrophysiologie humaine, grâce à un financement de la Région Bourgogne-Franche-Comté (2). Destiné à l’unité fonctionnelle ESCCo, dédiée aux sciences du comportement et de la cognition, le système Biosemi ActiveTwo de Neurospec permet l’enregistrement de signaux électriques cérébraux et musculaires.

Parution: Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime, tome IV

Le quatrième et dernier volume du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime vient de paraître aux éditions Garnier classiques. L’ouvrage est l’aboutissement d’un programme de recherche de huit années, mené entre la MSHE Ledoux et IREMUS (Institut de recherche en musicologie), rassemblant une soixantaine de spécialistes à l’international. France Marchal-Ninosque, du laboratoire ELLIADD, est la responsable scientifique de l’action LOPERAF inscrite dans le pôle 4 « Archive, bases, corpus » de la MSHE.

Le quatrième et dernier volume du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime vient de paraître aux éditions Garnier classiques. L’ouvrage est l’aboutissement d’un programme de recherche de huit années, mené entre la MSHE Ledoux et IREMUS (Institut de recherche en musicologie), rassemblant une soixantaine de spécialistes à l’international. France Marchal-Ninosque, du laboratoire ELLIADD, est la responsable scientifique de l’action LOPERAF inscrite dans le pôle 4 « Archive, bases, corpus » de la MSHE. Tome I A-C

Tome II D-G

Tome III H-O

Tome IV P-Z

Les nouvelles actions de recherche 2019

La MSHE Ledoux a accueilli plusieurs nouvelles actions de recherche en 2019. Portées par des chercheurs en histoire, archéologie, sociologie, philosophie, sciences du langage ou encore psychologie, ces actions sont venues enrichir les cinq pôles de recherche.

La MSHE Ledoux a accueilli plusieurs nouvelles actions de recherche en 2019. Portées par des chercheurs en histoire, archéologie, sociologie, philosophie, sciences du langage ou encore psychologie, ces actions sont venues enrichir les cinq pôles de recherche.TTM - Techn’hom Time Machine

Responsable : Marina Gasnier, laboratoire FEMTO-ST/RECITS, UTBM

Espaces de la crise, crise de l'espace

Laureano Montero, Karolina Katsika, Lise Canto et Marta Álvarez (1) ont récemment publié Espaces de la crise – crise de l’espace aux éditions Orbis Tertius. Dans cet ouvrage, les auteurs restituent les recherches qu’ils ont mené à la MSHE Ledoux dans le cadre de l’action « ECCE GLOCUS » (2) portée depuis 2016 par Marta Alvarez. Rencontre avec la chercheuse.

Laureano Montero, Karolina Katsika, Lise Canto et Marta Álvarez (1) ont récemment publié Espaces de la crise – crise de l’espace aux éditions Orbis Tertius. Dans cet ouvrage, les auteurs restituent les recherches qu’ils ont mené à la MSHE Ledoux dans le cadre de l’action « ECCE GLOCUS » (2) portée depuis 2016 par Marta Alvarez. Rencontre avec la chercheuse. Quel a été l’objet de vos recherches ?

Marta Álvarez : Nous nous sommes attachés à l’étude des transformations spatiales en Espagne et en Grèce pendant la crise économique de 2008 à 2017, et cela à partir de l’analyse de la production culturelle.

Qu’entendez-vous par transformations spatiales ?

Les conséquences de la crise économique se sont manifestées très vite dans les espaces de ces deux pays. Il ne faut pas comprendre le terme « espace » dans un sens métaphorique mais au contraire dans son sens concret : ce sont les lieux qui se sont transformés. En Espagne, la crise est directement en rapport avec l’éclatement d’une bulle immobilière : les immeubles en construction et les grues ont commencé à faire partie du paysage, mais à un moment donné ces immeubles n’ont pas pu être occupés, parfois les travaux ont été abandonnés. On retrouve aujourd’hui un peu partout dans le pays des immeubles fantômes, des ruines encore récentes, parfois des quartiers et des villes entières pour lesquels il faut trouver de nouvelles fonctions. Dans ces deux États méditerranéens, les rues ont été transformées par la fermeture de magasins et par la mise en vente massive des biens immobiliers. Les espaces, ce sont aussi les personnes qui les occupent : celles qui sont expulsées de leur logement, ou celles qui se concentrent sur les places pour exprimer leur mécontentement. Au niveau du continent, cette crise est également venue redéfinir les rapports de pouvoirs entre les pays qui font partie de l’Union Européenne, ce qui, une fois de plus, a des conséquences sur les populations.

Compte rendu sur Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe (Cahiers de la MSHE)

Lire le compte rendu de Guillaume Schmitt dans Développement durable et territoires, vol. 10, n° 3, décembre 2019

Plus d'information sur Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe, sous la direction de Gérard Chouquer et Marie-Claude Maurel

Nouveau scanner 3D à la plateforme technologique SHERPA

La plateforme SHERPA (1) de la MSHE a fait l’acquisition d’un nouveau scanner 3D, le laser Faro Focus S150, grâce à un financement de la Région Bourgogne-Franche-Comté (2). Il complète les deux autres scanners 3D RIEGL et GOM.

La plateforme SHERPA (1) de la MSHE a fait l’acquisition d’un nouveau scanner 3D, le laser Faro Focus S150, grâce à un financement de la Région Bourgogne-Franche-Comté (2). Il complète les deux autres scanners 3D RIEGL et GOM. Le FARO est particulièrement adapté à la numérisation de paysage et bâti, intérieur comme extérieur, y compris dans des conditions difficiles, tels les lieux étroits. La numérisation peut être réalisée en noir et blanc ou en couleurs naturelles. Ce scanner permet ainsi les reconstitutions en 3D, pouvant être exploitées en réalité virtuelle par exemple, mais permet aussi l’établissement de plans. Le cas échéant, le nuage des points numérisés peut être exporté vers d’autres logiciels.

Avant l’anthropocène

Boris Vannière, directeur de recherche CNRS au laboratoire Chrono-environnement, est à la tête d’un groupe de recherche international et responsable de l’action « ENVILEG » (1) à la MSHE portant sur l’héritage environnemental des grandes transitions socioécologiques en Europe. Le groupe a bénéficié entre autres d’un financement de la Région Franche-Comté de 2016 à 2019. Rencontre avec le chercheur.

Boris Vannière, directeur de recherche CNRS au laboratoire Chrono-environnement, est à la tête d’un groupe de recherche international et responsable de l’action « ENVILEG » (1) à la MSHE portant sur l’héritage environnemental des grandes transitions socioécologiques en Europe. Le groupe a bénéficié entre autres d’un financement de la Région Franche-Comté de 2016 à 2019. Rencontre avec le chercheur.Retour sur la journée d’étude «Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales (XIXe-XXIe siècles)»

Fabien Knittel, maître de conférences en histoire contemporaine au Centre Lucien Febvre, a organisé une journée d’étude le 8 novembre 2019 dans le cadre de son action de recherche « HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales (XIXe-XXIe siècles) - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales (XIXe-XXIe siècles) », inscrite dans le pôle 3 « Normes, pratiques, savoirs » de la MSHE Ledoux. La journée était soutenue par la fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté à travers l’appel à projets « Transmission, travail, pouvoirs » 2019.

Fabien Knittel, maître de conférences en histoire contemporaine au Centre Lucien Febvre, a organisé une journée d’étude le 8 novembre 2019 dans le cadre de son action de recherche « HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales (XIXe-XXIe siècles) - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales (XIXe-XXIe siècles) », inscrite dans le pôle 3 « Normes, pratiques, savoirs » de la MSHE Ledoux. La journée était soutenue par la fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté à travers l’appel à projets « Transmission, travail, pouvoirs » 2019.Lauréats du prix de thèse de la Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé en septembre 2019 pour la première fois un prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. 25 dossiers de candidature ont été soumis et classés par un jury composé des membres du Comité d’Orientations Scientifiques de la Fédération des MSH et de directeurs des trois écoles doctorales concernées : DGEP, LECLA, SEPT (1). Devant le grand nombre de candidatures et la qualité des dossiers présentés, la Fédération des MSH a décidé – lors de la réunion de son Conseil d’Orientations Scientifiques le 2 décembre 2019 – d’attribuer non pas un prix de thèse par MSH, mais deux prix de thèses chacune.

La Fédération des MSH de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé en septembre 2019 pour la première fois un prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. 25 dossiers de candidature ont été soumis et classés par un jury composé des membres du Comité d’Orientations Scientifiques de la Fédération des MSH et de directeurs des trois écoles doctorales concernées : DGEP, LECLA, SEPT (1). Devant le grand nombre de candidatures et la qualité des dossiers présentés, la Fédération des MSH a décidé – lors de la réunion de son Conseil d’Orientations Scientifiques le 2 décembre 2019 – d’attribuer non pas un prix de thèse par MSH, mais deux prix de thèses chacune.Les lauréats sont :

Les lauréats de l’appel à projets «Transmission, travail, pouvoirs» 2020

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé le 30 septembre 2019 son cinquième appel à projets dans le cadre de l’axe thématique commun « Transmission, travail, pouvoirs » (TTP). Six projets ont été déposés et ont fait l’objet d’une évaluation externe par des experts des Conseils scientifiques des deux MSH. Le Comité d’Orientations Scientifiques de la Fédération, réuni à Dijon le 2 décembre 2019, a ensuite retenu cinq projets, parmi lesquels quatre sont dotés de crédits « développement et valorisation » de 4 000 € chacun et un projet « starter » doté de 2 000 €.

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé le 30 septembre 2019 son cinquième appel à projets dans le cadre de l’axe thématique commun « Transmission, travail, pouvoirs » (TTP). Six projets ont été déposés et ont fait l’objet d’une évaluation externe par des experts des Conseils scientifiques des deux MSH. Le Comité d’Orientations Scientifiques de la Fédération, réuni à Dijon le 2 décembre 2019, a ensuite retenu cinq projets, parmi lesquels quatre sont dotés de crédits « développement et valorisation » de 4 000 € chacun et un projet « starter » doté de 2 000 €.Retour sur le colloque «Fins de vie plurielles, identités, conscience de la mort et démocratie»

Le colloque « Fins de vie plurielles, identités, conscience de la mort et démocratie » s’est tenu les 4 et 5 novembre 2019 à la MSHE. Il était organisé par Sarah Carvallo, professeur de philosophie au laboratoire Logiques de l’Agir, en partenariat avec la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Le colloque s’inscrit dans l’action de recherche « Humanités médicales » que porte Sarah Carvallo dans le pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la MSHE Ledoux. Il visait à comprendre comment faire droit à des logiques de fin de vie plurielles. Cette perspective permet de revisiter le modèle dominant de l’agent rationnel ou de l’individu autonome et performant en interrogeant ce que cette période de la vie peut enseigner aux autres générations pour les moments de vie en santé, en éducation ou au travail. Elle permet également d’interroger le rôle de la médecine et de l’État en ce qu’ils transmettent à travers leur offre de soin ou plans d’action une vision de la personne qui risque d’être partiale et normative.

Le colloque « Fins de vie plurielles, identités, conscience de la mort et démocratie » s’est tenu les 4 et 5 novembre 2019 à la MSHE. Il était organisé par Sarah Carvallo, professeur de philosophie au laboratoire Logiques de l’Agir, en partenariat avec la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Le colloque s’inscrit dans l’action de recherche « Humanités médicales » que porte Sarah Carvallo dans le pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la MSHE Ledoux. Il visait à comprendre comment faire droit à des logiques de fin de vie plurielles. Cette perspective permet de revisiter le modèle dominant de l’agent rationnel ou de l’individu autonome et performant en interrogeant ce que cette période de la vie peut enseigner aux autres générations pour les moments de vie en santé, en éducation ou au travail. Elle permet également d’interroger le rôle de la médecine et de l’État en ce qu’ils transmettent à travers leur offre de soin ou plans d’action une vision de la personne qui risque d’être partiale et normative. Les interventions et discussions des deux journées ont ainsi examiné différentes questions : quelle est la spécificité de l’expérience de fin de vie et comment en comprendre la valeur ? En quoi la conscience de la mort et la pluralité des postures permettent-elles de mieux analyser les enjeux de cette expérience de vie et de revisiter le statut de la personne vivante qui la sous-tend dans le cadre de la démocratie ? Comment garantir l’impartialité du cadre épistémique, théorique et pratique où se déploient les fins de vie ?

Maladie et fin de vie en prison

Aline Chassagne est sociologue et anthropologue au sein de l’équipe de recherche Éthique et progrès médical du CHU de Besançon et chercheuse associée au Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA) de l’UFC. Elle vient de publier Soins et prison. Enquête auprès des détenus gravement malades aux éditions Erès, dans lequel elle restitue ses recherches conduites dans le cadre de l’action « PARME, médecine en milieu pénitentiaire » et de sa thèse (1). L’étude PARME a été menée de 2011 à 2014 à la MSHE Ledoux sous la responsabilité de Régis Aubry et était consacrée à la situation des personnes détenues relevant d’une démarche palliative en France (2).

Aline Chassagne est sociologue et anthropologue au sein de l’équipe de recherche Éthique et progrès médical du CHU de Besançon et chercheuse associée au Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA) de l’UFC. Elle vient de publier Soins et prison. Enquête auprès des détenus gravement malades aux éditions Erès, dans lequel elle restitue ses recherches conduites dans le cadre de l’action « PARME, médecine en milieu pénitentiaire » et de sa thèse (1). L’étude PARME a été menée de 2011 à 2014 à la MSHE Ledoux sous la responsabilité de Régis Aubry et était consacrée à la situation des personnes détenues relevant d’une démarche palliative en France (2).

2 nouveaux comptes rendus sur De la République de Constantin Pecqueur (Cahiers de la MSHE)

Un compte rendu rédigé par Samuel Hayat paru dans la revue Global Intellectual History. Lire le compte rendu.

Un compte rendu rédigé par Juliette Grange paru dans la Revue d’histoire de la pensée économique, n° 6, 2018. Lire le compte rendu.

Plus d'information sur De la République de Constantin Pecqueur (1801-1887)

Refondation de SIPS, le système d’information en philosophie des sciences

SIPS – pour Système d’Information en Philosophie des Sciences – est une plate-forme originale, en libre accès sur internet et entièrement gratuite, qui présente des bibliographies analytiques en philosophie des sciences. Elle offre des notices rendant compte précisément du contenu de la ressource documentaire et permet de générer automatiquement des bibliographies à partir de mots-clés ou des métadonnées (nom d’auteur, éditeur, collection…). La première version de la plate-forme a été mise en ligne par le laboratoire Logiques de l’Agir de l’UFC en 2011, dans le cadre du pôle 3 « Normes, pratiques, savoirs » de la MSHE Ledoux (1). Elle vient de faire peau neuve, avec une nouvelle interface utilisateur, une nouvelle gouvernance et une définition élargie de la philosophie des sciences.

SIPS – pour Système d’Information en Philosophie des Sciences – est une plate-forme originale, en libre accès sur internet et entièrement gratuite, qui présente des bibliographies analytiques en philosophie des sciences. Elle offre des notices rendant compte précisément du contenu de la ressource documentaire et permet de générer automatiquement des bibliographies à partir de mots-clés ou des métadonnées (nom d’auteur, éditeur, collection…). La première version de la plate-forme a été mise en ligne par le laboratoire Logiques de l’Agir de l’UFC en 2011, dans le cadre du pôle 3 « Normes, pratiques, savoirs » de la MSHE Ledoux (1). Elle vient de faire peau neuve, avec une nouvelle interface utilisateur, une nouvelle gouvernance et une définition élargie de la philosophie des sciences.

Comptes rendus dans 20 & 21. Revue d'histoire sur 2 ouvrages des Cahiers de la MSHE

L'un sur La désindustrialisation : une fatalité ? rédigé par Amandine Tabutaud.

Lire le compte-rendu dans 20 & 21. Revue d’histoire, vol. 4, n° 144, octobre-décembre 2019, p. 211.

Plus d'informations sur La désindustrialisation : une fatalité ? sous la direction de Jean-Claude Daumas, Ivan Kharaba et Philippe Mioche.

L'autre compte-rendu porte sur Le patrimoine industriel au prisme de nouveaux défis rédigé par Pascal Raggi.

Lire le compte-rendu dans 20 & 21. Revue d’histoire, vol. 4, n° 144, octobre-décembre 2019, p. 191-193.

Plus d'informations sur Le patrimoine industriel au prisme de nouveaux défis de Marina Gasnier

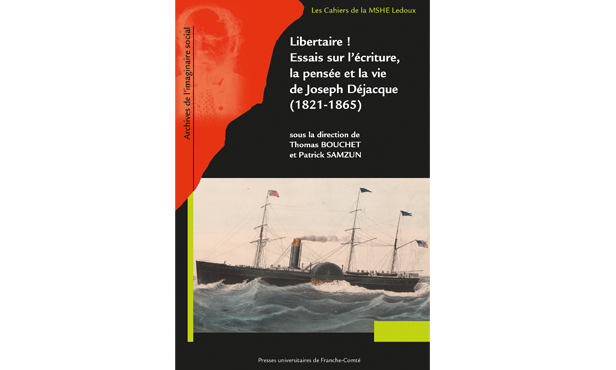

Parution: Libertaire ! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph Déjacque

Libertaire ! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph Déjacque (1821-1865)

Libertaire ! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph Déjacque (1821-1865)

Thomas Bouchet, Patrick Samzum (dir.)

n°38 - Les Cahiers de la MSHE

Joseph Déjacque (1821-1865), ouvrier-poète parisien exilé en Angleterre puis aux États-Unis, a inventé le mot « libertaire » dans une lettre-brûlot adressée à Proudhon. C’était en 1857, à La Nouvelle-Orléans. Il avait aiguisé sa plume d’activiste et de poète depuis 1847-1848 dans des écrits révolutionnaires publiés ici pour la première fois. Sa pensée est étudiée au fil des contributions pluridisciplinaires de ce volume dans toute son amplitude antiautoritaire, anticapitaliste, féministe et antiesclavagiste. L’ensemble met en lumière le souffle transatlantique, l’intensité visionnaire et les tensions vives d’un parcours biographique, politique, intellectuel et littéraire hors norme.

Plus de renseignements

Pour commander l'ouvrage

Retour sur la Fête de la science 2019

La MSHE Ledoux était présente à la Fête de la science du 10 au 13 octobre 2019 sur le campus de la Bouloie à Besançon. Plus de 650 personnes, enfants, jeunes et adultes, sont venues sur son stand, dédié cette année à l’action de recherche « ORTEP Revitalisation ». Cette dernière vise à mieux comprendre les ressorts de la revitalisation des territoires et comprend un volet opérationnel d’accompagnement des acteurs pour établir une stratégie durable et nourrir leurs projets. A travers différents jeux et à l’aide d’un SIG (système d’information géographique), le public a pu découvrir quelques-unes des données construites par les chercheurs dans le cadre de cette action. Des jeux de piste, avec photos et indices disséminés dans le village des sciences, amenaient petits et grands à regarder autrement le patrimoine de Salins-les-Bains, ville que la MSHE a accompagnée dans la mise en œuvre de son projet « Salins 2025 ». Un « escape game » conduisait les adolescents à identifier un salinois méconnu, ami de Courbet et Considérant, qui a sillonné les États-Unis au XIXe siècle et en a dressé les premières cartes géologiques. Enfin, ingénieurs de la MSHE et chercheurs associés présentaient le SIG, élaboré par la plateforme SHERPA, qui permet de visualiser des données historiques et patrimoniales de Salins-les-Bains, tels le cadastre napoléonien ou des illustrations du XXe siècle, et les données collectées par les groupes de travail thématiques dans le cadre de l’opération « Politiques de revitalisation » de l’ORTEP (1).

La MSHE Ledoux était présente à la Fête de la science du 10 au 13 octobre 2019 sur le campus de la Bouloie à Besançon. Plus de 650 personnes, enfants, jeunes et adultes, sont venues sur son stand, dédié cette année à l’action de recherche « ORTEP Revitalisation ». Cette dernière vise à mieux comprendre les ressorts de la revitalisation des territoires et comprend un volet opérationnel d’accompagnement des acteurs pour établir une stratégie durable et nourrir leurs projets. A travers différents jeux et à l’aide d’un SIG (système d’information géographique), le public a pu découvrir quelques-unes des données construites par les chercheurs dans le cadre de cette action. Des jeux de piste, avec photos et indices disséminés dans le village des sciences, amenaient petits et grands à regarder autrement le patrimoine de Salins-les-Bains, ville que la MSHE a accompagnée dans la mise en œuvre de son projet « Salins 2025 ». Un « escape game » conduisait les adolescents à identifier un salinois méconnu, ami de Courbet et Considérant, qui a sillonné les États-Unis au XIXe siècle et en a dressé les premières cartes géologiques. Enfin, ingénieurs de la MSHE et chercheurs associés présentaient le SIG, élaboré par la plateforme SHERPA, qui permet de visualiser des données historiques et patrimoniales de Salins-les-Bains, tels le cadastre napoléonien ou des illustrations du XXe siècle, et les données collectées par les groupes de travail thématiques dans le cadre de l’opération « Politiques de revitalisation » de l’ORTEP (1).Les lauréats de l’appel à projets MSHE 2019-2020

Dans le cadre du plan gouvernemental de soutien des sciences humaines et sociales (SHS), le ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation (MESRI) a renouvelé en 2019 l'octroi d'une dotation exceptionnelle à chacune des 23 Maisons des sciences de l’homme.

Dans le cadre du plan gouvernemental de soutien des sciences humaines et sociales (SHS), le ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation (MESRI) a renouvelé en 2019 l'octroi d'une dotation exceptionnelle à chacune des 23 Maisons des sciences de l’homme. Dans ce contexte, la MSHE Ledoux a reconduit le 10 septembre 2019 son appel à projets spécifique destiné à soutenir la recherche en SHS.

Les projets lauréats sont dotés de crédits compris entre 2 000 et 3 500 euros.

Compte rendu sur Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe (Cahiers de la MSHE)

Lire le compte rendu de Germain Bonnel dans la revue Géographie, économie, société, n° 21, juillet-septembre 2019, p. 138-142

Plus d'information sur Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe, sous la direction de Gérard Chouquer et Marie-Claude Maurel

Page 16 sur 30