Parution: Le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe occidentale

Le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe occidentale

Le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe occidentale Le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe occidentale

Le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe occidentale

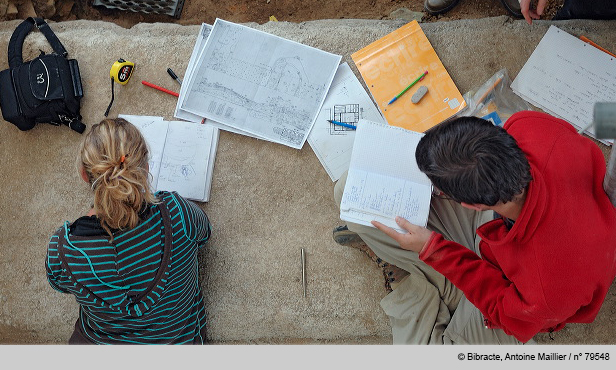

Le projet « Bibracte ville ouverte », déposé par la MSHE Ledoux en partenariat avec Bibracte, le réseau Frantiq (1) et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) (2), a été retenu par l’infrastructure de recherche en information scientifique et technique CollEX-Persée dans son appel à projets (AAP) 2019-2020. Cet AAP a pour objectif de soutenir des projets collaboratifs de numérisation et de développement de services documentaires à la recherche. « Bibracte ville ouverte », porté par Véronique Humbert, documentaliste et directrice du GDS Frantiq et Philippe Barral, archéologue et directeur de la MSHE, répond à cet objectif en contribuant à partager, rendre accessibles et interopérables les archives, les données archéologiques et le fonds documentaire de Bibracte, site emblématique de la fin de l’âge du Fer.

Le projet « Bibracte ville ouverte », déposé par la MSHE Ledoux en partenariat avec Bibracte, le réseau Frantiq (1) et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) (2), a été retenu par l’infrastructure de recherche en information scientifique et technique CollEX-Persée dans son appel à projets (AAP) 2019-2020. Cet AAP a pour objectif de soutenir des projets collaboratifs de numérisation et de développement de services documentaires à la recherche. « Bibracte ville ouverte », porté par Véronique Humbert, documentaliste et directrice du GDS Frantiq et Philippe Barral, archéologue et directeur de la MSHE, répond à cet objectif en contribuant à partager, rendre accessibles et interopérables les archives, les données archéologiques et le fonds documentaire de Bibracte, site emblématique de la fin de l’âge du Fer. La transition socioécologique implique nombre de changements individuels et collectifs. Y sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à modifier nos modes de vie et d’activité ? Quelles actions et politiques publiques sont nécessaires ? C’est l’objet de l’étude actuellement menée en Bourgogne-Franche-Comté sous la conduite scientifique de Cyril Masselot, responsable de l’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) (1) - étude financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La transition socioécologique implique nombre de changements individuels et collectifs. Y sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à modifier nos modes de vie et d’activité ? Quelles actions et politiques publiques sont nécessaires ? C’est l’objet de l’étude actuellement menée en Bourgogne-Franche-Comté sous la conduite scientifique de Cyril Masselot, responsable de l’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) (1) - étude financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Plusieurs structures de recherche en Bourgogne-Franche-Comté (1) s’associent dans l’organisation d’un séminaire interdisciplinaire par visioconférence pour penser la pandémie actuelle. La captation vidéo de chaque séance sera ensuite disponible sur une chaîne dédiée sur Youtube ou Canal U.

Plusieurs structures de recherche en Bourgogne-Franche-Comté (1) s’associent dans l’organisation d’un séminaire interdisciplinaire par visioconférence pour penser la pandémie actuelle. La captation vidéo de chaque séance sera ensuite disponible sur une chaîne dédiée sur Youtube ou Canal U. Les incendies de végétation font partie intégrante de la dynamique naturelle des écosystèmes terrestres. Depuis des millénaires le feu contribue à façonner les environnements. Les groupes humains l’utilisent depuis la Préhistoire par exemple pour défricher des espaces ou entretenir des pâtures. Étudier l’histoire du feu permet de documenter ses impacts sur les écosystèmes. Et c’est à cet objectif que concourt la base de données Global Paleofire Database qui est désormais hébergée à la MSHE Ledoux, après plusieurs années chez un prestataire privé.

Les incendies de végétation font partie intégrante de la dynamique naturelle des écosystèmes terrestres. Depuis des millénaires le feu contribue à façonner les environnements. Les groupes humains l’utilisent depuis la Préhistoire par exemple pour défricher des espaces ou entretenir des pâtures. Étudier l’histoire du feu permet de documenter ses impacts sur les écosystèmes. Et c’est à cet objectif que concourt la base de données Global Paleofire Database qui est désormais hébergée à la MSHE Ledoux, après plusieurs années chez un prestataire privé. Le Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA UBFC) – qui figure parmi les laboratoires fédérés par la MSHE Ledoux – lance une recherche par questionnaire sur les relations familiales en période de confinement. L’étude a pour objectifs de saisir la variété des ménages et les reconfigurations dues au confinement. Elle interroge les effets du confinement sur les relations, les soins et les contacts au sein du foyer, et le maintien ou non des relations avec la famille élargie (grands-parents, frères et sœurs, cousin.e.s…) par téléphone et via les médias numériques. La recherche permettra de révéler les situations de fragilité et d’isolement mais aussi les rôles de la famille dans ces temps d’incertitudes. Les sociologues Veronika Kushtanina et Virginie Vinel proposent ensuite aux répondants qui le souhaitent de poursuivre par un entretien téléphonique.

Le Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA UBFC) – qui figure parmi les laboratoires fédérés par la MSHE Ledoux – lance une recherche par questionnaire sur les relations familiales en période de confinement. L’étude a pour objectifs de saisir la variété des ménages et les reconfigurations dues au confinement. Elle interroge les effets du confinement sur les relations, les soins et les contacts au sein du foyer, et le maintien ou non des relations avec la famille élargie (grands-parents, frères et sœurs, cousin.e.s…) par téléphone et via les médias numériques. La recherche permettra de révéler les situations de fragilité et d’isolement mais aussi les rôles de la famille dans ces temps d’incertitudes. Les sociologues Veronika Kushtanina et Virginie Vinel proposent ensuite aux répondants qui le souhaitent de poursuivre par un entretien téléphonique. Arts africains et musée ethnographique vont souvent de pair. Ce qui n’est pas sans interroger le statut accordé aux arts et la place des arts africains contemporains dans les musées européens et américains. Christoph Singler, professeur de littératures et arts visuels d’Amérique latine (1), s’intéresse à ces questions à travers l’action « Arts visuels contemporains et anthropologie : les arts du Grand Sud et la redéfinition des musées ethnographiques en Europe et aux États-Unis : les arts du Grand Sud et la redéfinition des musées ethnographiques en Europe et aux États-Unis », dont il est responsable au sein du pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la MSHE Ledoux. Christoph Singler et ses partenaires ont monté un séminaire qui devait se tenir du 14 au 18 avril 2020 à Hanovre et qui devait être associé à des manifestations artistiques dans la ville. Le séminaire est reporté à une date ultérieure pour cause de confinement. Cependant une exposition, Beyond the Black Atlantic, prévue du 25 février au 26 avril, est visible sur le site Contempory & (voir ici). Les directrices du site Contempory & ont en effet sélectionné cette exposition pour une visite virtuelle en temps de confinement.

Arts africains et musée ethnographique vont souvent de pair. Ce qui n’est pas sans interroger le statut accordé aux arts et la place des arts africains contemporains dans les musées européens et américains. Christoph Singler, professeur de littératures et arts visuels d’Amérique latine (1), s’intéresse à ces questions à travers l’action « Arts visuels contemporains et anthropologie : les arts du Grand Sud et la redéfinition des musées ethnographiques en Europe et aux États-Unis : les arts du Grand Sud et la redéfinition des musées ethnographiques en Europe et aux États-Unis », dont il est responsable au sein du pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la MSHE Ledoux. Christoph Singler et ses partenaires ont monté un séminaire qui devait se tenir du 14 au 18 avril 2020 à Hanovre et qui devait être associé à des manifestations artistiques dans la ville. Le séminaire est reporté à une date ultérieure pour cause de confinement. Cependant une exposition, Beyond the Black Atlantic, prévue du 25 février au 26 avril, est visible sur le site Contempory & (voir ici). Les directrices du site Contempory & ont en effet sélectionné cette exposition pour une visite virtuelle en temps de confinement. La plateforme technologique SHERPA (1) de la MSHE a fait l’acquisition de petits matériels qui viennent utilement compléter d’autres équipements. Ces matériels ont été financés par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La plateforme technologique SHERPA (1) de la MSHE a fait l’acquisition de petits matériels qui viennent utilement compléter d’autres équipements. Ces matériels ont été financés par la Région Bourgogne-Franche-Comté. La MSHE Ledoux héberge dans ses locaux l’équipe opérationnelle de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Composée de la directrice, Elodie Cretin, et deux chargées de mission, Sophie Aupet et Delphine Gosset (1) l’équipe s’est installée à la MSHE à l’automne 2019. Elle assure l’animation de la plateforme créée en 2018 et dont le portage a été confié à Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) (2).

La MSHE Ledoux héberge dans ses locaux l’équipe opérationnelle de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Composée de la directrice, Elodie Cretin, et deux chargées de mission, Sophie Aupet et Delphine Gosset (1) l’équipe s’est installée à la MSHE à l’automne 2019. Elle assure l’animation de la plateforme créée en 2018 et dont le portage a été confié à Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) (2).

DISCIPLINE pour « Discours et idéologies du développement personnel et du bien-être » est l’un des projets lauréats de l’appel à projets MSHE 2019-2020. Portée par Virginie Lethier, maîtresse de conférences en sciences du langage au laboratoire ELLIADD, cette action de recherche interroge le développement personnel et le bien-être à partir des problématiques et méthodes de l’analyse du discours. Elle met également en place une organisation originale du travail via l’exploration d’un corpus partagé dont la construction et la mise en forme ont été initiées en février 2020 à la plateforme technologique SHERPA de la MSHE.

DISCIPLINE pour « Discours et idéologies du développement personnel et du bien-être » est l’un des projets lauréats de l’appel à projets MSHE 2019-2020. Portée par Virginie Lethier, maîtresse de conférences en sciences du langage au laboratoire ELLIADD, cette action de recherche interroge le développement personnel et le bien-être à partir des problématiques et méthodes de l’analyse du discours. Elle met également en place une organisation originale du travail via l’exploration d’un corpus partagé dont la construction et la mise en forme ont été initiées en février 2020 à la plateforme technologique SHERPA de la MSHE.

Katja Ploog, Anne-Sophie Calinon et Nathalie Thamin viennent de publier Mobilité, histoire et émergence d'un concept en sociolinguistique aux éditions L'Harmattan. L'ouvrage s'inscrit dans l'action de recherche « Dynamiques spatiales — langagières — identitaires de la circulation migratoire étudiante (Maghreb, France et Canada) » portée par Anne-Sophie Calinon depuis 2014 dans le pôle 1 « Dynamiques territoriales » de la MSHE.

Katja Ploog, Anne-Sophie Calinon et Nathalie Thamin viennent de publier Mobilité, histoire et émergence d'un concept en sociolinguistique aux éditions L'Harmattan. L'ouvrage s'inscrit dans l'action de recherche « Dynamiques spatiales — langagières — identitaires de la circulation migratoire étudiante (Maghreb, France et Canada) » portée par Anne-Sophie Calinon depuis 2014 dans le pôle 1 « Dynamiques territoriales » de la MSHE.

Présentation :

Figure de proue de la conception occidentale d'un monde globalisé, le concept de mobilité est aussi très largement exploité dans différents paradigmes théoriques en sciences humaines et sociales. Les auteures, sociolinguistes, tracent le profil de cette notion. Partant des discours tenus à propos de leur propre discipline, elles portent leur regard sur son émergence dans le discours social avant de chercher ses filiations conceptuelles scientifiques. Pour approfondir leurs constats, elles ont invité des chercheur/es de disciplines affines à éclairer la notion par un objet d'étude relatif à leur domaine. L'ouvrage se conclut par des propositions concrètes destinées à rendre opératoire la mobilité pour les sciences du langage, en l'inscrivant au centre d'une linguistique désireuse d'appréhender les langues et les discours comme des entités foncièrement dynamiques au sein d'un système complexe.

Katja Ploog est professeure en linguistique générale, membre du Laboratoire Ligérien de Linguistique.

Anne-Sophie Calinon est maîtresse de conférences en sciences du langage à l’université Bourgogne Franche-Comté, membre du Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles.

Nathalie Thamin est maîtresse de conférences en sciences du langage à l’université de Bourgogne Franche-Comté, membre du Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles.

Avec la collaboration de Constance De Gourcy, Jean-François Dupeyron, Christophe Mincke

Sommaire :

Introduction

La mobilité, objet d’étude incontournable ou effet de mode dans le monde globalisé ?

Chapitre 1

Autour de Mobilité en sociolinguistique. Analysede corpus

Éclairage (Christophe Mincke) : Qu’est-ce que la mobilité ?

Chapitre 2

L’emploi de Mobilité dans le discours social

Éclairage (Jean-François Dupeyron) : Court traité de la mobilité

Chapitre 3

Les filiations de la notion de mobilité en sciences humaines et sociale

Éclairage (Constance De Gourcy) : Mobilité et projet migratoire

Chapitre 4

Filiations sociolinguistiques

Chapitre 5

La mobilité du locuteur

Bibliographie

Index rerum

Commander l'ouvrage sur le site de l'éditeur

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSH de Dijon et la MSHE C. N. Ledoux, lance un appel à projets (AAP) annuel dans le cadre de l’axe thématique commun « Transmission, Travail, Pouvoirs » (TTP), mis en place en 2016. Les projets lauréats font par la suite l’objet d’une session de restitution, alternativement à Besançon et à Dijon, ouverte à l’ensemble des chercheurs associés aux deux MSH. Les bilans des six projets retenus en 2019 ont ainsi été présentés le 4 mars 2020 à Dijon. Parmi eux, quatre étaient dotés de crédits « développement » allant de 3 000 à 4 000 euros et deux de crédits « starter » de 1 800 et 2 000 euros.

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté, qui réunit la MSH de Dijon et la MSHE C. N. Ledoux, lance un appel à projets (AAP) annuel dans le cadre de l’axe thématique commun « Transmission, Travail, Pouvoirs » (TTP), mis en place en 2016. Les projets lauréats font par la suite l’objet d’une session de restitution, alternativement à Besançon et à Dijon, ouverte à l’ensemble des chercheurs associés aux deux MSH. Les bilans des six projets retenus en 2019 ont ainsi été présentés le 4 mars 2020 à Dijon. Parmi eux, quatre étaient dotés de crédits « développement » allant de 3 000 à 4 000 euros et deux de crédits « starter » de 1 800 et 2 000 euros.

Un canif gallo-romain a été numérisé à la plateforme technologique SHERPA de la MSHE dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Besançon et le musée des beaux-arts et d’archéologie (MBAA). Cet objet exceptionnel a été mis au jour lors de la fouille archéologique aux Passages Pasteur à Besançon (1) et sera l’une des pièces maîtresses d’une exposition en préparation au musée des beaux-arts et d’archéologie. La Direction du patrimoine historique de la ville de Besançon et le MBAA, tous deux organisateurs de l’exposition, se sont attachés les compétences de la plateforme SHERPA pour modéliser le couteau en 3D. Cela dans un double objectif : d’une part permettre au public de manipuler virtuellement le couteau à partir d’une borne interactive ou de tablettes tactiles et d’autre part exécuter des moulages et impressions 3D. La numérisation permettra en outre l’étude et la documentation de l'objet sans avoir à le manipuler. « SHERPA intervient sur la numérisation et la réalisation du modèle 3D – explique Matthieu Thivet, ingénieur de recherche au laboratoire Chrono-environnement et référent de l’unité GeoBFC (2), en charge du projet – nous avons le matériel et les compétences pour de tels objets, de petites tailles et très complexes ». Petit : le couteau mesure 8,5 centimètres. Complexe : son manche en ivoire est sculpté en rond de bosse à l’effigie d’un gladiateur, sa lame en fer est pliée et repose sur une mitre en argent. « Il appartenait probablement à un riche citoyen qui s’est offert un canif sculpté par un artiste » poursuit Matthieu Thivet.

Un canif gallo-romain a été numérisé à la plateforme technologique SHERPA de la MSHE dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Besançon et le musée des beaux-arts et d’archéologie (MBAA). Cet objet exceptionnel a été mis au jour lors de la fouille archéologique aux Passages Pasteur à Besançon (1) et sera l’une des pièces maîtresses d’une exposition en préparation au musée des beaux-arts et d’archéologie. La Direction du patrimoine historique de la ville de Besançon et le MBAA, tous deux organisateurs de l’exposition, se sont attachés les compétences de la plateforme SHERPA pour modéliser le couteau en 3D. Cela dans un double objectif : d’une part permettre au public de manipuler virtuellement le couteau à partir d’une borne interactive ou de tablettes tactiles et d’autre part exécuter des moulages et impressions 3D. La numérisation permettra en outre l’étude et la documentation de l'objet sans avoir à le manipuler. « SHERPA intervient sur la numérisation et la réalisation du modèle 3D – explique Matthieu Thivet, ingénieur de recherche au laboratoire Chrono-environnement et référent de l’unité GeoBFC (2), en charge du projet – nous avons le matériel et les compétences pour de tels objets, de petites tailles et très complexes ». Petit : le couteau mesure 8,5 centimètres. Complexe : son manche en ivoire est sculpté en rond de bosse à l’effigie d’un gladiateur, sa lame en fer est pliée et repose sur une mitre en argent. « Il appartenait probablement à un riche citoyen qui s’est offert un canif sculpté par un artiste » poursuit Matthieu Thivet.

Page 15 sur 30