La France de Louis XIV, l'Europe et le monde : souvenirs douloureux et questions sensibles

Retrouvez la conférence

La MSHE est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie d’ouverture de la science, qu’elle entend renforcer dans une double ambition d’innovation scientifique et de partage avec la société. L’archive ouverte HAL, et son portail dédié aux sciences humaines et de la société, prend place dans cette stratégie en offrant un accès gratuit à tous et toutes aux travaux scientifiques. HAL propose en effet en libre accès soit des références bibliographiques seules, soit des références accompagnées du dépôt d’un texte intégral d’articles scientifiques, publiés ou non, rédigés par des chercheurs et chercheuses d’établissements d’enseignement et de recherche. HAL constitue ainsi un environnement dans lequel tout chercheur peut à la fois se nourrir, partager avec d’autres scientifiques autant que le grand public, et rendre visible sa recherche individuelle et collective.

La MSHE est partenaire du projet SIAMOIS, Système d’Information Archéologique Mutualisé et Ouvert, porté par le centre archéologique européen de Bibracte. SIAMOIS, qui s’appuie sur consortium d’acteurs de l’archéologie (1), est lauréat du programme d’investissement France 2030, dans le cadre de l’appel à projets « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » de la Caisse des Dépôts.

La MSHE est partenaire du projet SIAMOIS, Système d’Information Archéologique Mutualisé et Ouvert, porté par le centre archéologique européen de Bibracte. SIAMOIS, qui s’appuie sur consortium d’acteurs de l’archéologie (1), est lauréat du programme d’investissement France 2030, dans le cadre de l’appel à projets « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » de la Caisse des Dépôts.

Le projet, reposant sur l’intelligence sémantique, a pour objectif de développer un véritable écosystème d’information archéologique couvrant tout le cycle de vie de la donnée, de la découverte des vestiges à la diffusion des résultats aux publics. SIAMOIS permettra aux différents métiers et acteurs de l’archéologie d’enregistrer les données de terrain, de les gérer, les sauvegarder et les partager tant à la communauté scientifique qu’au grand public.

L’un des outils clé de cet écosystème est le thésaurus Openthéso dédié aux métiers de l’archéologie, développé et actuellement hébergé par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM). La MSHE est chargée avec la MOM (2) de concevoir et mettre en œuvre l’architecture informatique et réseau permettant d’assurer dans un premier temps, la sécurité et la sauvegarde en temps réel de la base de données Openthéso, puis à terme du Système d’Information Archéologique complet, lui octroyant ainsi la solidité nécessaire à un outil de référence nationale.

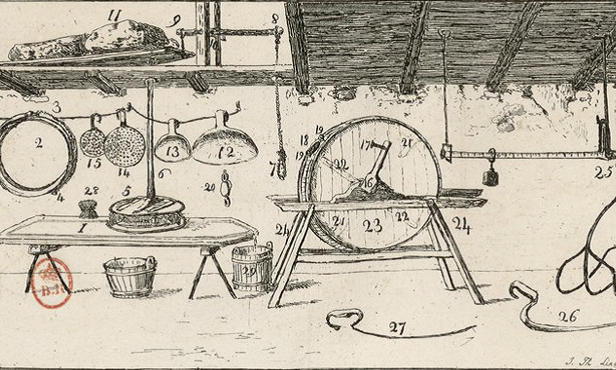

Rencontre avec Fabien Knittel, qui publie La fabrique du lait Europe occidentale, Moyen-Âge – XXe siècle aux éditions du CNRS, dans le cadre de son projet de recherche « HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales ».

Rencontre avec Fabien Knittel, qui publie La fabrique du lait Europe occidentale, Moyen-Âge – XXe siècle aux éditions du CNRS, dans le cadre de son projet de recherche « HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales ».

Comment La fabrique du lait s’inscrit dans le projet HYSAM que vous coordonnez à la MSHE ?

Fabien Knittel : Je me suis intéressé au lait et aux techniques laitières dès 2013. Et à partir de mes recherches sur les textes agronomiques du XIXe siècle qui abordent les techniques laitières, j’ai examiné la dimension hygiéniste du sujet, point de départ, en 2019, du projet interdisciplinaire HYSAM.

Le projet HYSAM est construit autour d’une interdisciplinarité beaucoup plus large : histoire contemporaine, sociologie, médecine principalement. Mon ouvrage sur le lait est davantage resserré sur un dialogue entre histoire et agronomie, même si certains passages ont été rédigés grâce aux apports de la philosophie et de la sociologie des sciences. L’ouvrage s’est donc nourri de l’interdisciplinarité d’HYSAM autant qu’il a nourri en retour le développement du projet.

La MSHE propose une nouvelle architecture de ses activités scientifiques depuis janvier, dans le cadre du projet quinquennal 2024-2028 (1) porté par Boris Vannière et Vincent Bourdeau.

La MSHE propose une nouvelle architecture de ses activités scientifiques depuis janvier, dans le cadre du projet quinquennal 2024-2028 (1) porté par Boris Vannière et Vincent Bourdeau. Aurélie Chopard-Dit-Jean, psychologue clinicienne, a mené une thèse (1) labellisée par la MSHE, sur le désir de mort chez les personnes âgées dépendantes vivant en établissement. Pour mieux cerner l’expérience du grand âge, les études ont été réalisées parallèlement en France (en EHPAD) et en Suisse (en EMS, établissement médico-sociaux).

Aurélie Chopard-Dit-Jean, psychologue clinicienne, a mené une thèse (1) labellisée par la MSHE, sur le désir de mort chez les personnes âgées dépendantes vivant en établissement. Pour mieux cerner l’expérience du grand âge, les études ont été réalisées parallèlement en France (en EHPAD) et en Suisse (en EMS, établissement médico-sociaux).

Rencontre avec la chercheuse.

Lors de la soutenance de votre thèse, le jury a souligné un travail plein d’humanité. Comment avez-vous abordé avec les résidents cette question éminemment difficile du désir de mort ?

Aurélie Chopard-dit-Jean : Lorsque j’ai eu l’accord des directions des établissements pour y mener ma recherche, et après avoir présenté mon étude aux professionnels, ces derniers proposaient aux résidents correspondant aux critères d’inclusion (2) de la recherche de me rencontrer. Sept ont refusé, parce qu’ils ne souhaitaient pas se remémorer des souvenirs en lien avec leur histoire de vie ou leur entrée en établissement, ou parce qu’ils n’avaient rien à dire, ou parce que leurs proches ne désiraient pas qu’ils « remuent » le passé. Pour tous les autres résidents qui acceptaient de me rencontrer, je leur présentais mon étude. Je leur expliquais que j’étudiais le désir de mourir qu’ils pouvaient éventuellement être amenés à ressentir. Là-dessus, bon nombre d’entre eux ont réagi en disant que oui, ils avaient envie de mourir. A ce moment-là, mon dictaphone était éteint, pourtant je ne les interrompais pas car ils livraient des éléments précieux spontanément. Ensuite, une fois qu’ils avaient donné leur accord pour participer, je les enregistrais et là je revenais sur leurs premières confidences. Leur réaction spontanée à l’évocation du thème de la recherche montrait que le sujet faisait écho à ce qu’ils vivaient. C’était déjà un résultat de recherche ! Finalement, aborder le désir de mort s’est fait de manière plutôt naturelle, comme si les résidents étaient contents, voire soulagés, de pouvoir parler de la mort.

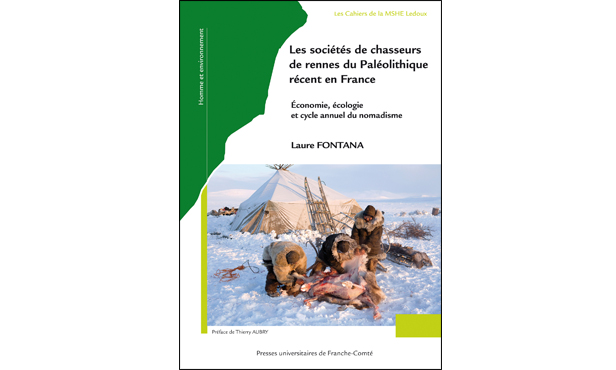

Les sociétés de chasseurs de rennes du Paléolithique récent en France

Les sociétés de chasseurs de rennes du Paléolithique récent en France Dans le cadre de la Saison numérique 2023, le département du Doubs organise une conférence autour du metavers le 27 mars à la MSHE, avec Antoine Moreau (maître de conférences en arts au département multimédia de l’UFR STGI, laboratoire ELLIAD), Ariel Kiriou (journaliste, essayiste, spécialiste des imaginaires du futur) et Pierre Friquet (aka Pyaré, artiste en création numérique et immersive) et Charles-Alexandre Délestage, (maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne, laboratoire MICA). Dans la perspective d’un partenariat que le département du Doubs souhaite engager avec la MSHE pour les Saisons numériques à venir, tous les chercheurs intéressés sont invités à participer à cette conférence afin de prendre connaissance du dispositif et d’envisager les liens possibles avec leurs intérêts de recherche.

Dans le cadre de la Saison numérique 2023, le département du Doubs organise une conférence autour du metavers le 27 mars à la MSHE, avec Antoine Moreau (maître de conférences en arts au département multimédia de l’UFR STGI, laboratoire ELLIAD), Ariel Kiriou (journaliste, essayiste, spécialiste des imaginaires du futur) et Pierre Friquet (aka Pyaré, artiste en création numérique et immersive) et Charles-Alexandre Délestage, (maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne, laboratoire MICA). Dans la perspective d’un partenariat que le département du Doubs souhaite engager avec la MSHE pour les Saisons numériques à venir, tous les chercheurs intéressés sont invités à participer à cette conférence afin de prendre connaissance du dispositif et d’envisager les liens possibles avec leurs intérêts de recherche.

Rémi Dorgnier, doctorant labellisé par la MSHE, a remporté le prix du public mardi 7 mars 2023 lors de la finale régionale du concours international Ma thèse en 180 secondes. Il poursuit donc l'aventure, et représentera la région BFC, avec Jonathan Lesven lauréat du prix du jury, lors de la demi-finale nationale à Paris au mois d’avril.

Rémi Dorgnier, doctorant labellisé par la MSHE, a remporté le prix du public mardi 7 mars 2023 lors de la finale régionale du concours international Ma thèse en 180 secondes. Il poursuit donc l'aventure, et représentera la région BFC, avec Jonathan Lesven lauréat du prix du jury, lors de la demi-finale nationale à Paris au mois d’avril. Alexis Leprince, doctorant labellisé par la MSHE, a soutenu une thèse en langue et littérature française le 10 décembre 2022, consacrée à l’auteur dramatique Jean-Luc Lagarce. Conduite sous la direction de Pascal Lécroart et Anne-Françoise Benhamou (1), sa recherche a notamment pris appui sur les archives personnelles de l’auteur, qui ont été numérisées à la MSHE de 2013 à 2016 pour rejoindre le Fonds d'Archive NUMérique de Franche-Comté (FANUM), un projet porté à la MSHE par Pascal Lécroart.

Alexis Leprince, doctorant labellisé par la MSHE, a soutenu une thèse en langue et littérature française le 10 décembre 2022, consacrée à l’auteur dramatique Jean-Luc Lagarce. Conduite sous la direction de Pascal Lécroart et Anne-Françoise Benhamou (1), sa recherche a notamment pris appui sur les archives personnelles de l’auteur, qui ont été numérisées à la MSHE de 2013 à 2016 pour rejoindre le Fonds d'Archive NUMérique de Franche-Comté (FANUM), un projet porté à la MSHE par Pascal Lécroart. La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté (associant la MSH de Dijon et la MSHE Ledoux) a lancé le 28 novembre 2022 la quatrième édition de son prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Trente-trois candidatures ont été examinées et classées par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération et des directeurs des trois écoles doctorales DGEP, LECLA, SEPT (1).

La Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté (associant la MSH de Dijon et la MSHE Ledoux) a lancé le 28 novembre 2022 la quatrième édition de son prix de thèse destiné à soutenir la publication des travaux de jeunes chercheurs dont la thèse promeut l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales (SHS) ou entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Trente-trois candidatures ont été examinées et classées par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération et des directeurs des trois écoles doctorales DGEP, LECLA, SEPT (1).  Le 28 novembre 2022, la Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé la deuxième édition de l’appel à projets « TransLation ». Treize dossiers ont été déposés et ont fait l’objet d’un examen par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération des MSH. Réuni le 1er février 2023, le comité a retenu six projets. Les projets lauréats bénéficieront d’un financement à hauteur de 2000 € chacun.

Le 28 novembre 2022, la Fédération des Maisons des sciences de l’homme de Bourgogne et de Franche-Comté a lancé la deuxième édition de l’appel à projets « TransLation ». Treize dossiers ont été déposés et ont fait l’objet d’un examen par un jury composé des membres du Comité d’orientations scientifiques (COS) de la Fédération des MSH. Réuni le 1er février 2023, le comité a retenu six projets. Les projets lauréats bénéficieront d’un financement à hauteur de 2000 € chacun.Page 5 sur 30