Une diversité de régimes fonciers dès l'Empire romain

Gérard Chouquer, historien de la propriété et du cadastre (1), responsable à la MSHE de l’action « Normes et pratiques foncières et agricoles dans le monde », qui constitue également l’une des séries de la collection des Cahiers de la MSHE, a récemment publié Code de droit agraire romain. Référents antiques pour le pluralisme et les anciens régimes fonciers aux éditions Publi-Topex. Un ouvrage qui fait écho aux travaux que le chercheur mène à la MSHE.

Gérard Chouquer, historien de la propriété et du cadastre (1), responsable à la MSHE de l’action « Normes et pratiques foncières et agricoles dans le monde », qui constitue également l’une des séries de la collection des Cahiers de la MSHE, a récemment publié Code de droit agraire romain. Référents antiques pour le pluralisme et les anciens régimes fonciers aux éditions Publi-Topex. Un ouvrage qui fait écho aux travaux que le chercheur mène à la MSHE. Explications avec Gérard Chouquer.

L’ouvrage restitue un corpus de droit élaboré pendant la colonisation romaine par les agrimensores, les arpenteurs romains. Vous le qualifiez de « droit des "conditions" et des "controverses agraires" ». Pouvez-vous présenter ce code ?

Podcast «Supermarchés, une histoire sous cellophane» avec J. C. Daumas sur France Culture

Écouter le podcast

Approches innovantes pour étudier les dynamiques de territoire dans la durée

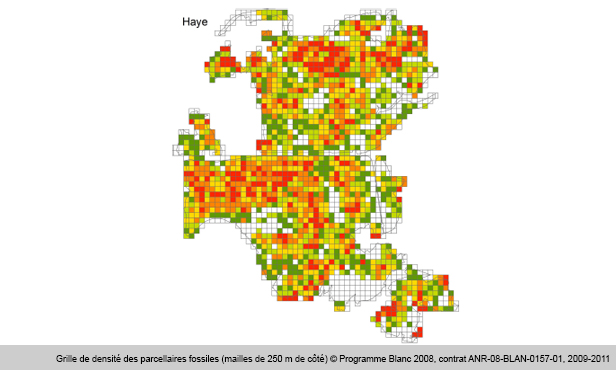

Le premier volume de Archaedyn. Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des Cahiers de la MSHE sous la direction de Estelle Gauthier, Murielle Georges-Leroy, Nicolas Poirier et Olivier Weller (1). L’ouvrage rend compte des résultats du programme de recherche Archaedyn mené à la MSHE depuis 2005, sous la responsabilité de François Favory et Laure Nuninger, d’abord dans le cadre d’une ACI (action concertée incitative) puis d’un contrat ANR (agence nationale pour la recherche) (2). Ce premier volume restitue deux ateliers du programme Archaedyn : « aires d’approvisionnement, terroirs et finages » et « circulation des matières premières et des produits ».

Le premier volume de Archaedyn. Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des Cahiers de la MSHE sous la direction de Estelle Gauthier, Murielle Georges-Leroy, Nicolas Poirier et Olivier Weller (1). L’ouvrage rend compte des résultats du programme de recherche Archaedyn mené à la MSHE depuis 2005, sous la responsabilité de François Favory et Laure Nuninger, d’abord dans le cadre d’une ACI (action concertée incitative) puis d’un contrat ANR (agence nationale pour la recherche) (2). Ce premier volume restitue deux ateliers du programme Archaedyn : « aires d’approvisionnement, terroirs et finages » et « circulation des matières premières et des produits ».Soutenance de thèse d'Aglaé Navarre «Étude de l'effet d'ancrage appliqué au domaine judiciaire»

Parution: Ruse et magie de l’Antiquité à nos jours

Parait sous la direction de Michel Pretalli Ruse et magie de l'Antiquité à nos jours aux presses universitaires de Franche-Comté. L'ouvrage s'inscrit dans l'action Ruse portée par Michel Pretalli à la MSHE.

Parait sous la direction de Michel Pretalli Ruse et magie de l'Antiquité à nos jours aux presses universitaires de Franche-Comté. L'ouvrage s'inscrit dans l'action Ruse portée par Michel Pretalli à la MSHE.Présentation

Ruse et magie partagent une histoire millénaire au cours de laquelle elles ont souvent été en relation. Les différentes formes de magie pratiquées au fil des siècles – des rites des sorcières de l’Antiquité aux tours de prestidigitation des illusionnistes modernes en passant par les sorts de Merlin et la magie naturelle de la Renaissance – impliquent souvent une dimension « rusée » qui se manifeste de diverses manières. Le présent ouvrage se compose de neuf chapitres qui analysent les rapports que la magie entretient avec la ruse dans des contextes différents et selon une approche à la fois diachronique et pluridisciplinaire, mêlant histoire des sciences, littérature et psychologie cognitive.

En savoir plus

[Vidéo] Conférence «Face aux enjeux climatiques, quel rôle pour la finance?»

Voir la vidéo

Des bénévoles aux côtés des chercheurs dans les Vosges saônoises

Chercheurs et bénévoles main dans la main pour inventorier les bornes royales dans les forêts des Vosges saônoises, et avec elles analyser les usages des espaces forestiers depuis 300 ans. Cette collaboration déjà mise en œuvre à la MSHE dans les années 2010 (1) se renouvelle avec l’action « Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises », sous la double responsabilité de Emmanuel Garnier, directeur de recherche CNRS spécialiste de l’histoire de l’environnement au laboratoire Chrono-environnement et Daniel Daval, archéologue bénévole et président de l’Association de recherche et d’étude des sites archéologiques comtois (ARESAC).

Chercheurs et bénévoles main dans la main pour inventorier les bornes royales dans les forêts des Vosges saônoises, et avec elles analyser les usages des espaces forestiers depuis 300 ans. Cette collaboration déjà mise en œuvre à la MSHE dans les années 2010 (1) se renouvelle avec l’action « Bornes royales et héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises », sous la double responsabilité de Emmanuel Garnier, directeur de recherche CNRS spécialiste de l’histoire de l’environnement au laboratoire Chrono-environnement et Daniel Daval, archéologue bénévole et président de l’Association de recherche et d’étude des sites archéologiques comtois (ARESAC).

Compte rendu sur Un mousquetaire du journalisme: Alexandre Dumas (Cahiers de la MSHE)

Lire le compte rendu de Pierre Gosselin

Plus d'information sur Un mousquetaire du journalisme : Alexandre Dumas

Compte rendu sur Archaedyn. Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge (Cahiers de la MSHE)

Lire le compte rendu

Plus d'information sur Archaedyn

Faculté dehors: retour sur une expérience de recherche-formation

Au cours de l’année 2021-2022, des élèves de CM1/CM2 de l’école de Nancray ont fait classe un après-midi par semaine dans la doline du parc du musée des Maisons comtoises. Des étudiants de sociologie et anthropologie les ont suivis et ont mené une enquête ethnographique, sous la direction de Sophie Némoz, maîtresse de conférences au LaSA (1), pour comprendre comment enfants et adultes vivaient cette expérience. Leur travail a donné lieu à l’exposition Devenir avec les autres par-delà les humains visible du 19 mai au 4 juillet 2022 au musée des Maisons comtoises de Nancray.

Au cours de l’année 2021-2022, des élèves de CM1/CM2 de l’école de Nancray ont fait classe un après-midi par semaine dans la doline du parc du musée des Maisons comtoises. Des étudiants de sociologie et anthropologie les ont suivis et ont mené une enquête ethnographique, sous la direction de Sophie Némoz, maîtresse de conférences au LaSA (1), pour comprendre comment enfants et adultes vivaient cette expérience. Leur travail a donné lieu à l’exposition Devenir avec les autres par-delà les humains visible du 19 mai au 4 juillet 2022 au musée des Maisons comtoises de Nancray.Retour avec Sophie Némoz sur le projet « Faculté dehors » (2).

« Faculté dehors » fait écho à l’« école dehors » qu’ont vécue les élèves de CM1/CM2. Pouvez-vous revenir sur l’origine du projet et expliquer les objectifs qu’il poursuivait ?

Nouveaux GPS à la plateforme SHERPA

La plateforme technologique SHERPA a fait l’acquisition de deux nouveaux récepteurs GPS différentiels Stonex S850A, grâce à un financement de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La plateforme technologique SHERPA a fait l’acquisition de deux nouveaux récepteurs GPS différentiels Stonex S850A, grâce à un financement de la Région Bourgogne-Franche-Comté.Il s’agit d’une solution de positionnement par satellite GNSS RTK (Global Navigation Satellite Systems, Real Time Kinematic).

Le système reçoit via le réseau de téléphonie mobile des données de correction envoyées par des stations de référence. L’intégration de ces données supplémentaires permet de corriger en temps réel les erreurs de positionnement du récepteur GPS et ainsi d’améliorer la précision des mesures, qui peuvent être infracentimétriques en milieu ouvert. Le système prend en charge la réception simultanée de plusieurs constellations satellitaires, parmi lesquelles GPS, GLONASS, GALILEO et QZSS, permettant d’optimiser la disponibilité et la fiabilité de la solution RTK.

Le récepteur est contrôlé au moyen d’une tablette durcie, offrant également une visualisation des mesures sur un fond de carte préalablement choisi, ou sur des orthophotos satellitaires ou plan OpenStreetMap téléchargeables via l’application. L’ensemble des données sont ensuite exportables aux formats .shp ou .csv.

Compte rendu sur Le libéralisme caméléon (Cahiers de la MSHE)

La Revue d’histoire du XIXe siècle publie dans son numéro 64 un compte rendu de l'ouvrage d'Antoine Schwartz Le libéralisme caméléon. Les libéraux sous le Second Empire (1848-1870) paru dans la collection des Cahiers de la MSHE.

Lire le compte rendu de Nicolas Tardits (doctorant à l’université de Nanterre)

Plus d'information sur Le libéralisme caméléon

Compte rendu sur Pensée de la foule, pensée de l'inconscient (Cahiers de la MSHE)

La Revue d’histoire du XIXe siècle publie dans son numéro 64 un compte rendu de l'ouvrage d'Elena Bovo Pensée de la foule, pensée de l'inconscient. Généalogie de la psychologie des foules (1875-1895), paru dans la collection des Cahiers de la MSHE.

Lire le compte rendu de Nicole Edelman (maitresse de conférences à l’université de Nanterre)

Plus d'information sur Pensée de la foule, pensée de l'inconscient

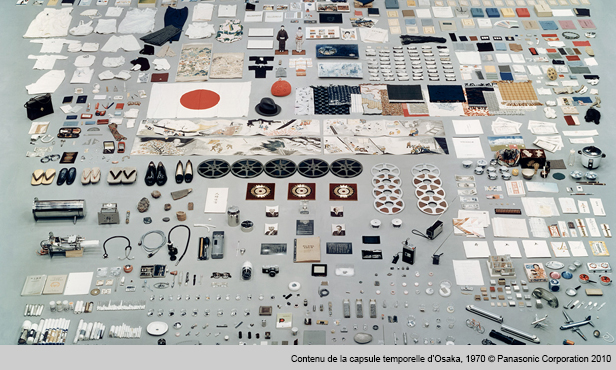

Regard de chercheurs en sciences humaines sur une boite à outils d’ingénieurs

Comment transmettre sur plusieurs milliers d’années ? C’est la question que posent les projets de stockage en couche géologique profonde des déchets hautement radioactifs et à vie longue, développés dans différents pays. En effet, si ce mode de stockage répond à la double volonté de soustraire des déchets très dangereux aux aléas des actions humaines et d’enfermer la radioactivité le temps de sa décroissance, il suppose également de transmettre la mémoire des sites aux générations futures. La question intéresse aussi Laetitia Ogorzelec, professeure de socio-anthropologie au LaSA (1) : « cet effort-là pour penser la transmission sur le temps long est très intéressant pour nous, socio-anthropologues qui essayons de comprendre comment les institutions humaines durent dans le temps, comment il est possible de produire de la continuité et de la durée… ». Avec cet intérêt de recherche, Laetitia Ogorzelec a répondu à une demande de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), chargée du projet « Cigéo » (2) en France.

Comment transmettre sur plusieurs milliers d’années ? C’est la question que posent les projets de stockage en couche géologique profonde des déchets hautement radioactifs et à vie longue, développés dans différents pays. En effet, si ce mode de stockage répond à la double volonté de soustraire des déchets très dangereux aux aléas des actions humaines et d’enfermer la radioactivité le temps de sa décroissance, il suppose également de transmettre la mémoire des sites aux générations futures. La question intéresse aussi Laetitia Ogorzelec, professeure de socio-anthropologie au LaSA (1) : « cet effort-là pour penser la transmission sur le temps long est très intéressant pour nous, socio-anthropologues qui essayons de comprendre comment les institutions humaines durent dans le temps, comment il est possible de produire de la continuité et de la durée… ». Avec cet intérêt de recherche, Laetitia Ogorzelec a répondu à une demande de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), chargée du projet « Cigéo » (2) en France. La commande de l’Andra – intégrée à l’action de recherche TMS (3) – consiste en l’analyse de la « boîte à outils » que les agences concernées par ce type de projets ont développé dans le cadre d’un programme international (4).

Le verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe occidentale (Cahiers de la MSHE) en accès ouvert

Accédez au texte sur le site OpenEdition Books

Parution: ARCHAEDYN Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge

ARCHAEDYN

ARCHAEDYNDynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge - Volume 1

Estelle Gauthier, Murielle Georges-Leroy, Nicolas Poirier et Olivier Weller (dir.)

Avant-propos de François Favory et Laure Nuninger

L’objectif de cet ouvrage est de publier les résultats de la recherche lancée en 2004 dans l’ACI « Espaces et territoires » et poursuivie dans le cadre de l’ANR, en 2008. Ce programme de recherche a porté sur la dynamique spatiotemporelle des territoires, abordée dans la longue durée, du Néolithique au Moyen Âge, selon différentes thématiques et dans plusieurs microrégions de France et d’Europe. Ce volume présente les résultats de deux axes de recherche : la « dynamique des finages dans la longue durée » (Antiquité, Moyen Âge) et les « dynamiques de circulation et de consommation de produits bruts et manufacturés » (Néolithique, âge du bronze).

Nouveau compte rendu sur Les révolutions du commerce (Cahiers de la MSHE) dans la vie des idées

Lire le compte rendu rédigé par Hubert Bonin,professeur émérite à Sciences Po Bordeaux

Plus d'information sur Les révolutions du commerce. France, XVIIIe-XXIe siècle

[Vidéo] Conférence «Proust et le renouvellement des formes romanesques» (Jeudis de la MSHE)

Regarder la vidéo

Compte rendu sur La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique (Cahiers de la MSHE) dans Journal of Anthropological Research

Accéder au compte rendu rédigé par Lawrence Guy Straus (université du Nouveau-Mexique)

Plus d'information sur La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots-clés

Les habitants de Bourgogne-Franche-Comté face à la transition socioécologique, volet 2

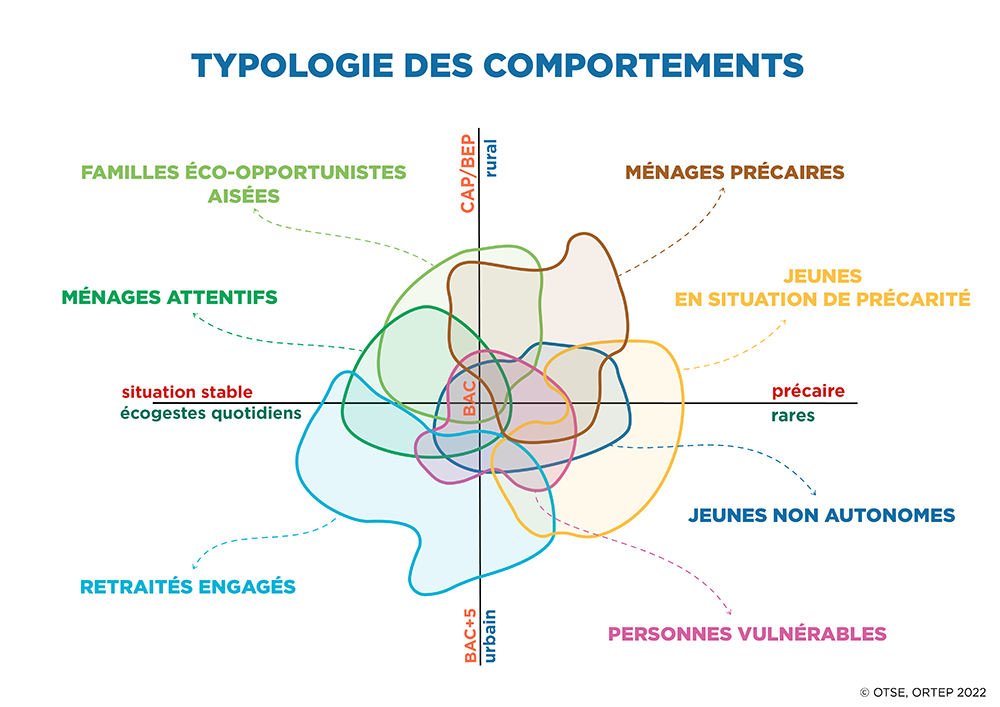

« La transition ne se fera pas sans les citoyens ! » – prévient Cyril Masselot, responsable de l’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) porté par la MSHE (1). Comprendre et mesurer le niveau de résilience des populations et des territoires est alors un enjeu essentiel. Dans quelle mesure sommes-nous en capacité d’adapter nos modes de vie pour les rendre soutenables écologiquement ? Répondre à cette question est l’un des objectifs de l’OTSE. L’étude menée en 2020 auprès d’un échantillon représentatif des habitants de Bourgogne-Franche-Comté (2) a permis de décrire les éco-comportements (lire volet 1) et également de représenter la structure de la population régionale au regard de la transition, à travers une typologie des répondants.

« La transition ne se fera pas sans les citoyens ! » – prévient Cyril Masselot, responsable de l’Observatoire de la transition socioécologique (OTSE) porté par la MSHE (1). Comprendre et mesurer le niveau de résilience des populations et des territoires est alors un enjeu essentiel. Dans quelle mesure sommes-nous en capacité d’adapter nos modes de vie pour les rendre soutenables écologiquement ? Répondre à cette question est l’un des objectifs de l’OTSE. L’étude menée en 2020 auprès d’un échantillon représentatif des habitants de Bourgogne-Franche-Comté (2) a permis de décrire les éco-comportements (lire volet 1) et également de représenter la structure de la population régionale au regard de la transition, à travers une typologie des répondants.

Page 7 sur 30