Des objets produits en France,

en contexte transnational d'enfermement

Écrits et objets produits dans un contexte d’internement sont mouvants. Ils sont aussi soumis à des déplacements multiples : de l’univers carcéral vers l’extérieur (familles ou amis), à la transmission intergénérationnelle au sein des familles après la fin de la Seconde Guerre mondiale et enfin au musée. En France, les Français et des ressortissants alliés (notamment des Britanniques) sont prisonniers des Allemands durant l’Occupation (1940-1944), puis les Allemands à leur tour sont prisonniers à la Libération à partir de l’été 1944. Sont relevés des thèmes transversaux à ces expériences carcérales variées qui permettent de relier celles-ci : des lieux d’enfermement parfois identiques – telle la citadelle de Besançon – invitent à penser ensemble ces similitudes, ce qui ne veut pas dire les aligner.

The texts and objects that are produced in a context of detention move and shift. They have undergone multiple movements, from the prison sphere to the outside (families or friends), from one generation to the next within families after the end of the Second World War, to finally wind up in the museum. In France, French and Allied nationals, notably Britons, were prisoners of Germany during the Occupation (1940-44), then the Germans themselves after the Liberation starting in the summer of 1944. We can observe transversal topics which link these diverse detention experiences: the place of detention was sometimes the same -like the Citadel in Besançon- inviting us to consider the similarities, which does not amount to equating.

Schriften und Objekte, die im Kontext von Gefangenschaft produziert wurden, erfuhren vielfältige Bewegungen: zunächst von der Gefängniswelt in die Außenwelt (Familien oder Freunde); dann erfolgte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine generationsübergreifende Weitergabe innerhalb der Familien und schließlich die Übergabe an ein Museum. In Frankreich waren während der Besatzungszeit (1940-1944) Franzosen und Staatsangehörige der Alliierten (vor allem Briten) Gefangene der Deutschen. Nach der Befreiung Frankreichs (ab Sommer 1944) kamen die Deutschen dann ihrerseits in Gefangenschaft. – Es werden übergreifende Themen dieser verschiedenen Gefängniserfahrungen behandelt, durch die diese miteinander in Bezug gesetzt werden können: Orte der Gefangenschaft, die wie die Zitadelle von Besançon manchmal ungeachtet veränderter historischer Vorzeichen dieselben bleiben, regen dazu an, über Ähnlichkeiten nachzudenken. Dies bedeutet aber nicht, verschiedene Kontexte und Erfahrungen gleichzusetzen.

L'univers carcéral

L’univers carcéral est un petit monde en soi où, bien que la découverte de papier et crayon en cellule soit répréhensible, l’écriture clandestine et l'écriture autorisée cohabitent de concert. La cellule devient le reflet d’un quotidien incertain et d’un nouveau monde intérieur.

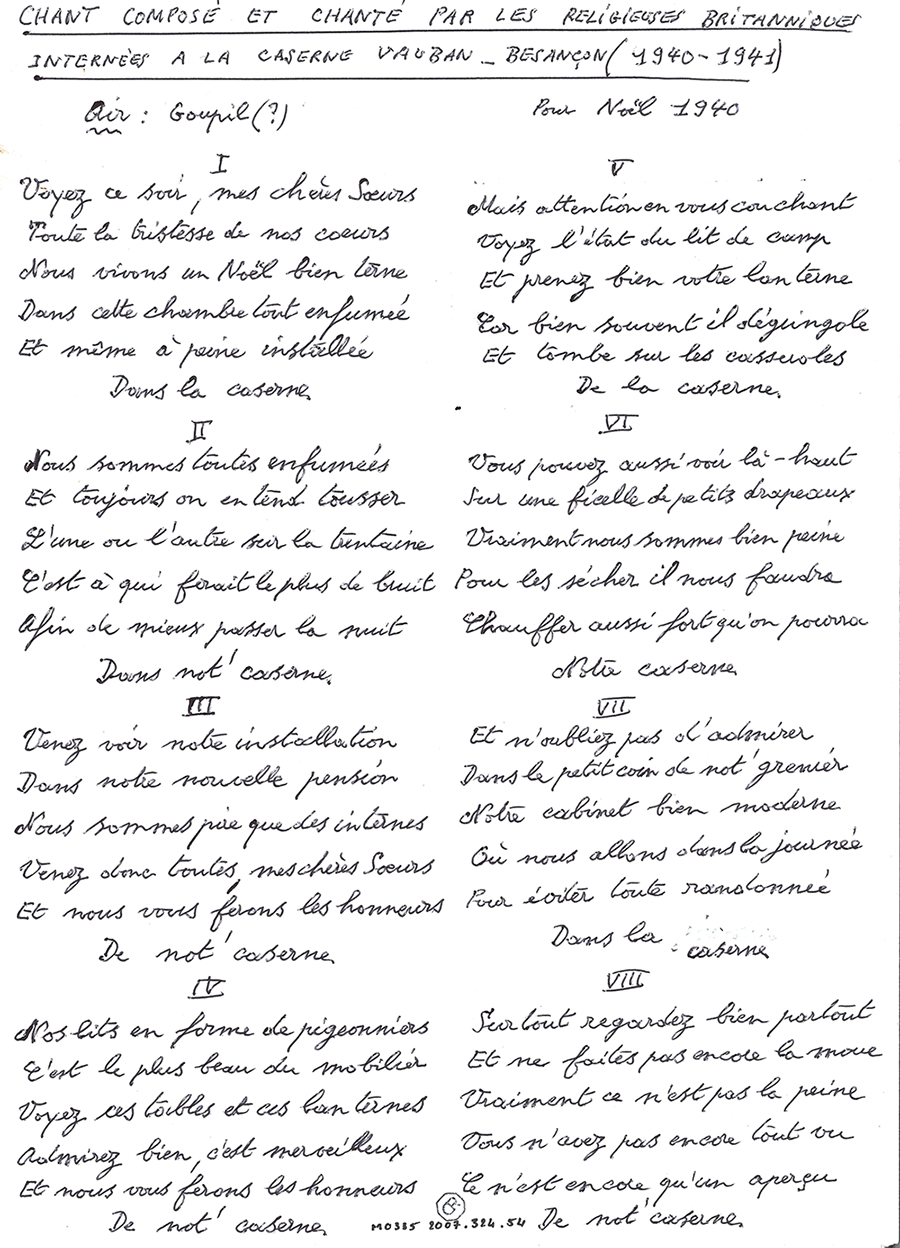

Chant composé par les religieuses britanniques, Noël 1940

Inv. 2007.324.54

Photo MRDB

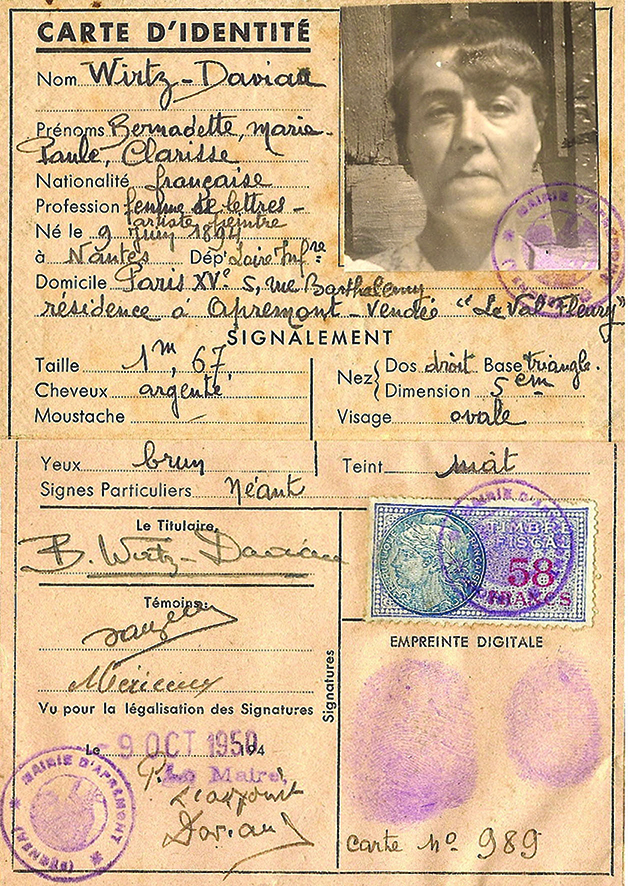

Journal, Bernadette Wirtz-Daviau, août 1941- septembre 1944

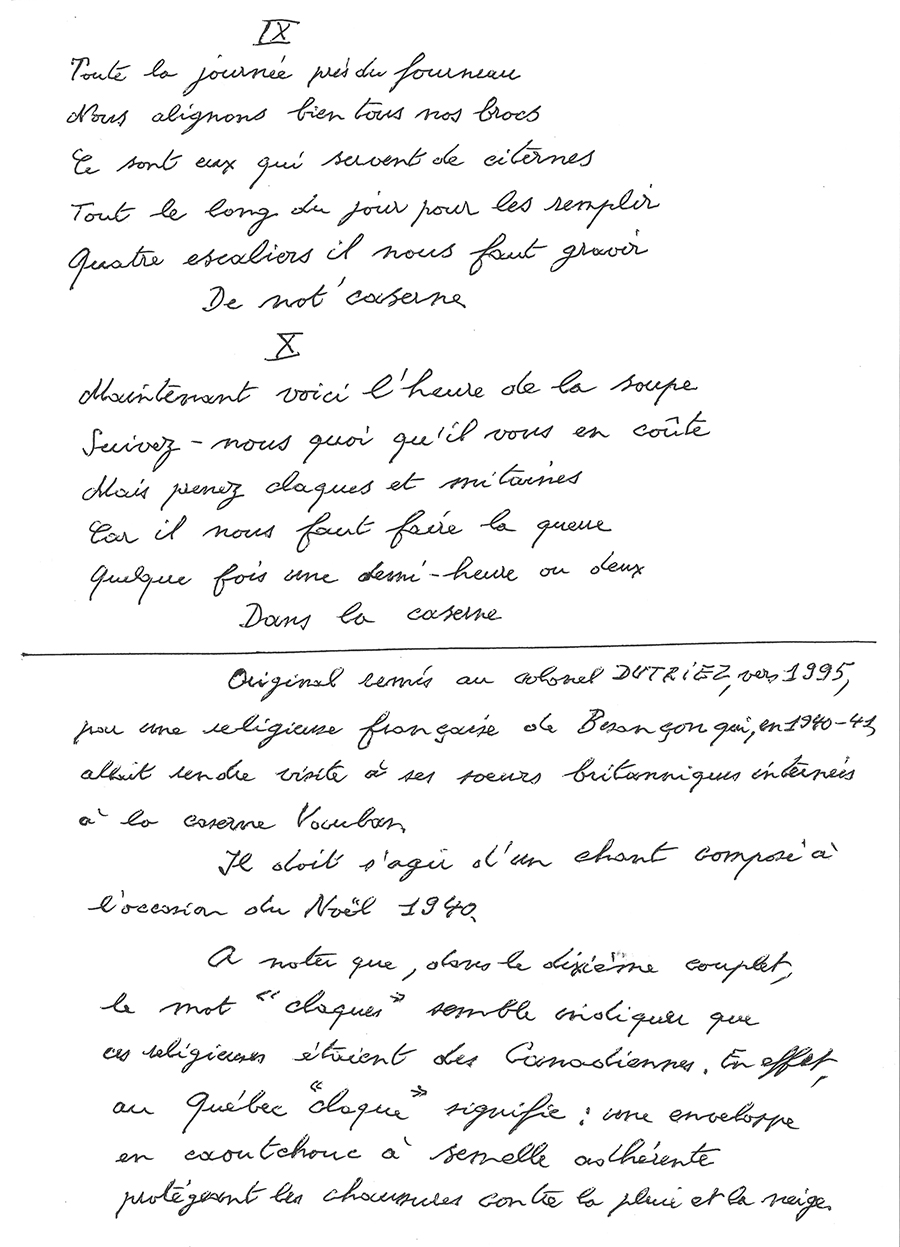

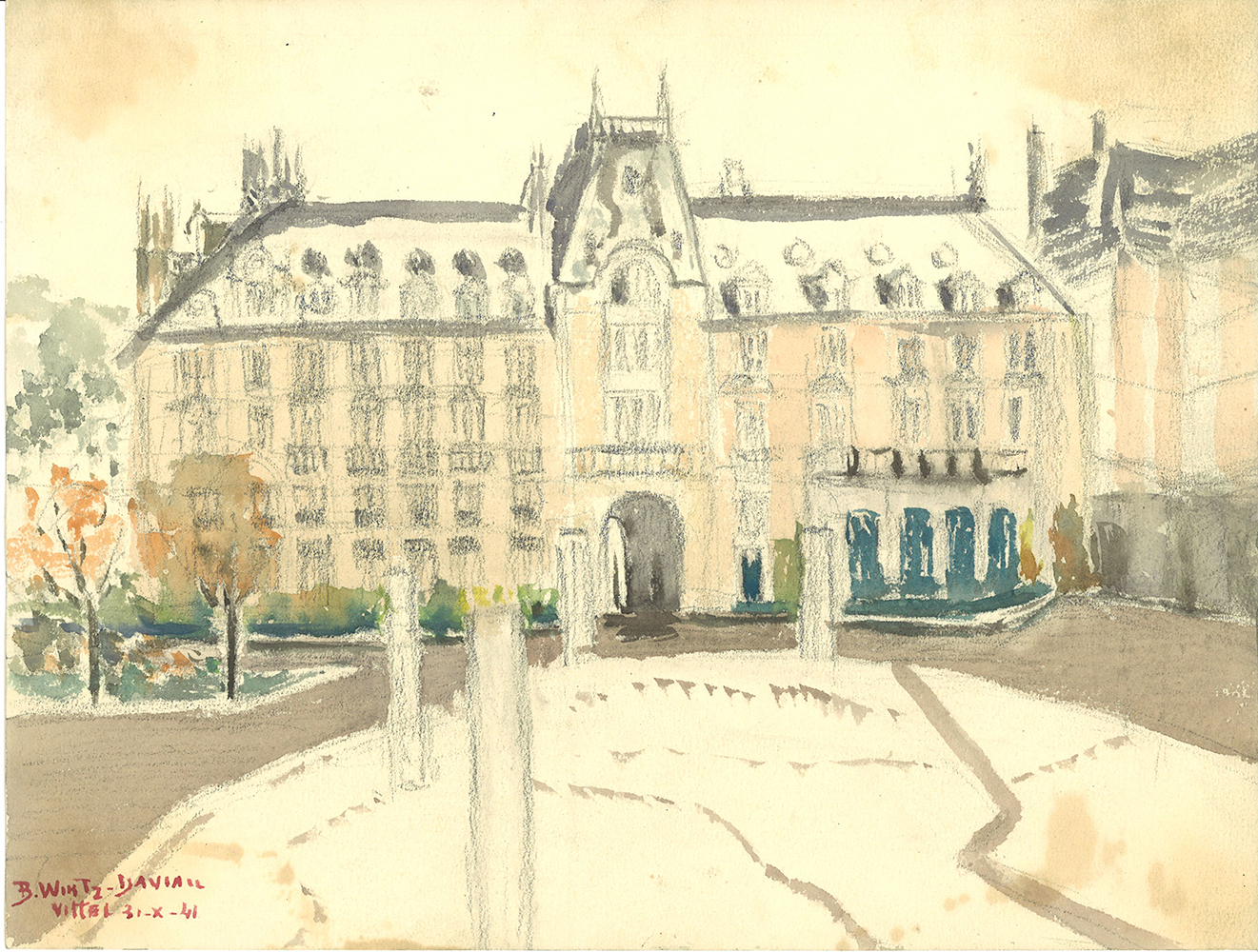

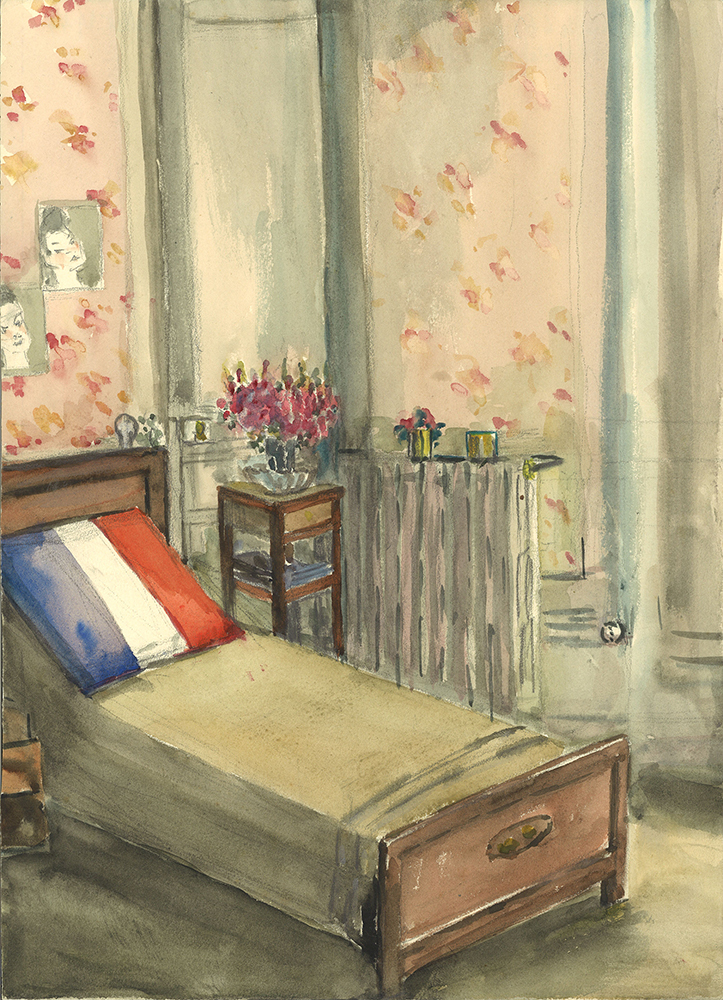

Dessins et aquarelles, Bernadette Wirtz-Daviau, Fronstalag de Vittel

Inv. 2014.1481.01 à .35

Photo MRDB

Bien que domiciliée dans le 15e arrondissement de Paris, Bernadette Wirtz-Daviau (1894-1970), originaire de Vendée, vit en 1940 avec sa fille Maud au Val Fleury à Apremont où elle est arrêtée le 18 août 1941 car franco-britannique. Après quelques jours en cellule à La Roche-Sur-Yon, elle est transférée le 24 août à Vittel, dans les Vosges. Vittel est un camp d’internement formé de neuf hôtels loués par l’Occupant le 1er mai 1941. Destiné à interner des civils anglais et américains, des prisonniers des quatre coins de l'Europe occupée y sont envoyés. Le Fronstalag est libéré le 12 septembre 1944 par les Alliés, mais les internés sont évacués dix-sept jours plus tard. Femme de lettre et artiste, elle peint des portraits de codétenues et des aquarelles de scènes croquées depuis sa chambre ou durant ses sorties sous surveillance. Malgré les activités permises plutôt variées, l'ambiance est morose et pesante et l'anxiété due au manque de nouvelles de ses proches ne disparaît pas. Les lettres et visites qu'elle reçoit sont plutôt rares et certaines apportent de mauvaises nouvelles.

Bibliographie/filmographie :

- MARCHOT Guy, Les Indésirables 1939-1946 : Les Camps d’internés civils Français et étrangers (t.1) Aix-en-Provence, 2020.

- NOVIC Joelle, Passeport pour Vittel, 2007.

Aquarelle von Bernadette Wirtz-Daviau

Zeichnungen, Aquarelle und Tagebücher von Bernadette Wirtz-Daviau, britische Gefangene im Frontstalag Vittel, August 1941 – September 1944

Obwohl sie im 15. Arrondissement von Paris wohnhaft war, lebte Bernadette Wirtz-Daviau (1894-1970), die ursprünglich aus der Vendée stammte, 1940 mit ihrer Tochter Maud in Val Fleury in Apremont. Dort wurde sie am 18. August 1941 verhaftet, weil sie sowohl die französische als auch die britische Staatsangehörigkeit besaß. Nach einigen Tagen in einer Zelle in la Roche-Sur-Yon wurde sie am 24. August nach Vittel in den Vogesen verlegt. In Vittel gab es ein Internierungslager, das aus neun Hotels bestand, die am 1. Mai 1941 von den deutschen Besatzern gemietet worden waren. Kriegsgefangene aus allen Teilen des besetzten Europas wurden in dieses Internierungslager für englische und amerikanische Zivilisten gebracht. Am 12. September 1944 wurde der Frontstalag von den Alliierten befreit, aber die Gefangenen wurden erst 17 Tage später evakuiert. Die Schriftstellerin und Künstlerin Bernadette Witz-Daviau malte Porträts von anderen Gefangenen und Aquarelle von Szenen, die sie zuvor in ihrem Zimmer oder bei überwachten Ausgängen rasch skizziert hatte. Trotz der Vielfalt der erlaubten Aktivitäten war die Atmosphäre verdrießlich und schwer. Die Sorge wegen ausbleibender Nachrichten von Verwandten und Freunden war immer präsent. Briefe oder Besuche blieben selten, und manche davon brachten schlechte Nachrichten.

Überarbeitung: Marlon Poggio, Ralph Winter

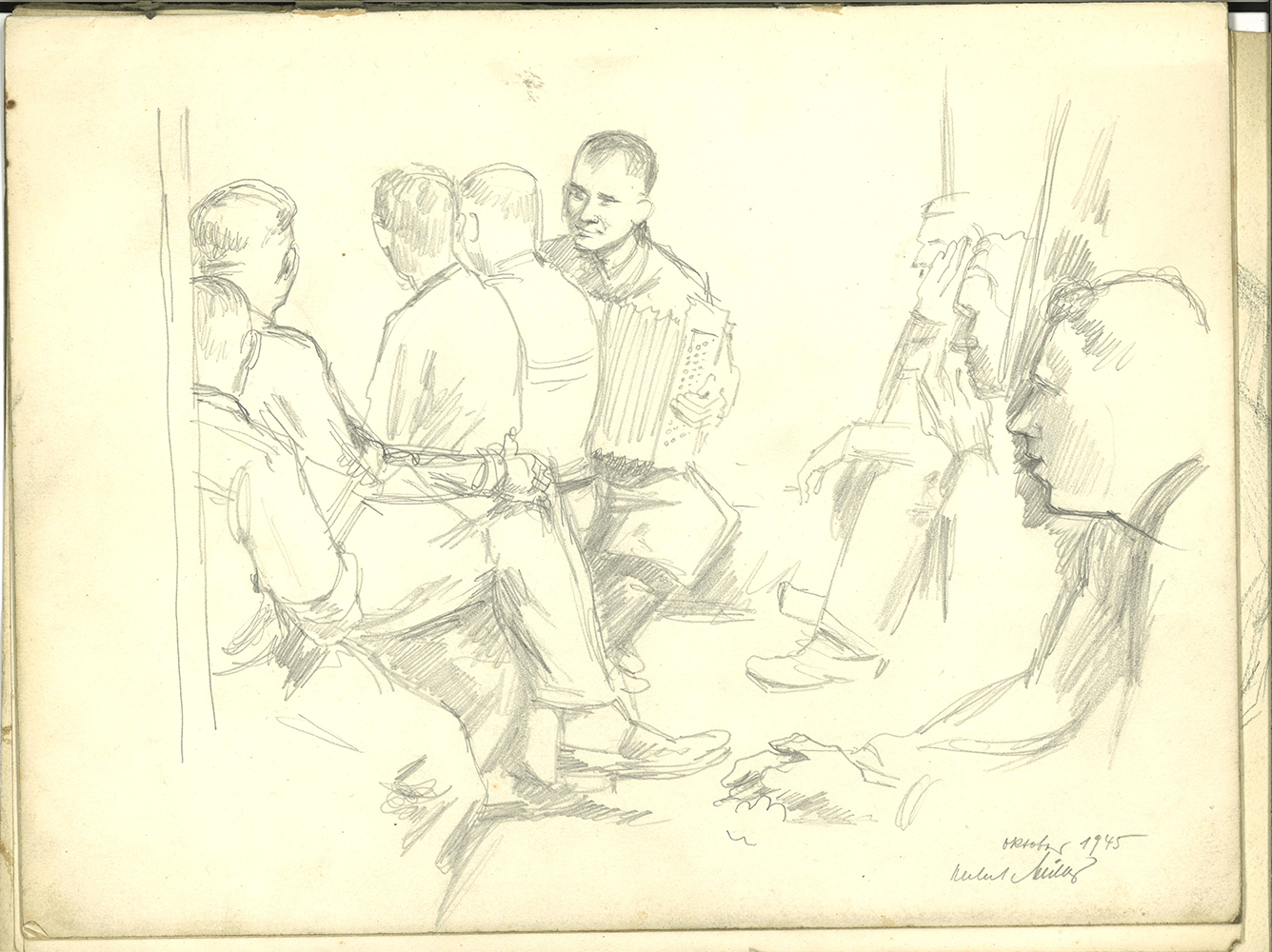

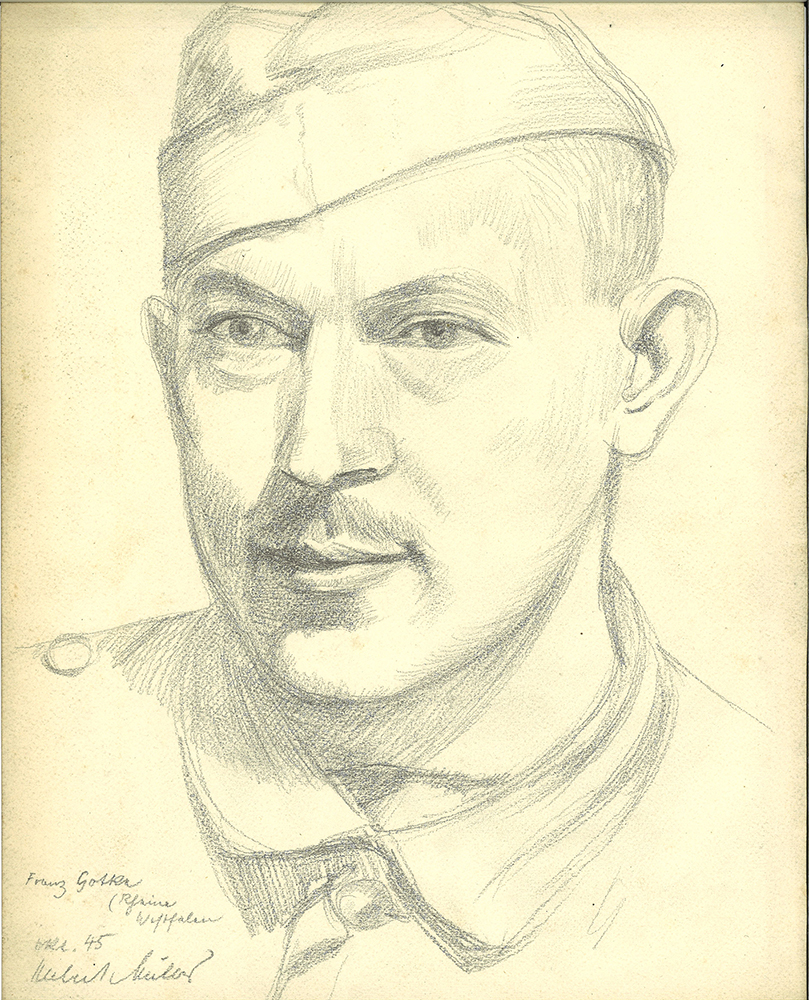

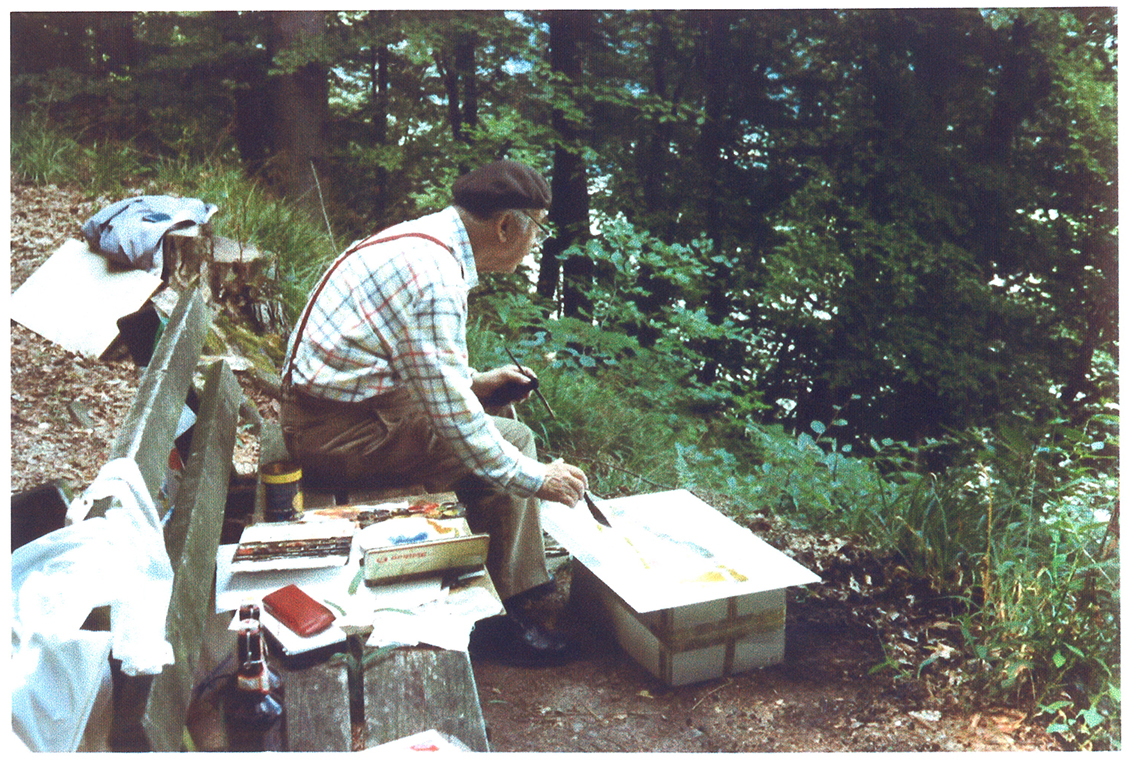

Herbert Müller (1910-2001), peintre et prisonnier de guerre

Portraits et dessins, papier, crayon de papier, couleurs, 10 juillet 1945 – 14 mai 1946

Inv. 2015.1502.01.4, 2015.1502.01.6, 2015.1502.01.7, 2015.1502.02 (01 à 10)

Photo MRDB

En 2015, la fille de Herbert Müller vient à la citadelle de Besançon donner au musée une dizaine de portraits et dessins ainsi qu’une aquarelle, tous réalisés par son père en détention. Sur ces œuvres, on retrouve les portraits des codétenus les plus proches de Herbert Müller, mais aussi deux dessins de prisonniers durant une pause. Ainsi, peut-on observer une scène où les détenus écoutent l’un de leurs camarades jouer de l’accordéon. Analyser ces représentations visuelles de la détention et de la vie des détenus est donc une approche nécessaire pour comprendre la situation de ces dépôts.

Ces dessins sont peut-être moins habituels que les documents écrits pour évoquer les prisonniers, mais ils constituent des sources toutes aussi importantes. Ce qui est représenté sur ces dessins – le quotidien des prisonniers, leurs occupations, leur moral – mais aussi ce qui est absent, comme les corvées, peuvent ainsi renseigner l’historien sur les conditions d’enfermement à Epinal et à Besançon. La réalisation de ces œuvres est aussi porteuse de sens car il s’agit pour le prisonnier de conserver son identité, celle d’avant la captivité.

Dans un contexte d’enfermement, la création est salutaire. C’est un moyen de combattre l’ennui et le désespoir, de soutenir moralement les autres détenus. L’artiste a dès lors une utilité sociale pour ses compagnons, de la cohésion à la conservation du souvenir de chacun.

En effet, les conditions dans les camps de prisonniers sont particulièrement difficiles pendant l’année 1945 et s’aggravent à l’été lorsque près de 300 000 prisonniers des camps américains sont transférés aux autorités françaises, comme l’est Herbert Müller. Celles-ci ont bien des difficultés à maintenir une situation alimentaire, sanitaire, hygiénique, vestimentaire et mobilière décente pour cette population carcérale compte tenu des pénuries régnant en France à cette date. C’est une période particulièrement âpre moralement pour les prisonniers, qui voient nombre des leurs succomber soit d’anciennes blessures, soit des conditions du camp (près de 300 prisonniers morts de janvier à octobre 1945 à Besançon).

Dans ce contexte d’enfermement difficile, Herbert Müller fait le portrait de ses camarades en inscrivant leur nom et parfois leurs origines géographiques (en indiquant le nom de la ville-patrie), car ne pas oublier ses origines est important pour tenir. Ces portraits et dessins étant réalisés dans des conditions loin d’être optimales et sur un papier parfois de faible qualité, il n’est pas toujours évident de réussir à lire aujourd’hui les noms et lieux inscrits. Bien qu’une retranscription ait été effectuée, retrouver ces prisonniers de guerre repartis en Allemagne est une tâche encore plus difficile.

Ces derniers sont pourtant présents sur les scènes de l’artiste. C’est ainsi le cas de Gerhard, que l’aquarelliste représente alors qu’il prépare à manger. Herbert Müller représente des scènes plus ou moins joyeuses, rassurantes, ou de repos afin de lutter contre le désespoir. On retrouve ainsi la scène où tous les détenus écoutent leur camarade jouer de l’accordéon, à Besançon. Certains moments témoignent d’une réelle camaraderie et de distractions, que l’artiste capture parfois sur le vif. Ainsi, dans la caserne d’Épinal, il interrompt son dessin à motifs végétaux pour représenter la scène sous ses yeux : deux de ses camarades semblent discuter pendant qu’un troisième se repose et un quatrième semble effectuer un travail manuel. Le camp de prisonniers est alors un lieu où se construit une nouvelle sociabilité extrêmement forte.

Toutefois, cette captivité représentée par Herbert Müller est ambivalente, notamment sur les portraits. Le sourire sur le visage de Willy Neuwirth tranche avec le regard vide de Rüdi Steinwand ou le désespoir de Curt Lösch. Ces portraits nous indiquent enfin que les prisonniers représentés font partie, comme Herbert Müller, des dernières levées de 1943-1944 qui ont souvent peu combattu : de très jeunes hommes côtoient une majorité d’hommes d’un âge assez avancé.

Herbert Müller (1910-2001), Maler und Kriegsgefangener

Portraits und Zeichnungen von anderen deutschen Kriegsgefangenen und vom Leben in Gefangenschaft (10. Juli 1945 – 14. Mai 1946)

Herbert Müller, der im Jahr 1910 in Sachsen geboren wurde, absolvierte in den 1930er Jahren ein Studium der angewandten Künste an der Universität Dresden. Er spezialisierte sich auf die Aquarellmalerei und nahm an mehreren Ausstellungen teil, bevor er im Jahr 1943 als Soldat zweiter Klasse (Gefreiter) zum Wehrdienst eingezogen wurde. Von den amerikanischen Truppen im Ruhrkessel belagert, wurde er am 16. April 1945 in Wuppertal gefangen genommen. Er wurde in das Übergangslager Koblenz und dann in das amerikanische Lager Épinal gebracht, ehe er an die französischen Behörden ausgeliefert und vom 18. Juli 1945 bis zum 6. Juni 1946 im Lager 85 in Besançon (Zitadelle von Vauban aus dem 17. Jahrhundert, die von 1944 bis 1948 als Kriegsgefangenenlager diente) interniert wurde. Er fertigte zahlreiche Darstellungen der Lager und ihrer Umgebung, aber auch seiner Mithäftlinge an.

Im Jahr 2015 besuchte die Tochter Herbert Müllers die Zitadelle von Besançon, um dem Museum ungefähr zehn Porträts und Zeichnungen sowie ein Aquarell zu überlassen, die alle von ihrem Vater in Gefangenschaft angefertigt worden waren. Unter diesen Werken finden sich Porträts der engsten Mithäftlinge Herbert Müllers, aber auch zwei Zeichnungen von Gefangenen während einer Pause. So wird zum Beispiel eine Szene dargestellt, bei der die Häftlinge einem ihrer Kameraden beim Akkordeonspielen zuhören. Eine genaue Betrachtung dieser visuellen Darstellungen der Gefangenschaft und des Lebens der Häftlinge ist nötig, um die Verhältnisse in diesen Lagern zu verstehen.

Diese Zeichnungen sind vielleicht ungewöhnlichere Erinnerungen an die Gefangenen als schriftliche Dokumente, aber sie stellen eine ebenso wichtige historische Quelle dar. Das auf den Zeichnungen Dargestellte – der Alltag der Gefangenen, ihre Beschäftigungen und ihre Stimmung –, aber auch das, was nicht gezeigt wird, wie etwa die Zwangsarbeit, kann Historiker.inne.n Aufschluss über die Bedingungen der Gefangenschaft in Épinal und Besançon geben. Auch das Anfertigen dieser Werke trägt eine Bedeutung, weil es für den Gefangenen hier darum ging, seine Identität aus der Zeit vor der Gefangenschaft zu bewahren.

Überarbeitung: Marlon Poggio, Ralph Winter

Aquarelles, dessins noir et blanc et couleur, formats divers

Inv. 2015.1497.01, 2015.1497.02, 2015.1502.01 (1 à 3, 5 et 8 à 11)

Photo MRDB

En effet, moins d’un mois après sa capture, il effectue une aquarelle du camp temporaire américain de Koblenz (Prisoners of War Transient Enclosure A-10). Le peintre est ensuite transféré entre début juin et début juillet au camp permanent américain d’Épinal dans les Vosges (Continental Central Prisoners of War Enclosure n°30). Il produit alors de nombreux dessins et aquarelles représentant le camp, qui se situe à la caserne Courcy en plein centre de la ville, et l’environnement qu’il voit depuis celui-ci. Herbert Müller est ensuite transféré aux autorités françaises qui le placent au dépôt 85 de Besançon.

Il continue sa production artistique avec le soutien du capitaine George Dumoulin, officier chargé de la discipline de décembre 1944 à octobre 1945 et ancien commandant du dépôt. Ce dernier fournit au peintre allemand le matériel nécessaire pour continuer ses créations. En quittant le dépôt, Herbert Müller fait don de deux aquarelles au capitaine Dumoulin, qui les lègue ensuite à sa fille. Celle-ci en a fait don au Musée de la Résistance et de la Déportation en 2015. La même année, la fille de Herbert Müller, Monika Hesse, résidant en Allemagne, est venue à la citadelle et a légué une partie des œuvres de son père.

Le début de la captivité est généralement un moment difficile. La dynamique de création artistique, interrompue, reprend assez rapidement car elle est vitale pour les prisonniers. Pour eux, il s’agit de poursuivre leur passion et leur profession. Plus que cela, c’est une manière de conserver une certaine forme de liberté : si le corps est prisonnier, l’esprit reste libre grâce à l’art. On retrouve cet aspect dans les aquarelles de Herbert Müller. Ce dernier continue sa production artistique, comme il le faisait en tant que civil : il effectue des dessins préparatoires au crayon de papier de scènes à Épinal avant de les peindre en aquarelle. Ces œuvres finales, après un important travail de préparation, sont signées de son nom, datées et contiennent la mention Dresden, ville où il résidait. Il opère ainsi comme il le faisait avant sa mobilisation, comme s’il comptait continuer à exposer son travail, alors qu’il est loin de chez lui.

Toutefois, ce n’est possible que s’il dispose du matériel pour réaliser ces œuvres. Ce n’est pas évident en contexte de captivité et de pénurie, encore moins dans les premiers moments suivant la capture, notamment à Koblenz. Le matériel de création artistique n’est pas une priorité pour les autorités françaises. L’artiste dépend alors de la volonté du personnel du camp, du simple garde à l’officier. Herbert Müller produit des aquarelles dès juin 1945, ce qui témoigne d’un accès privilégié au matériel de peinture. A Besançon, le peintre bénéficie de la bienveillance du capitaine Georges Dumoulin, peut-être due à sa propre expérience de prisonnier de guerre français dans l’oflag VIII A en Haute-Silésie. Il reçoit également de nombreuses commandes de la part du personnel du dépôt, en échange d’une plus grande liberté. Ce soutien est particulièrement important pour l’artiste, d’autant que la Croix-Rouge signale en décembre 1945 que l’usage du papier est toujours interdit aux prisonniers du dépôt. Preuves de ce besoin de créer et de l’importance du soutien de Dumoulin, l’aquarelliste témoigne sa reconnaissance au capitaine en lui faisant don de deux aquarelles et affirme à sa propre famille une fois revenu en Allemagne : Mon art m’a sauvé la vie pendant la captivité.

Dans les œuvres données au musée, les paysages représentés par Herbert Müller, par les couleurs utilisées et l’illustration de la ville plutôt que l’intérieur du camp, montrent une volonté de liberté. Ainsi, la plupart des vues d’Épinal montrent l’église Saint-Pierre-Fourier de Chantraine et le paysage de la rive droite de la Moselle, plutôt que le camp lui-même. Toutefois, il est possible qu’il ait réalisé d’autres œuvres représentant la vie dans le camp.

Le prisonnier semble aussi, parfois, embellir ce qu’il voit. Sa vue de Besançon du 9 mai 1946 montre une ville qui n’a en rien souffert de la guerre, alors qu’en réalité le pont visible au premier plan a été détruit deux fois. Peut-être cet embellissement l’aide à s’évader mentalement de sa condition, ou effacer les traces de la guerre.

Bibliographie :

- CATHERINE Jean-Claude, Les œuvres de captivité de Pierre Laville, essai d’analyse historique, in CATHERINE Jean-Claude (dir.), La captivité des prisonniers de guerre : Histoire, art et mémoire 1939-1945, Rennes, PUR, 2008, p.169-177

- CHARLES Anne-Laure, La captivité de guerre de l’armée allemande à Besançon : la citadelle à l’époque du dépôt 85, camp de prisonniers de guerre octobre 1944-avril 1948, Cêtre, Besançon, 2016.

- CHARLES Anne-Laure, La captivité de l’Armée allemande à Besançon [en ligne], disponible sur [https://www.pga-besancon.eu/fr/], consulté le 26/10/2021

- OVERMANS Rüdiger, « Heimkehr, les retours des prisonniers de guerre allemands, de 1945 à 1956 », in CATHERINE Jean-Claude (dir.), La captivité des prisonniers de guerre : Histoire, art et mémoire 1939-1945, Rennes, PUR, 2008, p.131-139

- THEOFILAKIS Fabien, Les prisonniers de guerre allemands, Paris, Fayard, 2014, p.17-24, 67-134, p. 407-433

- WEBER Christiane, Rheinwiesenlager : Kriegsgefangenschaft in den Rheinwiesenlagern (1945 bis 1948) [en ligne], disponible sur [http://rheinwiesen-lager.de/], consulté le 29/11/2021

Pochette de Colette Zingg, maquette de Philippe de Vomécourt et cuillère de Robert Chanut

Tissu, couverture, boîtes de thé, morceau de plancher, 1942-1944, Rennes, Besançon, et Lyon

Inv. 2019.1450.03, 2019.1554.01, 970.29.01

Photo Studio Bernardot

La maquette de Philippe de Vomécourt répond à un besoin différent en s’inscrivant dans cette volonté de tuer l’ennui omniprésent. La mention des punaises écrasées sur les murs, que les prisonniers s’amusaient à compter, en témoigne. Les collections du musée sont riches de ces objets fabriqués en détention car ils sont souvent conservés comme souvenirs et traversent ainsi le temps. Robert Chanut, avant sa déportation à Mauthausen le 5 avril 1944 est autorisé à envoyer un colis à sa famille et il y glisse sa cuillère. Pour les autres objets, c’est grâce aux témoignages oraux récoltés et à la collecte organisée par le musée qu’ils sont rentrés dans les collections. Il est essentiel qu’ils soient restaurés car la plupart ont subi les altérations du temps de manière assez importante, d’autant plus qu’ils sont réalisés dans des matériaux de fortune et donc très fragiles.

Bibliographie :

- CHANUT Robert, Parcours d’un déporté matricule 62 122, Marnay, Robert Chanut, 2008.

- CHANUT Robert, Mauthausen-Gusen : l’après-déportation 1945-2010, Marnay, Robert Chanut, 2010.

- DE VOMECOURT Philippe, Les artisans de la liberté : histoire de la résistance française : 1940-1945, Paris, PAC, 1975.

- JALADIEU Corinne, La prison politique sous Vichy : l’exemple des centrales d’Eysses et de Rennes, Paris, L’Harmattan, 2007.

- MARTI Laurent, Objets du silence : œuvres et objets des camps et prisons, Genève, Musée international de la Croix-Rouge, 1992.

De la prison aux proches

Les objets ou documents produits en contexte carcéral à destination des familles ou des amis et compagnons de lutte à l’extérieur de la prison peuvent être étudiés non seulement pour leur contenu, souvent émouvant, mais aussi pour leur matérialité : parfois supports d’écriture précaire, ils attestent certes du dénuement, mais aussi de l’agency que déploient les détenus faisant preuve d’ingéniosité et de ruse pour tromper la surveillance de leurs gardiens. Ce faisant, ces détenus apparaissent comme des sujets et non comme des acteurs passifs face à leur sort.

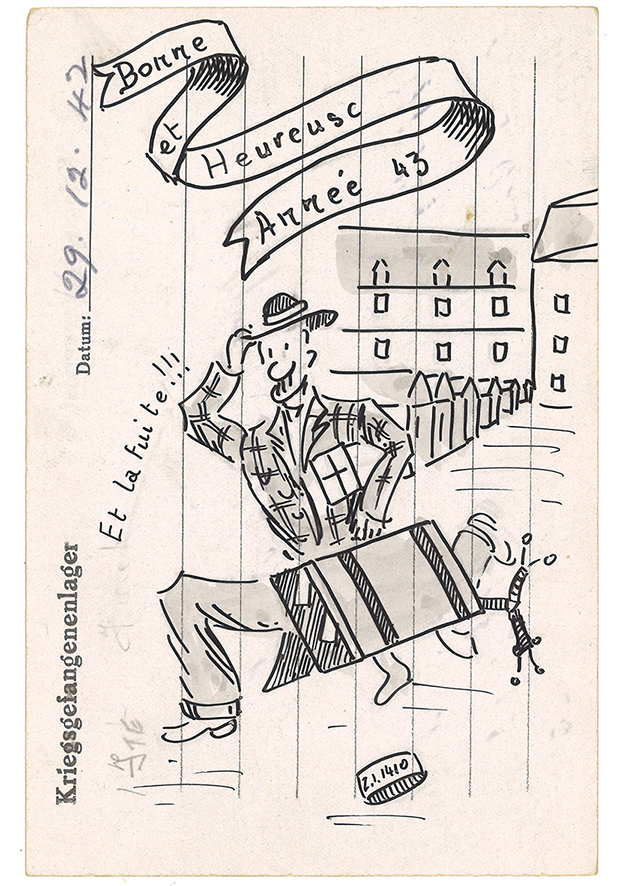

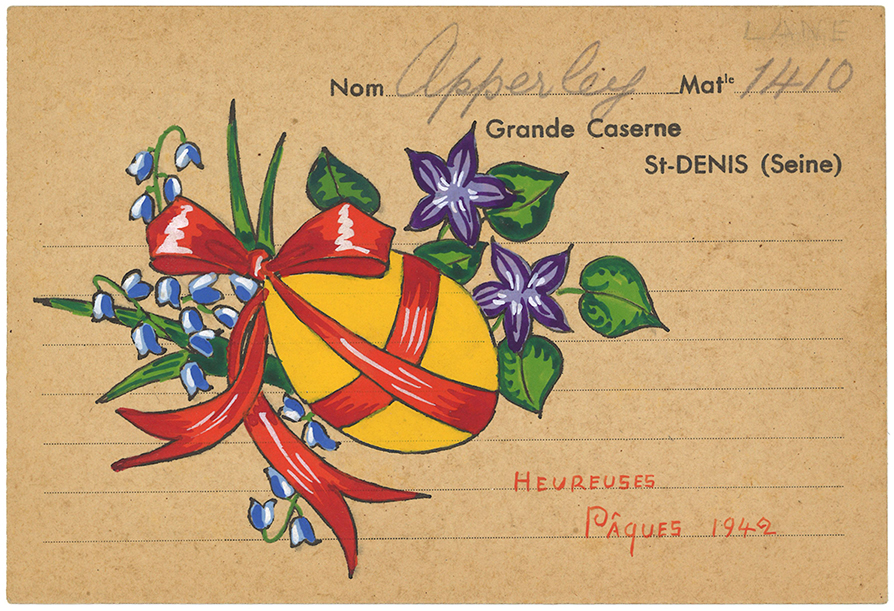

Un an plus tard, elle se spécialise et devient l'un des huit camps d'internement pour civils créés en zone occupée où sont internés 893 civils britanniques jusqu’alors détenus au Fronstalag de Drancy. Ce sont exclusivement des hommes valides, les femmes, enfants et personnes âgées sont transférés à Vittel, dans les Vosges. La peinture et le dessin semblent avoir été le mode d’expression choisi par George Philip dans son courrier. Il n’était a priori pas le seul interné à peindre des cartes, mais les autres exemples connus sont rares. Cet ensemble a été donné par un membre de l’équipe du musée, Karine Dupoux-Binder, arrière-petite-fille de George Philip Apperley.

Bibliographie/Sitographie :

- MARCHOT Guy, Les Indésirables 1939-1946 : Les Camps d’internés civils Français et Etrangers (t.1) Aix-en-Provence, 2020.

- DUPOUX-BINDER Karine, dossier de présentation du fonds George Philip et Anna Apperley. Parcours de ressortissants britanniques pendant l’Occupation, 2019.

- Les civils étrangers internés par les Allemands, Courriers de France et de Français durant la Seconde Guerre mondiale, https://ww2postalhistory.fr/Intern_39_40_01_fr.php?cat=camps&activ=04 consulté le 11 octobre 2021

Porte-aiguille de Marguerite Socié

Inv. 2020.1579.01

Photographie de Marguerite Socié à la Libération

Photo Studio Bernardot

D’abord écrouée à Belfort, Marguerite Socié est condamnée à 18 mois de prison. Elle est ensuite incarcérée successivement dans les prisons de Besançon, de Rennes et de Fresnes avant d’être internée dans les camps de Romainville puis Compiègne. Elle est ensuite déportée le 31 janvier 1944 au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück. Lors de son incarcération à Rennes, elle confectionne pour sa fille Éliane une boîte à couture et un porte-aiguilles. Préservés et légués en 2020 par ses enfants au musée, ces objets symbolisent le lien gardé intact entre la détenue et sa famille.

Bibliographie :

- ALEMANY-DESSAINT Véronique, Créer pour survivre, Reims, Ed. FNDIRP, 1995, 126 p.

- MUXEL Anne, Individu et mémoire familiale, Paris, Éd. Hachette Littératures, 1996, 226 p.

- JALADIEU Corinne, Les résistantes dans les prisons de Vichy : l’exemple de la centrale de Rennes, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 2002, mis en ligne le 01 octobre 2005, consulté le 05 avril 2022

- ULIVUCCI Christine, Ces photos qui nous parlent : une relecture de la mémoire familiale, Paris, Éd. Petite Biblio Payot, 2014, 286 p.

Die Verbindung zur Familie aufrechterhalten: Marguerite Socié

Nadelhalter von Marguerite Socié – Foto von Marguerite Socié aus der Zeit der Libération

Marguerite Lorenzini (1915-2004), verheiratete Socié, beteiligte sich mit ihrem Mann aktiv in der Widerstandsbewegung „Front National“ in der Franche-Comté. Ab dem Aufkommen dieser Bewegung 1941 übernahm sie in ihr vielfältige Aufgaben: Kameraden übernachteten bei ihr, sie wurde Verbindungsperson und nahm an der Verteilung von illegalen Flugblättern in Briefkästen teil. Am 19. April 1942 wurde sie schließlich in Valentigney verhaftet. Das Jahr 1942 war ein sehr schwieriges Jahr für den Widerstand in Frankreich. Schreckliche Repressionen wurden von den Deutschen eingeführt, um gegen die von Tag zu Tag zahlreicher werdenden Widerstandsaktivitäten vorzugehen. Es kam zu Verhaftungen, standrechtlichen Hinrichtungen und Deportationen.

Zunächst wurde Marguerite Socié in Belfort inhaftiert und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Anschließend war sie nacheinander in den Gefängnissen von Besançon, Rennes und Fresnes inhaftiert, bevor sie in die Lager von Romainville und später Compiègne kam. Am 31. Januar 1944 wurde sie dann in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. – Während ihrer Haft in Rennes hat sie für ihre Tochter Eliane ein Nähkästchen und einen Nadelhalter angefertigt. Diese Gegenstände, die von ihren Kindern aufbewahrt und 2020 dem Museum übergeben wurden, symbolisieren die aufrecht erhaltene Verbindung zwischen der Gefangenen und ihrer Familie.

Überarbeitung: Marlon Poggio, Ralph Winter

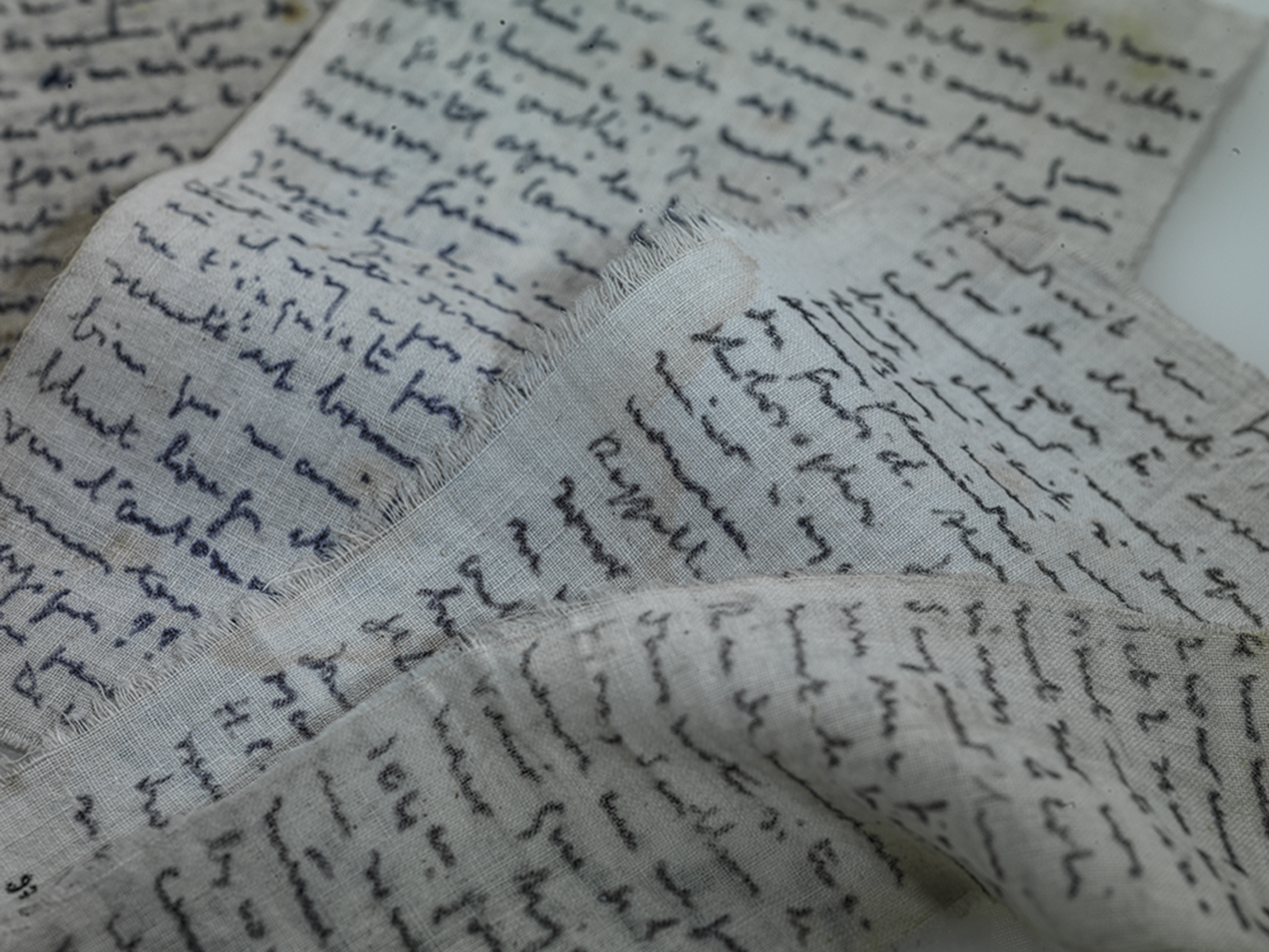

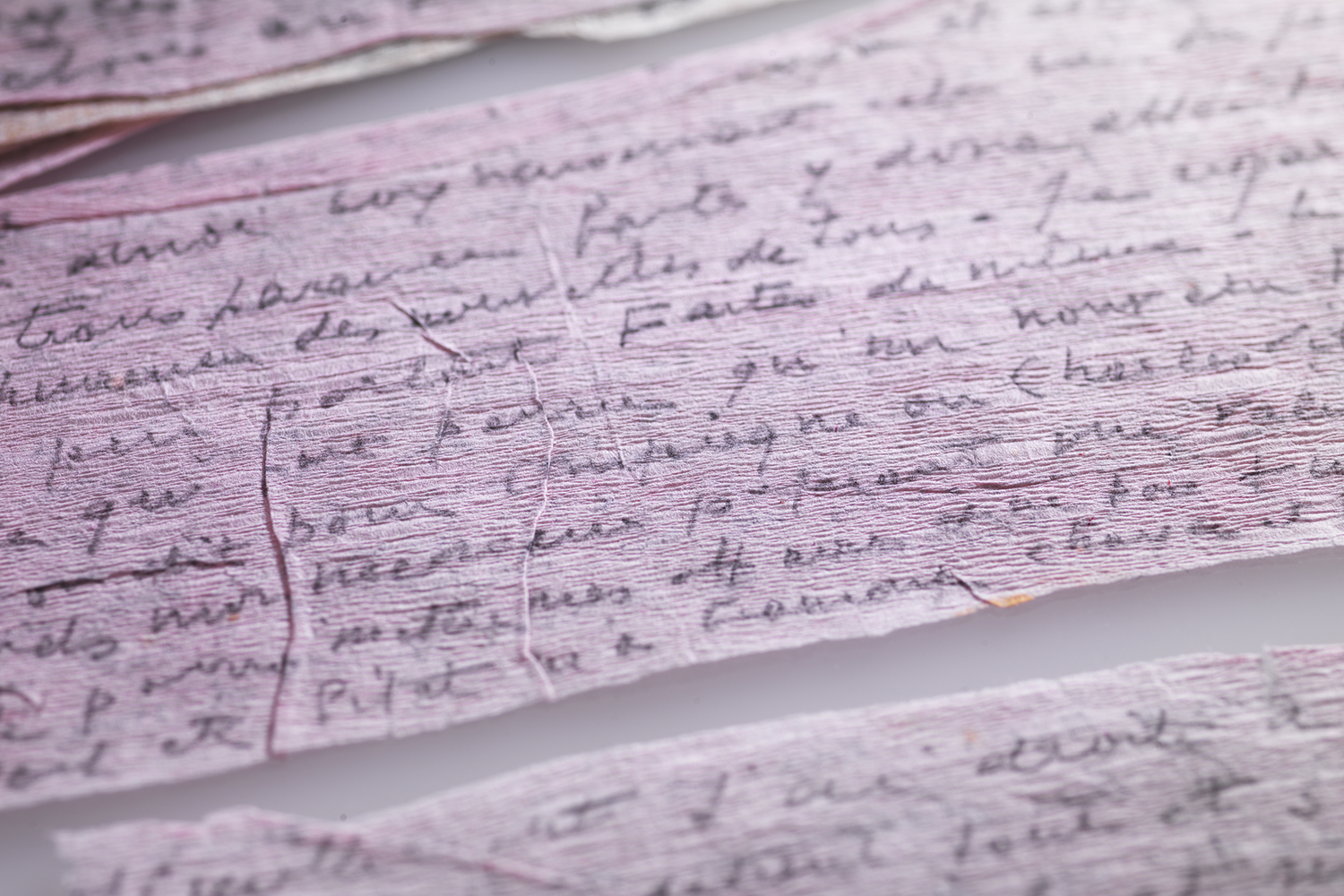

Détails des lettres rédigées par Tony Bonal à la prison de Dijon, bandes de tissu, juillet 1944

Inv. 978.617.01.1 et .2, 978.617.02.1 et .2

Photo Studio Bernardot

Tony Bonal et Germaine Tillion utilisent eux aussi ce système mais en choisissant des bandes de tissu, ce qui montre que ce moyen de communication est sans doute assez répandu. Germaine Tillion utilise par ailleurs un sac à linge à double fond qui devient alors son principal moyen de transmettre ses lettres, par le biais d’une amie, Marcelle Monmarché. Parfois, Alice Magnin a plusieurs fois vu ses lettres disparaître. C’est une source de grande détresse car ils attendent chaque jour avec impatience les lettres de leurs proches, l’absence de nouvelles les coupe encore plus du monde, notamment lorsqu’ils sont mis au secret, et ils craignent alors le pire pour leur famille. Ces lettres sont des témoignages directs de ce qu’ils ressentent à un instant T.

Bibliographie :

- COURTEBRAS-VENET, Stéphanie, Les femmes de Franche-Comté dans la Résistance. Éditions du Belvédère, 1994.

- CABIRON Bernard, Thérèse l'insoumise : résistante, agent de liaison, officier dans l'armée régulière, femme de cran, libre et lunaire : 1942-1947, Éditions Artistes & patrimoine, 2018.

- BNF, Manuscrits de l’extrême. Prison, passion, péril, possession, catalogue de l’exposition, BNF Éditions, 2019.

Ensemble de lettres transmises par Colette Guerrier de Dumast à sa famille, prison de Dijon, 1942-1943, mouchoir et papier hygiénique.

Inv. 2021.1610.01

Photo Studio Bernardot

Codétenues à Dijon pendant près de quatre mois, la solidarité et les liens entre ces deux femmes se sont renforcés et amplifiés par les conditions de détention. Les cellules dijonnaises sont remplies de punaises, sordides : la peur et l’angoisse règnent. L’absence de nouvelles est difficile à supporter : Ne rien savoir de ce qu’il se passe au dehors, mais ce qu’il se passe ici (Alice Magnin). Il faut s’habituer à la faim, la saleté, et au manque des proches. Suzanne Magnin (1922-2009) et Christine Guerrier de Dumast (1923-2013) sont mises en relation par le biais de leur mère respective afin de faciliter les échanges d’informations : Insiste auprès de Melle de Dumast pour qu’elle envoie des nouvelles à sa mère ; voilà 2 mois qu’elle n’en a pas (Alice Magnin). Le corpus de lettres de Suzanne et Christine révèle l’organisation des familles pour obtenir des nouvelles, et tenter d’aider au mieux les proches. L’attente est difficile pour les filles qui cherchent des informations auprès de la Croix-Rouge, envoient et préparent des colis de nourriture et de linge dans lesquels elles répondent à leur mère, allant même jusqu’à cacher les petits mots dans des terrines.

Les lettres dévoilent leurs angoisses, livrées à elles-mêmes et âgées d’à peine 20 ans. Christine doit gérer le domaine agricole et le personnel du château de Roset-Fluans, mais aussi ses quatre frères et sœurs. Suzanne doit elle aussi s’occuper de ses trois petits frères et sœurs et de ses grands-parents au domicile de Pesmes. Le courage de ces jeunes filles ne manque pas comme on peut le lire dans les échanges. Elles n’hésitent pas à faire le voyage jusqu’à Dijon toutes les semaines pendant la période de détention, en train ou même en traineau pour Christine en plein hiver. La déportation à Ravensbrück de leur mère respective resserre les liens entre les deux filles qui cherchent des informations et se soutiennent moralement : On m’a certifié que votre mère supportait bien le régime, qu’elle avait bon moral, c’est le principal (lettre de Suzanne à Christine, 20 avril 1945). La famille de Colette ne reçoit d’ailleurs des nouvelles que six mois après son arrivée à Ravensbrück. La communication pendant la déportation est très compliquée : quelques colis envoyés sont pillés et les lettres officielles du camp, en allemand, sont censurées.

Au retour d’Alice et Colette en France en juin 1945, les retrouvailles avec la famille sont émouvantes. Ces deux femmes de caractère, tout comme leurs filles, décident de mettre derrière elles cette période de leur vie pour avancer et se reconstruire, elles ne garderont ainsi que peu de liens après la guerre.

Bibliographie :

- BARD Christine, « L'histoire des femmes au défi de la déportation », Histoire@Politique, vol. 5, n° 2, 2008, p. 2.

- COLLINS WEITZ Margaret, Les combattantes de l’ombre. Histoire des femmes dans la Résistance, Paris, Albin Michel, 1997.

- GELLEREAU Michèle, Témoignages & médiations des objets de guerre en musée, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2017.

- RAMEAU Marie, Des femmes en résistance. 1939-1945, Paris, Autrement, 2008.

- RAMEAU Marie, Souvenirs, Montreuil, La ville brûle, 2015.

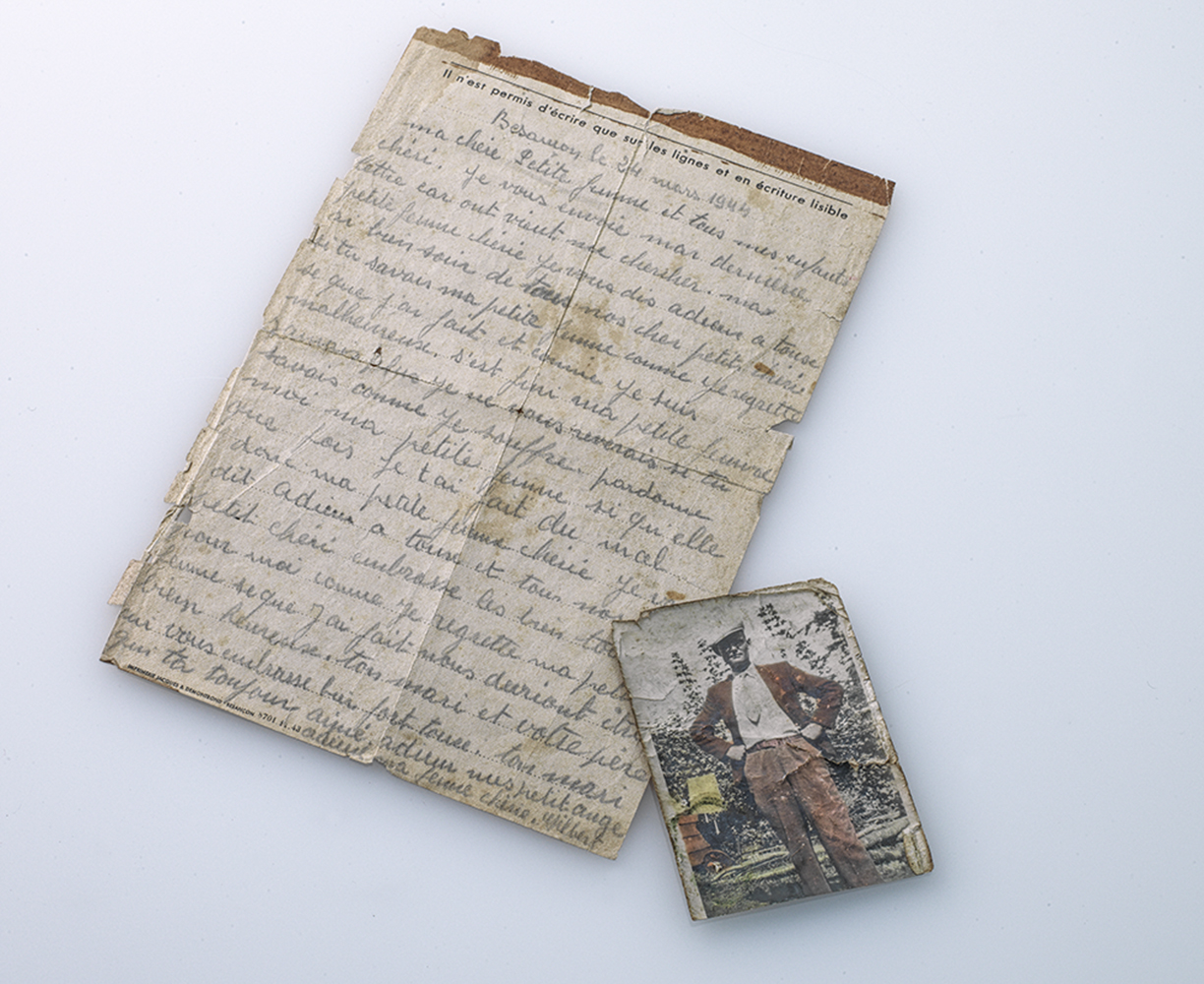

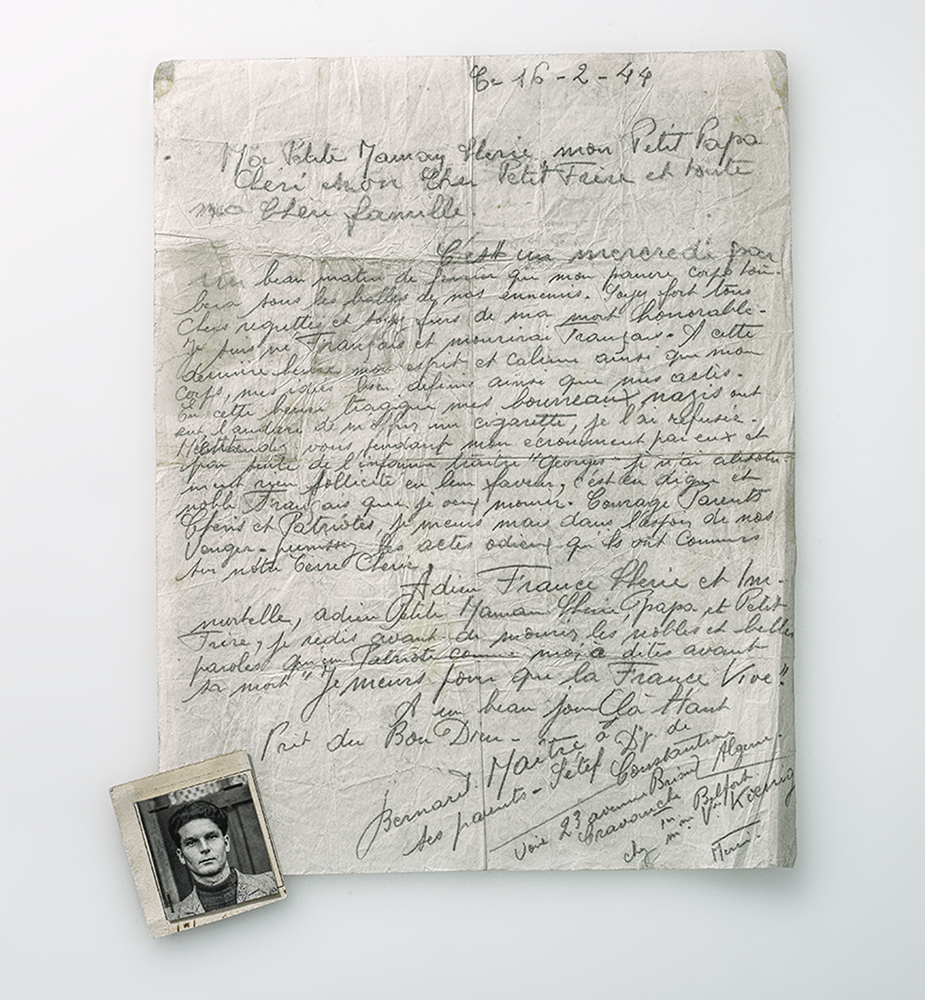

Lus, recopiés et publiés sous l’Occupation, les derniers mots des fusillés ont été très tôt étudiés par les historiens, comme François Marcot dans l’ouvrage La vie à en mourir. Si certaines lettres nous sont parvenues, d’autres sont restées dans les familles, avant d’intégrer récemment les fonds du musée.

Last words

Read, copied out and published during the Occupation, the last words of those who were due to appear before a firing squad were studied soon after by historians like François Marcot in his work La vie à en mourir. If some letters reached us, others remained in families, before accessioning the museum collections.

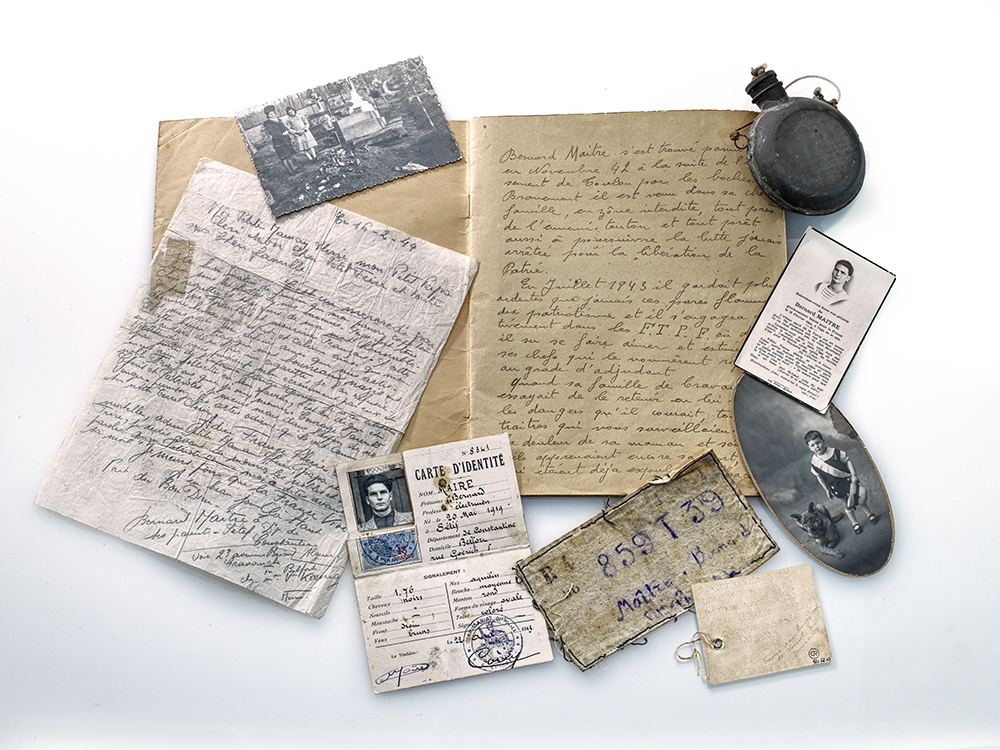

Dernière lettre de Bernard Maitre à sa famille, 16 février 1944

2021.1604.02

Dernière lettre de Gilbert Poulet à son épouse, Prison de la Butte, Besançon, 24 mars 1944

Inv. 2021.1592.01

Lettre d'adieu d'Eugène Barthélémy, papier à cigarette

Inv. 2019.1576.01.01 et .02

Photo Studio Bernardot

Bibliographie/sitographie :

- MARCOT François, La vie à en mourir : lettres de fusillés, 1941-1944. [Édition revue et Enrichie de nouvelles lettres]. Points Histoire. Paris, Tallandier, 2006.

- PASTWA Elizabeth, Besançon (1940-1944) : La Guerre, l’occupation, la libération, édition « Ouest-France », 1994, collection Une ville pendant la guerre

- TOURRAIN Raymond, Les Fusillés de la Citadelle ou l’Histoire du groupe Guy Moquet [sic]. [Nouv. éd. rev. et Complétée]. Besançon: Centre de recherche et d’information politique, économique et sociale, 1994.

- VAST Cécile, « Je vais être fusillé ce matin… » : La citadelle de Besançon sous l’Occupation : Lieu et symbole de la répression de la Résistance en Franche-Comté (1941-1944), édition Citadelle de Besançon/Musée de la Résistance et de la Déportation, 2014.

Last letter from Gilbert Poulet to his wife, Prison de La Butte, Besançon. Poulet was executed by firing squad on March 24th 1944

Archives, photographies et objets en lien avec Bernard Maitre dont sa dernière lettre

Inv. 972.62.01 à 11

Inv. 972.177.01

Inv. 2021.1604.01 à 04

Photo Studio Bernardot

Bibliographie, sitographie :

- « Maître Bernard, Georges », Maitron. Consulté le 2 novembre 2021. https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article168916

- Archives et objets de Bernard Maitre, don de novembre 2021

Et après ?

Nicolas Bouchez. Avez-vous découvert beaucoup de choses dans son journal que votre famille ne vous avait pas communiquées, par ignorance, manque d'informations... ?

Alexia Delrieu. J’ai tout découvert dans le journal, car je ne connaissais que quelques anecdotes et des choses très générales comme : elle a été internée à Vittel comme femme d’Anglais… et le mariage de ma grand-mère ou un soldat allemand lui demande de couper sa robe, ma grand-mère seule au monde à 20 ans...

Votre ressenti vis-à-vis du parcours de votre arrière-grand-mère a-t-il évolué ?

Pour moi, bizarrement, la guerre avait eu plus d’impact du côté paternel où elle était très présente et beaucoup racontée car j’ai un grand-oncle Compagnon de la Libération, fondateur du mouvement Liberté.

D'après ce que vous avez découvert dans votre lecture et les questions que vous avez posées aux descendantes de votre arrière-grand-mère, quel est votre ressenti personnel sur les conditions de vie en détention à Vittel ?

J’ai eu le temps après la découverte des carnets de poser des questions à ma grand-mère alors très âgée et elle ne m’a pas beaucoup plus appris que ce que j’ai lu dans les carnets sur les conditions de vie. J’ai tout de même pu vérifier que les carnets étaient vraiment proches de la réalité, qu’ils n’avaient pas été trop romancés…

J’ai surtout beaucoup appris en faisant des recherches annexes et en me plongeant à la recherche de documents, familiaux ou non, des dessins et peintures, pour réaliser la petite édition familiale.

Je crois que Bernadette n’est pas allée en prison à Besançon ce qui a pu créer un sentiment de différence d’intégration avec les autres internées. A Vittel, il y a un sentiment étrange de semi-liberté, de camp « un peu bâtard », une prison presque dorée avec des permissions, des colis de la Croix-Rouge, une infirmerie digne de ce nom, des spectacles, une bibliothèque, etc. Le relatif confort matériel de ce camp qui n’a pas le « prestige de l’horreur » des camps de concentration a sans doute contribué à provoquer son oubli. Les écrits ont également, malgré pas mal d’introspection, un côté un peu « extérieur » aux choses.

Quand vous avez fait don du journal et des œuvres artistiques au Musée, a-t-il été difficile pour vous et votre famille de vous en séparer ?

J’ai décidé un peu seule de donner les carnets à Besançon et je l’ai fait avec grand plaisir. Je sais que Bernadette qui était artiste et journaliste voulait que ses carnets soient publiés, puisqu’elle les a recopiés et adressés à un éditeur. J’ai, en faisant cette édition que je reprendrai surement un jour pour l’améliorer, comblé un peu, à mes yeux, le silence dans lequel sont restés ces quatre ans d’internement et les souffrances directes et indirectes qu’ils ont provoquées. Cela a été plus difficile de donner certains dessins.

Ma mère et mon frère ont donné leur accord sans arrière-pensée surtout que l’ouvrage reste dans la famille pour les petits-enfants au travers de l’édition que j’en ai faite. Si cela n’avait pas été le cas, nous aurions surement gardé les carnets comme archives.

Savez-vous quel était le ressenti de votre grand-mère Maud, qui a connu l'Occupation elle aussi, sur le parcours de sa mère ?

Ma grand-mère était déjà très âgée et c’était un peu difficile de bien l’interroger. Elle racontait un peu toujours les mêmes anecdotes et on sentait bien qu’elle n’avait pas envie de creuser. Elle ne voulait en garder que la légende familiale. Il est bien dommage que j’aie découvert ces carnets si tard. J’aurais bien aimé interroger mon grand-père également qui était surement plus objectif...

J'aimerais beaucoup aller à Vittel et je sens que je n’en ai pas tout à fait terminé avec cette histoire.

Un livre, un jour peut-être...

Bernadette Wirtz-Daviau (à droite) et sa fille Maud

Carte d’identité, 1950

© DR

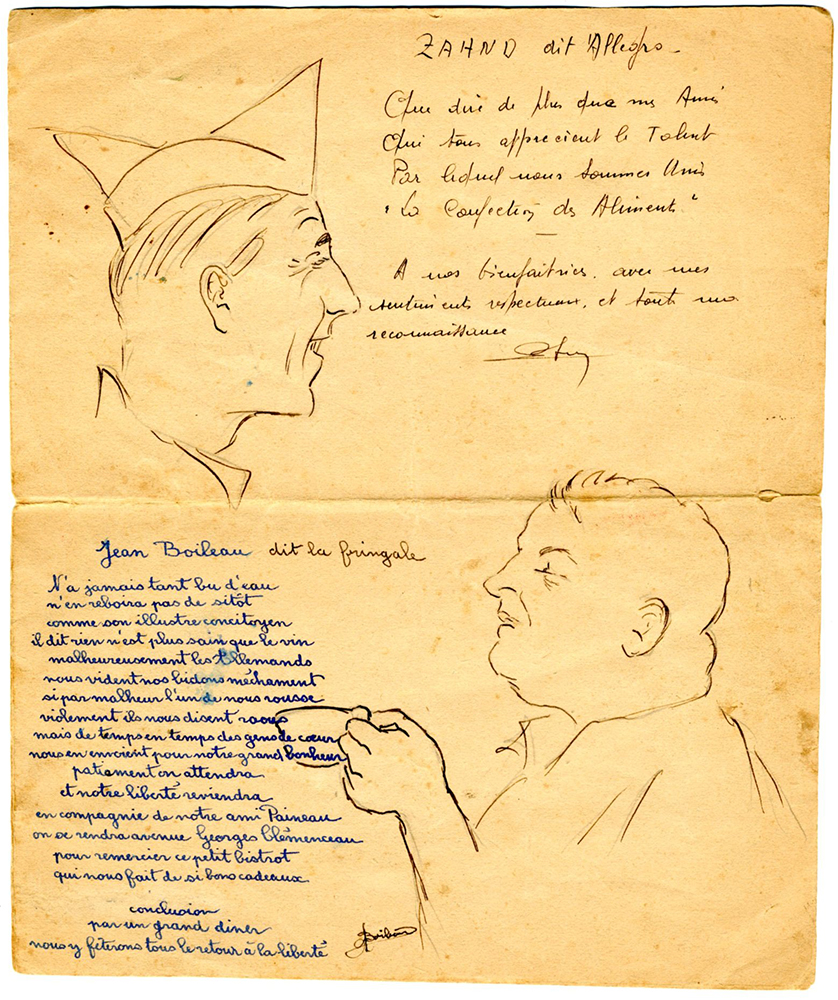

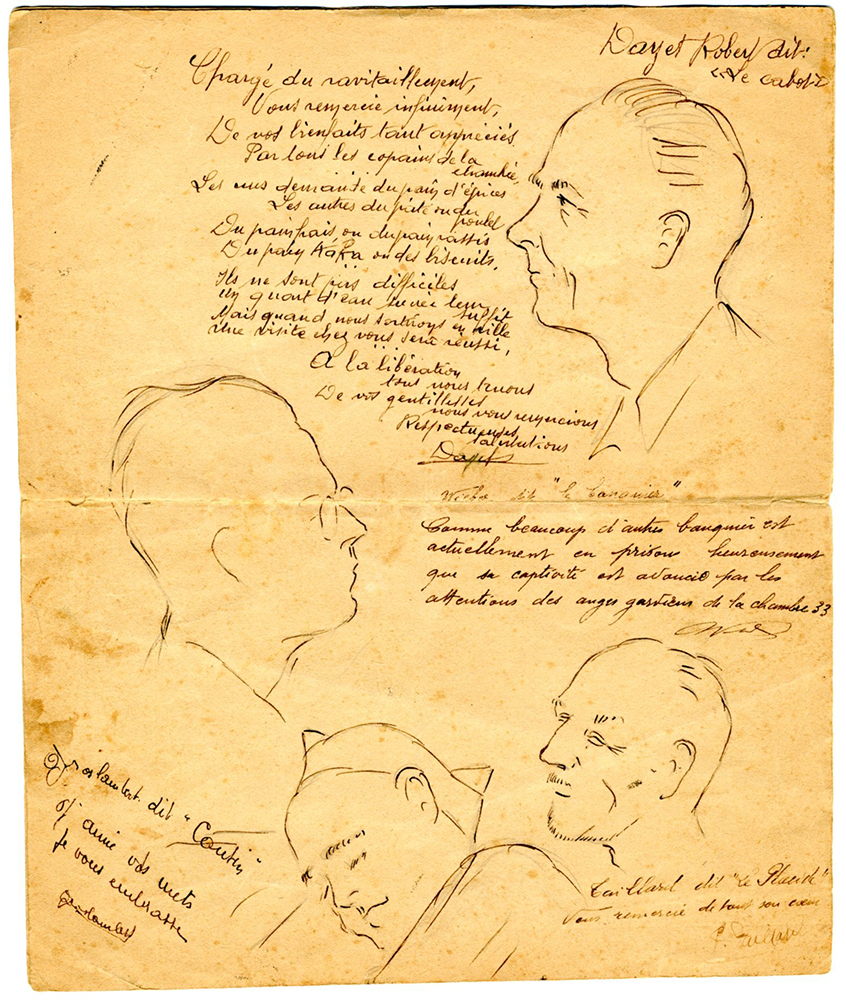

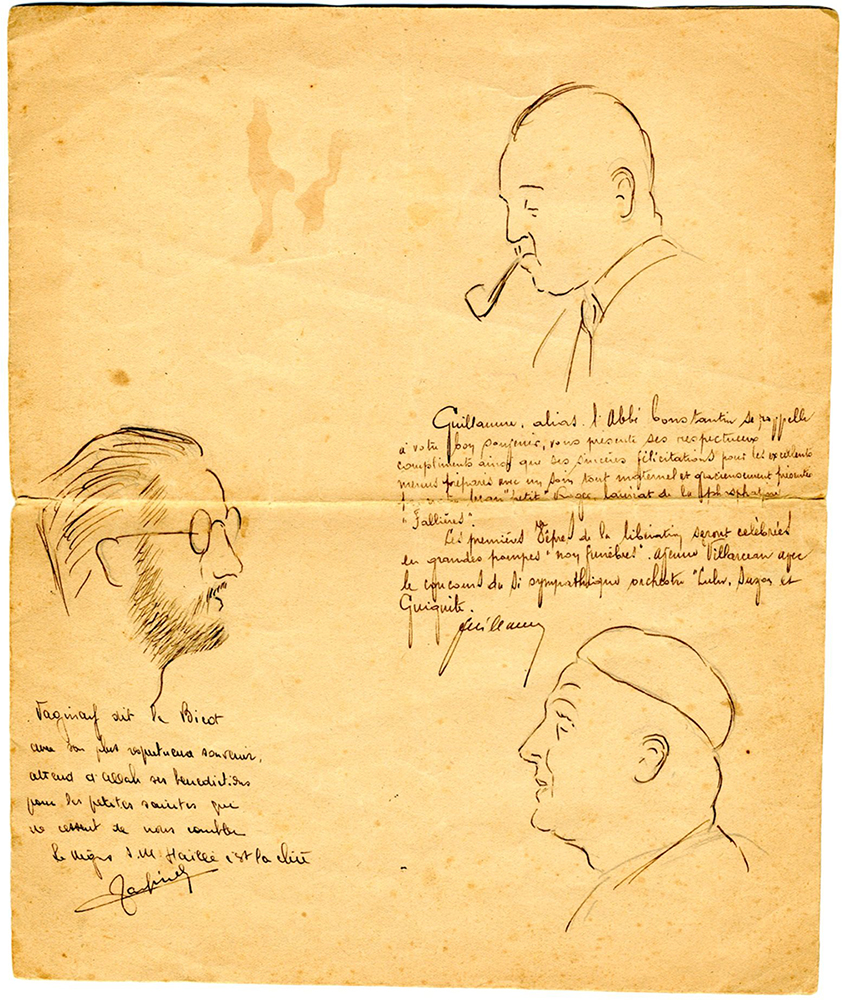

Dessins réalisés par une douzaine de prisonniers de la Caserne Vauban à Marcel et Blanche Biaudet. 6 pages, 14 portraits accompagnés de mots de remerciement.

Inv. 2013.1463.01.1

Marguerite Decreux le jour de ses 100 ans, 2021

Photo MRDB

Un Allemand… C’était quand même un ennemi pour nous.

Nicolas Bouchez. Craigniez-vous des formes de représailles si les autres Allemands l'apprenaient ?

AD. On était peut-être mal vu…

Après la Libération, avez-vous rencontré quelques-uns de ces prisonniers ?

AD. Non, c'étaient des gens qui venaient parfois de Bretagne, d’Angleterre, voire d’Amérique. On savait juste qu'ils étaient au 60. On aurait pu correspondre plus tard avec ces gens, mais ça ne se faisait pas à l'époque. On évitait de sortir. Il y avait eu juste un prisonnier qui était directeur des pompes funèbres à Dole et qui nous avait invitées toutes les trois [Mme Decreux-Biaudet avait deux sœurs, Lucienne et Suzanne] à Dole [sur l'un des dessins, est écrit Notre liberté reviendra en compagnie de notre ami Pennot, et on se rendra avenue Georges Clemenceau pour remercier ce petit bistrot qui nous fait de si bons cadeaux.] [...] Ils avaient faim pendant la guerre. Nous aussi, on avait faim.

Un après-midi, un autre Allemand avait fait sortir un prisonnier de la prison de la Butte, qui s'appelait Schwartz, pour le faire venir manger ici. Ces deux Allemands risquaient très gros, et nous aussi.

Entre la fin de la Caserne Vauban et la fin de l’Occupation, avez-vous connu des coups durs ?

AD. Un jour, dans notre établissement, un revolver d'un officier allemand avait disparu... On nous a mis contre le mur et ils ont fouillé. Ils avaient emmené mon père à la prison de la Butte. Finalement, c'était un autre soldat qui l'avait pris, et quand ils l'ont retrouvé, la Kommandantur est venue nous faire des excuses.

On est allé souvent à la campagne passer des nuits. On couchait aussi souvent dans nos caves. Et une nuit [durant l'automne 1944], c'étaient les Allemands, le lendemain, c'étaient des Américains qu'on trouvait chez nous…

Annie Gaudillière. Ma mère m'avait peu parlé de ces dessins tout au long de notre vie. C'était rangé dans un placard... C'est étonnant, c'est bien sûr plus parlant pour elle que pour nous. Ces dessins font partie de l'Histoire, mais pas de notre histoire...

© DR

Pour Noël, une crèche de deux mètres de large a été réalisée par mon père pour la chapelle [Saint-Étienne à la citadelle] avec des silhouettes – je ne sais pas si quelque chose existe encore. En d'autres termes, on pouvait trouver et vivre un peu de légèreté à côté de tout ce qui était pesant.

L’impact du bombardement de Dresde du 13 février 1945 a été plus présent dans notre famille – l'atelier de mon père et toutes ses œuvres ont été détruits en quelques heures. Dresde a été rasée, la misère était indescriptible. Par chance, ma mère a survécu et, anticipant sur d’autres bombardements à venir, a aussi apporté des tableaux à des amis. C'était un sujet récurrent et j'ai passé d'innombrables heures à entendre combien la guerre était cruelle et que cela ne devait plus jamais se reproduire. Lorsque mon père est revenu de captivité en France, il s'est trouvé – comme beaucoup d'autres – face au néant.

Durant toute sa vie, mon père est resté ami avec le pasteur Hans Orth, prisonnier comme lui, qui a rédigé un témoignage de 150 pages intitulé Souvenirs de captivité et l'a remis à mon père.

En ce qui concerne ma visite au musée, je peux dire que j'ai été très émue alors que je me tenais là où mon père avait beaucoup souffert mais aussi là où l’on aborde aujourd’hui ce passé avec recul, pour effectuer un important travail de mémoire. J'ai également senti que les aquarelles que j'avais apportées avaient touché l’équipe du musée qui aurait bien aimé que je les lui confie ce jour-là. Ma visite ayant été peu préparée, le musée n'avait pas pu réfléchir aux moyens de valoriser le travail de mon père, et je ne voulais pas à l'époque que les aquarelles dorment dans les réserves.

Mais je suis consciente que les œuvres de mon père ne pourront pas trouver meilleur endroit que dans une exposition à la Citadelle et, à une date ultérieure, je les remettrai volontiers au musée – car c'est là qu'elles doivent être. Pour l'instant, j'ai encore besoin d'elles à Dresde pour des expositions. Les aquarelles de la citadelle font partie de l'œuvre de la vie de mon père et ont donc été mises en valeur, entre autres, dans différentes expositions, à Moritzburg en Saxe en 2014, à la galerie privée Kühl à Dresde en 2015 et l'année prochaine en 2022 au château de Pillnitz. Je reviendrai certainement à Besançon une fois que les conditions sanitaires le permettront.

Rencontres de Cloé Chalumeaux et de deux donateurs, Hélène Rousseau, fille de Suzanne, petite-fille d’Alice Magnin, et Yves Alba, fils de Christine, petit-fils de Colette Guerrier de Dumast, 29 octobre et 12 novembre 2021

Au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, les donateurs ont une place centrale. Ils sont à l’origine des dons et donc des collections. La récente Collecte 39-45 organisée à l’occasion du changement de l’exposition permanente a permis de découvrir de nouveaux objets gardés dans les greniers et les archives des familles. Les rencontres avec les donateurs sont essentielles, d’une part pour renseigner le don mais aussi d’autre part convaincre du rôle de conservation et de transmission de la mémoire des musées.

Hélène Rousseau et Yves Alba sont deux acteurs de la transmission du patrimoine familial. Certaines archives sont confiées directement par les témoins eux-mêmes, d’autres, souvent redécouvertes au décès des personnes concernées.

Après ce travail, Yves Alba développe un fort lien affectif envers ces archives, il est donc difficile pour lui d’entamer le processus de don. Il lui a fallu plusieurs années pour s’en détacher et les transmettre dans un lieu qui saura les conserver. En effet, les lettres, écrites par Colette à ses enfants sur papier hygiénique à la prison de Dijon en 1943, sont très fragiles et nécessitent un travail de restauration et de conservation.

Des lettres similaires sont conservées par la famille Magnin, mais la relation avec les archives est très différente. Le processus de don est assez ancré dans cette famille sur trois générations. Il y a tout d’abord un premier don fait par Alice Magnin elle-même accompagnée de sa fille Suzanne. A son décès en 1983, Suzanne fait un deuxième don au musée accompagnée de sa fille Hélène Rousseau. Enfin, en 2019 c’est à son tour qu’elle confie au musée, avec l’accord de toute la famille, les lettres sur papier hygiénique pliées en quatre, voire six, rangées dans une petite boîte en fer.

Grâce à Hélène, le musée a pu contacter une des filles d’Alice Magnin, Marie-Thérèse Sizonenko, gardant encore des archives et souhaitant prochainement en faire don à l’équipe.

L’histoire du don continue de s’écrire…

◄ Yves Alba

Photo MRDB