Des objets de la Libération,

traces de mémoires transnationales en constitution

Ces déplacements sont en premier lieu d’ordre physique lors de la Libération et de la sortie de guerre, car des Français déportés ou envoyés au STO reviennent en France. D’autres, volontaires des Forces françaises libres, participent avec les Alliés à la pacification de l’Allemagne et de l’Autriche. Pour certains d’entre eux, ils restent un temps dans les zones d’occupation françaises installées dans ces deux pays à partir de l’été 1945.

Le retour des déportés d’Allemagne

Denis Guillon (1926-1987), déporté par les Allemands pour faits de résistance en 1944-1945

Photo Studio Bernardot

Le dessin intitulé Les travaux du mois d’août l'incarne : des prisonniers préparent une voie ferrée, des travaux pénibles sous un soleil de plomb. Cependant, les personnages sont représentés en train de s’assoupir, une araignée ayant eu le temps de tisser sa toile entre l’un d’eux, un escargot et une pelle, révélant une forme de résistance à la discipline de travail imposé par les nazis. Les œuvres de Guillon permettent de transmettre la vision de ceux qui étaient dans ce Kommando et aussi le souvenir de ceux qui ne sont plus.

Augustine Tomas, Marguerite Liotard et Suzanne Goizet 1945-1963,

Ax-les-Thermes, Vichy et Dijon

Inv. 2018.1336.02 et inv. 2020.1336.05

Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, Fond Denise Guillemin

Photo Studio Bernardot

Cette correspondance permet de retracer le retour à la vie normale des déportées dans lequel s’inscrit le besoin de cette amitié, accentué par l’incompréhension des proches. Suzanne Goizet se confie : « Il m’est souvent difficile, avec le recul, d’imaginer que c’est moi qui ai vécu ces heures-là ! ». Le lien entre elles est fort puisqu’il permet de poursuivre l’expérience concentrationnaire en échangeant sur ce traumatisme encore très présent, comme en témoignent d’ailleurs les signatures suivies de leurs matricules.

- MATARD-BONUCCI Marie-Anne, LYNCH Édouard (dir.), La libération des camps et le retour des déportés, Paris, Éditions Complexe, 1995.

- MEZZASALMA Philippe (dir.), Femmes en déportation : les déportés de répression dans les camps nazis, 1942-1945, Nanterre, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2018.

- TILLION Germaine, Ravensbrück, Paris, Éditions du Seuil, 1946, rééd. 1973.

- WORMSER-MIGOT Olga, Le retour des déportés. Quand les Alliés ouvrirent les portes, Bruxelles, Versaille, 1985, rééd. 2020.

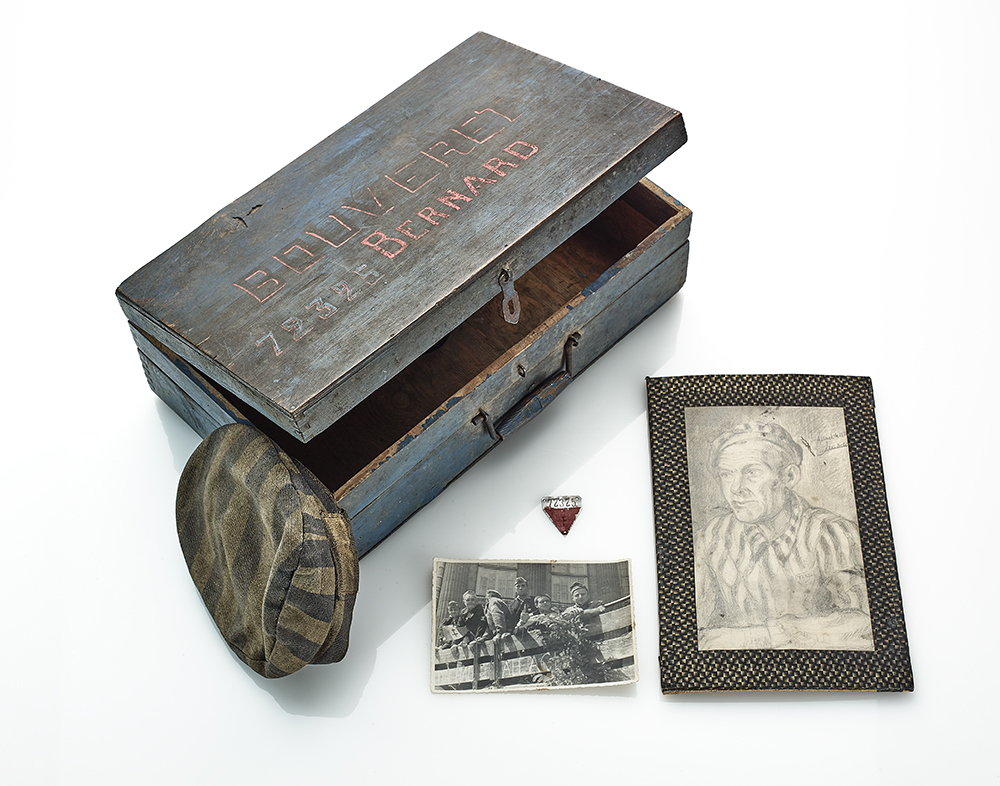

Valise artisanale fabriquée par Bernard Bouveret, kommando d'Allach, Dachau

Inv. 2022.1613.01

Calot de Bernard Bouveret

Inv. 2022.1613.02

Portrait de Jules Bouveret, auteur inconnu (peut-être Pierre Hudelot), kommando d'Allach, Dachau

Inv. 2022.1613.03

Matricule de Bernard Bouveret « 72325 », kommando d'Allach, Dachau

Inv. 2022.1613.04

Photo Studio Bernardot

Bernard fait en sorte de toujours rester avec son père, la succession de leurs deux numéros de matricule en témoigne. Ils sont assignés à un Kommando satellite de Dachau, à Allach, dans lequel ils travaillent pour le compte de l’entreprise bavaroise BMW et sont affectés ensemble au Block 17. Jules et Bernard ne se quittent jamais jusqu’à la libération du camp fin avril 1945. Ils regagnent la Franche-Comté en mai 1945 grâce à la mission Marchand (Croix-Rouge) emportant chacun avec eux une valisette fabriquée par Bernard à Allach à partir de tiroirs de bureaux. Bernard Bouveret est décédé le 7 novembre 2020 à l'âge de 96 ans. Il a sauvé près de 200 Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et était le dernier passeur de Franche Comté.

- LAFFITTE, Henri (dir.), Allach « kommando de Dachau ». Paris, Amicale des anciens déportés de Dachau, 1982.

- TUAILLON-NASS, Gisèle. Le rendez-vous des sages, itinéraires d’un passeur-résistant : Bernard BOUVERET. Pontarlier, Presse du Belvédère, 2010.

- ZAMECNICK, Stanislav. C’était ça Dachau. Paris, Le cherche midi, 2002-2003.

La défaite de l’Allemagne et l’occupation alliée

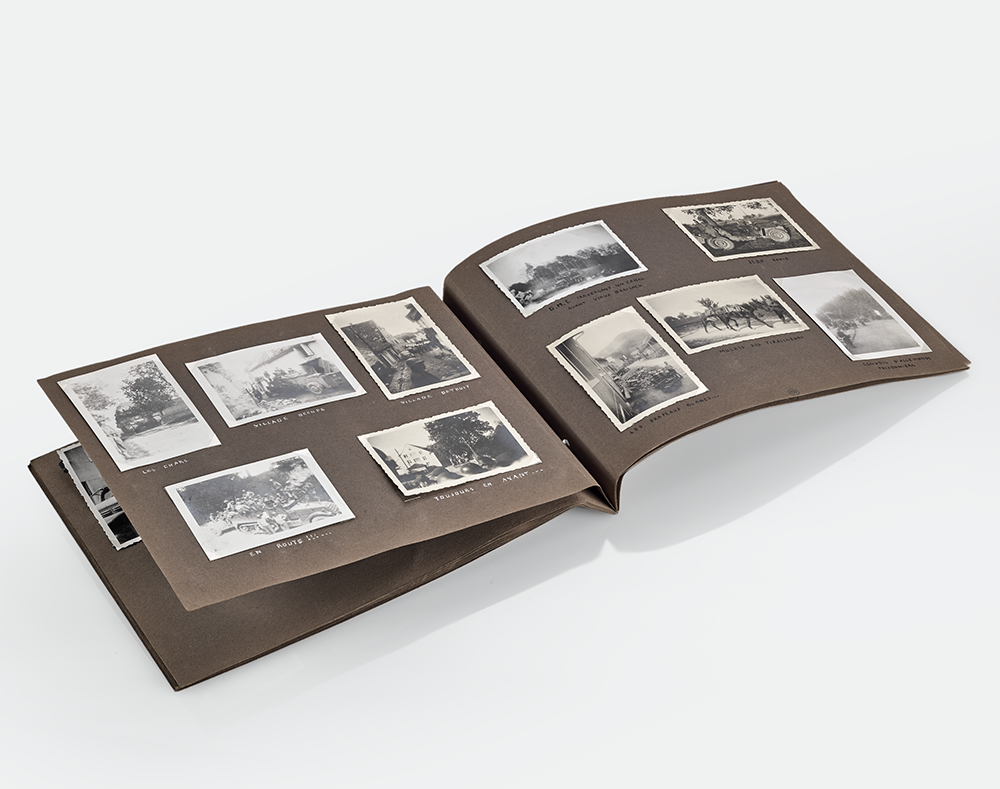

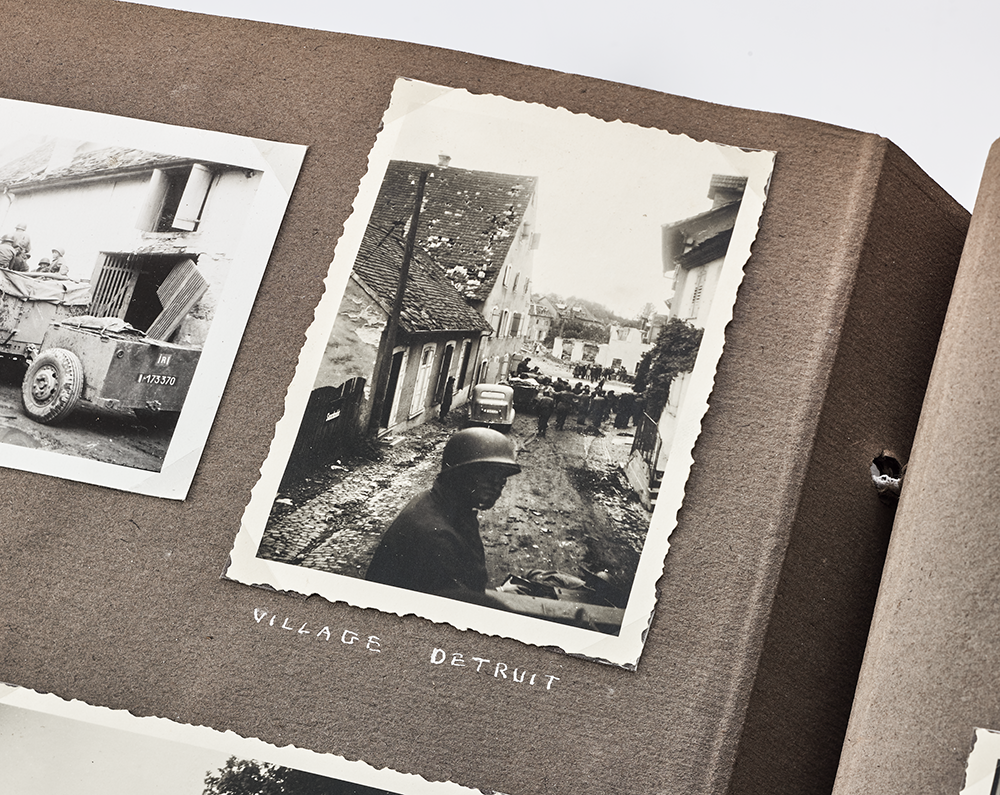

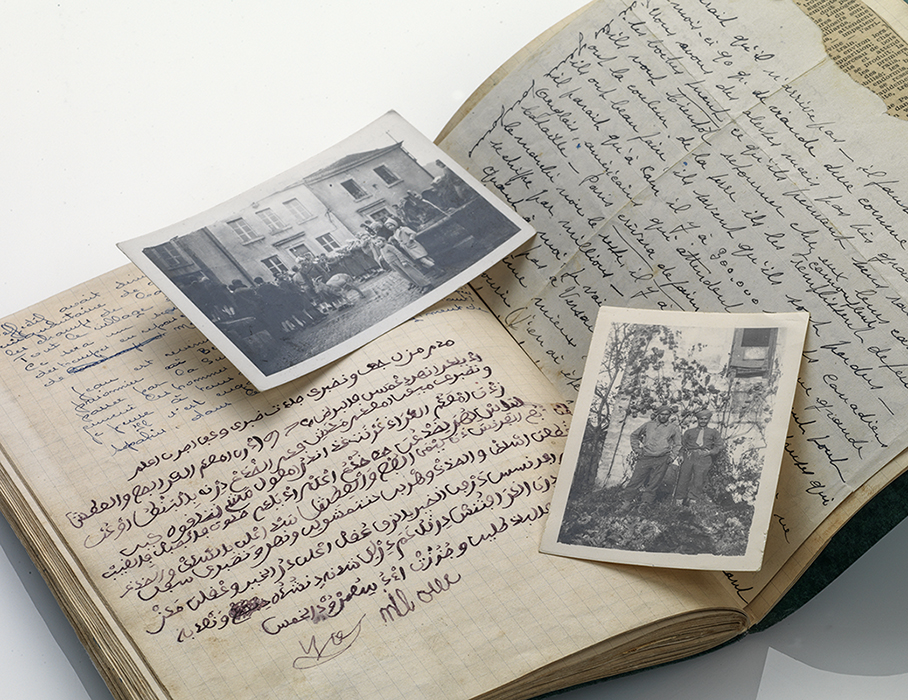

Claude Gilles (né en 1923)

Janvier-décembre 1945

Album de 86 tirages photographiques, noir et blanc, papier Velox et carton

Inv. 2017.1521.01

Fonds Claude Gilles, Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

Photo Studio Bernardot

- CHAUFFOUR Sébastien, DEFRANCE Corine, MARTENS Stefan, VINCENT Marie-Bénédicte (dir.), La France et la dénazification de l’Allemagne après 1945, Bruxelles, Peter Lang, 2019.

- REMM Patrick, La 1er Armée Française : de l’Alsace à l’Autriche 1944-1945, Issy-les-Moulineaux, Le Casque et la Plume, 1999.

Inv. 975.439.03, 979.538.4.2, 979.538.4 (13 à 16), 2010.1467.101

Auteurs anonymes

Photo MRDB

Bibliographie :

- CHARLES Anne-Laure, La captivité de guerre de l’armée allemande à Besançon : la citadelle à l’époque du dépôt 85, camp de prisonniers de guerre octobre 1944-avril 1948, Cêtre, Besançon, 2016.

Les objets du quotidien

N° inv. :

978.391.11.1 sandales (bleu/blanc/rouge)

2011.1453.01.1 semelle bois

2011.1453.01.2 empeigne

976.238.394 rondelles renforcement clouées sous semelle bois ;

2017.1522.05 chaussure femme

2017.1522.06 clous

2017.1522.07 (1-2) semelles articulées

Photo Studio Bernardot

Cet ensemble de chaussures franc-comtoises de pointures différentes, entières ou aux parties séparées, montre la diversité des moyens de se chausser dans la « zone interdite » en France occupée.

Besançon est envahie par les forces allemandes le 16 juin 1940. « L’aryanisation » de l'économie française, appliquée à l'ensemble de l'hexagone, est davantage poussée en cette zone. Font défaut tant la main d’œuvre (du fait du manque des prisonniers de guerre et du STO à partir de 1943) que les matières premières, l’armistice imposant à la France de livrer nombre de matières coûteuses : la laine, la soie, et bien sûr le cuir. Les matériaux ayant servi à se chausser montrent la nécessité pour les particuliers de composer avec les moyens dont ils disposent. Ces chaussures permettent aussi de montrer une survivance de la mode. Jadis simples biens de consommation parmi d’autres, ces chaussures artisanes furent jetées après la Libération par des particuliers n’en percevant pas la valeur, désireux d'effacer dès que possible les mauvais souvenirs. Mais d'autres paires ont par chance été conservées, souvent entreposées dans les greniers. Devenues pièces de collection, elles sont maintenant données dans les musées par les descendants et enrichissent la mémoire collective.

- DORE-RIVE Isabelle (dir.), Pour vous Mesdames ! La mode en temps de guerre, Lyon, Éditions Libel, 2013.

- ANTELME Sandy, VEILLON Dominique, 1940-1944. Se chausser sous l’Occupation, Lyon, Éditions Libel, 2016 (sur le site myctc.fr/livre/3036/1940-1944-se-chausser-sous-loccupation.html)

- https://www.estrepublicain.fr/societe/2020/08/17/il-y-a-80-ans-le-quotidien-des-francs-comtois-sous-l-occupation (consulté le 13 mai 2021).

- https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/inedit-une-these-vous-raconte-ce-qui-s-est-passe-sous-l-occupation-allemande-a-besancon-1949728.html : thèse de Anne-Laure Charles soutenue en 2020 à l’université de Besançon sous la direction de Paul Dietschy (consultée le 14 mai 2021).

Robe tricolore artisanale portée par Jeanne Oudot

Inv. 2021.1253.61

Drapeaux français sur bâton

Inv. 2021.1253.67

Fanion aux couleurs des Alliés (drapeau américain, anglais et français)

Inv. 2021.1253.64

Banderole fleurs

Inv. 2021.1253.63

Photographies, septembre à novembre 1944, Mancenans (25)

Inv. 2021.1253.75

Photo Studio Bernardot

Les relations entre l'US Army et la population civile à la Libération

Rations produites par l’industrie agroalimentaire américaine des années 1940 (Nestlé, Miles Lab Inc, WM Wrigley Jr. Company, Curtiss Candy Co., Rockwood...), photographies de Jeanne Oudot, Mancenans (Doubs), 1943 (rations), 1944 (photographies)

Inv. 2021.1253.68 à .72

Inv. 2021.1253.75

Photo Studio Bernardot

Depuis le Débarquement de Normandie, ces rations sont distribuées à la population. En effet, après les combats, lors de rencontres avec les civils, notamment lorsqu’il s’agit de jeunes femmes ou bien de jeunes enfants, elles sont partagées et parfois même depuis des cantines mobiles : une aubaine pour la population qui souffre en ces temps de rationnement d’un manque de vivres. Gâteaux secs, sucre, café soluble, cacao… sont des denrées précieuses et appréciées. Pour beaucoup, ces rations offertes sont aussi l’occasion de découvrir de nouveaux produits encore très peu consommés en France, voire inconnus. Les Français découvrent alors le chewing-gum, le chocolat, les cigarettes américaines « Chesterfield » ainsi que le Coca-Cola qui sont des symboles du mode de vie américain (American way of life). En retour, les civils expriment leur reconnaissance en offrant aux Alliés des bouquets de fleurs, tout en prenant des photographies avec eux, parfois depuis les jeeps ou les chars, voire depuis des véhicules ennemis abandonnés. Certains ouvrent une bouteille et la partage avec les libérateurs. La Libération est aussi fêtée avec des banderoles ornées des drapeaux des Alliés. En se rencontrant enfin, les individus s’échangent des présents selon leurs moyens, pour entrer en contact.